こんにちは、みちのくです☀️

今回から『続日本紀』の元明天皇紀の記事をひとつひとつ取り上げていきます!

文武天皇は崩御され、次代の天皇が皇位におつきになるのですね。

そう。ちなみに子から母へ皇位が継承されるのは後にも先にも史上この1度のみです。

非常に特殊で特異な事例といえます。どのような経緯があったのか丁寧に見ていくことが重要です。

慶雲4年(丁未・西暦707年)現代語訳・解説

続日本紀 第4巻 範囲:慶雲4年(707)7月〜和銅2年(709)12月

従四位下行民部大輔兼左兵衛督皇太子学士臣菅野朝臣真道等、勅を奉じて撰す續日本紀卷第四〈起慶雲四年七月、盡和銅二年十二月〉

從四位下行民部大輔兼左兵衛督皇太子学士臣菅野朝臣眞道等奉勅撰

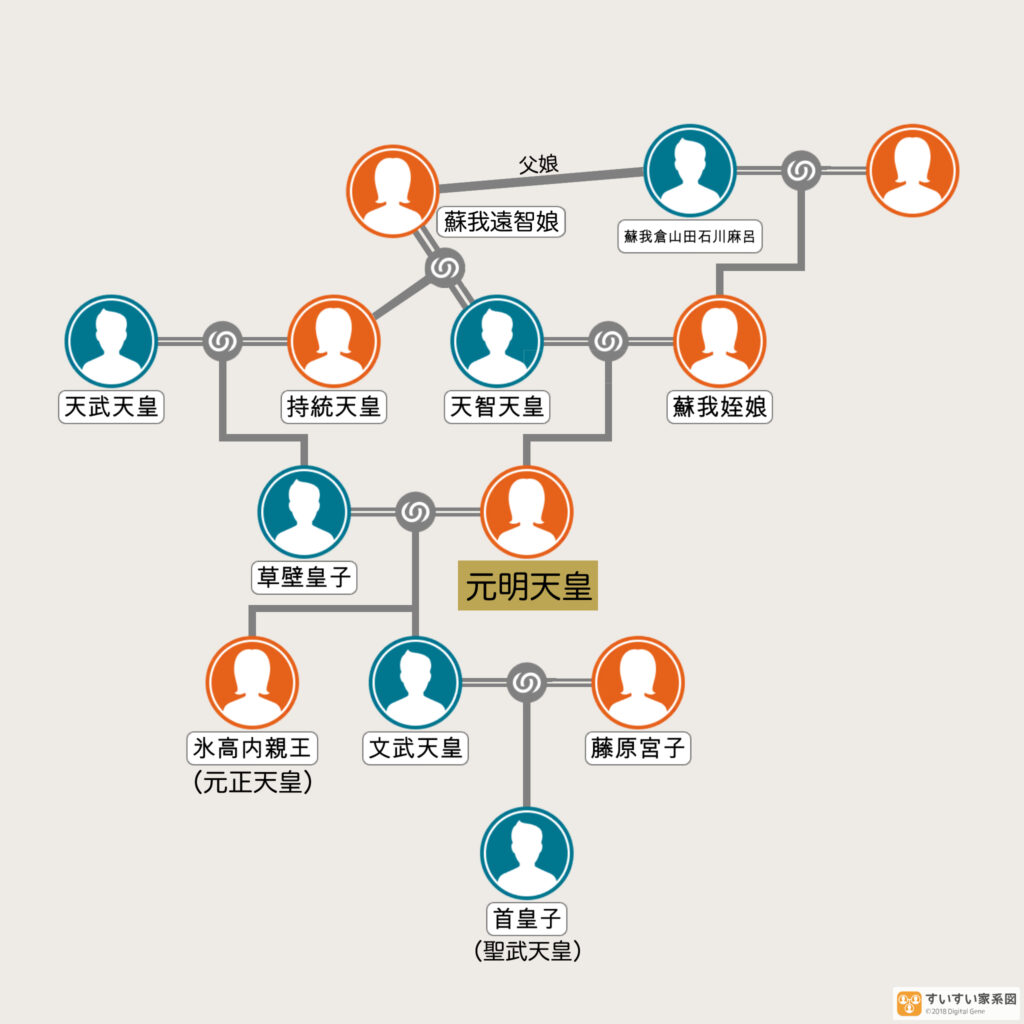

元明天皇の系譜

まずは元明天皇の即位前紀、つまり即位前のできごとについて触れていきます。

手始めにまずは元明天皇の系譜について。

日本根子天津御代豊国成姫天皇(元明天皇)、小名(幼少からの名前)は阿閇皇女という。天命開別天皇【天智天皇】の第4皇女である。母は宗我嬪(蘇我姪娘)といい、蘇我山田石川麻呂大臣の女子である。日並知皇子尊【草壁皇子】の妻となり天之真宗豊祖父天皇【文武天皇】をお産みになった。

日本根子天津御代豊國成姫天皇。小名阿閇皇女。天命開別天皇之第四皇女也。母曰宗我嬪。蘇我山田石川麻呂大臣之女也。適日並知皇子尊。生天之眞宗豊祖父天皇。

「小名」である阿閇は、現在の兵庫県播磨町の地名で阿閇神社や阿閇橋などに名前が残っています。昭和37年(1962)までは阿閇村として独立した自治体として存在。読みは「あえ」「あへ」「あべ」と揺れがありますが、地名としては「あえ」が用いられているようです。

『日本書紀』孝元天皇紀7年2月2日条によると、古代豪族として阿閇氏(阿閇臣)という氏族がおり、読みに「あべ」ともあるように、もともと阿倍氏と同族ですが個人名は書紀に1人も見えません。

元明天皇はこの氏族と縁があるわけですね!

父は天智天皇、母は蘇我姪娘であり、姪娘は蘇我倉山田石川麻呂の娘です。石川麻呂はもともと蘇我氏の支族(分家)で宗族(本家)は大化の改新のときの政変で滅亡しています。

蘇我氏は滅亡したのでは?と思われがちですが、分家はしっかり存続し石川麻呂は大臣にまで出世しています。

元明天皇は、蘇我氏を外戚に持った最後の天皇です。

文武天皇の母親という以上に情報量が豊富ですね。系図を見ると壬申の乱(天武天皇元年・672)で滅んだと思われた天智天皇の系統を元明天皇を通じてしっかり文武天皇以後の皇統に受け継がれていることが分かります。

実は持統天皇の父親も天智天皇です。なので持統天皇と元明天皇は母は違いますが姉妹ということになりますね。

ん…?そうすると持統天皇は父親の兄弟と結婚して、元明天皇は叔父の子と結婚したと…ちょっと家庭(?)が複雑に過ぎますね。

壬申の乱というのは天皇に反抗したクーデター事件ですから、これに勝利した天武天皇は叛逆者の負い目もあり、結果論なのか意図してなのかは分かりませんが、兄である天智天皇との血統の和合を目指してより強固な王朝を作り上げようとしたのかもしれません。

これにさりげなく混ざってきたのが蘇我氏と、これに続く藤原氏なわけですね。

文武天皇の不予と譲位の意思、そして崩御

(続き)

慶雲3年(706)11月、豊祖父天皇(文武天皇)が不予(天子が病気になること)となり、初めて皇位を譲る御心をお持ちになった。天皇(即位前の元明天皇)は謙譲し固辞してお受けしなかった。

翌年の6月15日に豊祖父天皇が崩じられた。慶雲三年十一月豊祖父天皇不豫。始有禪位之志。天皇謙讓。固辞不受。

四年六月豊祖父天皇崩。

ここまでが元明天皇即位前紀です。

文武天皇の即位前紀と違って、お人柄などの話は一切ありません。

文武天皇紀ではあたかも突然に亡くなられたかのような書き振りでしたが、実のところ前年からご病気で体調不良でいらしたんですね…。まさか譲位のご意志があろうとは思いませんでした…!

ただ、結局譲位ではなく文武天皇の崩御をもって御代替わりとなったわけですね。

先帝の持統天皇こそ譲位を行いましたが、もともと持統天皇は文武天皇が成長するまで一時的に皇位を預かる、いわゆる「中継ぎ」でしたから、当時の天皇の原則はあくまでも終身の地位でした。

ちなみにこの時、元明天皇は御年47歳(数え)で、当時としてはすでに高齢といえる年齢に達していました。

遺詔により万機を摂行することを告げる

慶雲4年(707)6月24日(庚寅) 天皇は藤原宮の東の楼(高く建てられた建物)に御し、詔して八省の卿及び五衛府の督率(長官)たちを召して、遺詔(遺言として命令した詔。いしょう)により万機(天子が行うすべての政)を摂することを告げた。

天皇御東樓。詔召八省卿及五衛督率等。告以依遺詔攝萬機之状。

文武天皇の崩御から9日後、阿閇皇女は遺詔に基づき、天皇の行う政務のすべてを摂行することを告示しました。摂行とは天子の公的な職務を代行することをいいますが、なぜ天皇が不在のまま代行なのかというと、この時点ではまだ阿閇皇女は即位していないため、あくまでも「摂行」であるとしたのでしょう。

元明天皇即位の詔(宣命)

ここから長いですが、即位の詔が宣命の形式で述べられます。

即位

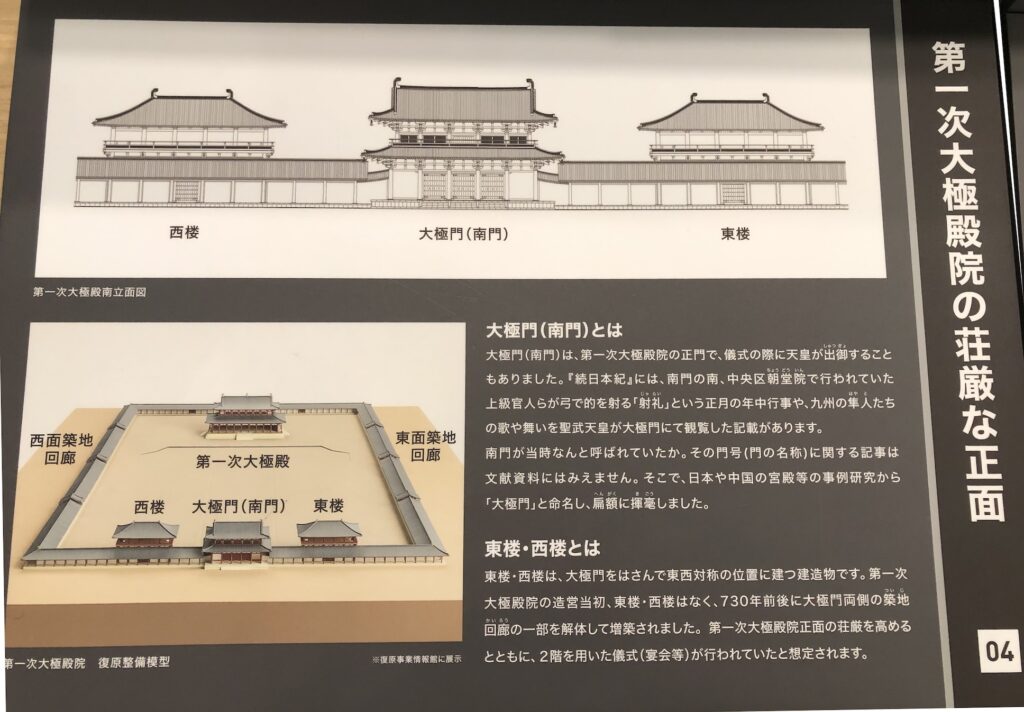

秋 7月17日(壬子) 天皇は大極殿において即位した。

次のように詔した。「『これは現神大八洲国御宇倭根子天皇の詔である』と宣り賜う勅命を親王、諸王、諸臣、百官人、天下の公民は皆聞くようにと宣る。天皇即位於大極殿。

詔曰。現神八洲御宇倭根子天皇詔旨勅命。親王諸王諸臣百官人等天下公民衆聞宣。

宣命とは、天皇の詔勅を口語体で宣し伝えるものです。天皇が直接語りかけるのではなく、宣命文を所持した担当官が「これは天皇のお言葉である」として下々に対して読み上げる形式をとっています。なので『』で区切られた部分が天皇のお言葉です。慣れないとなかなか読みづらいと思いますが…。

現神(あきつみかみ)とは、人の姿をもって姿を現した神で、現人神(あらひとがみ)ともいいます。大八洲国(おおやしまぐに)とは日本の古称で、御宇(あめのしたしろしめす、あめのしたしらす)とは国の内をお治めになるの意、倭根子は天皇の尊称です。

漢語由来の音読みではなく大和言葉の訓読みで語られるのが特徴ですね。「公民」を「おおみたから」と読ませているのが興味深いです。

天智天皇の「不改常典」と、これまでの文武天皇・持統上皇の並立統治を振り返る

(続き)

『口にすることも憚られる藤原宮御宇倭根子天皇(持統天皇)は、丁酉の年(文武天皇元年・697)8月に、この食国天下の業を日並知皇太子(草壁皇子)の嫡子である、今の天皇(文武天皇)に授け賜い、並び立ってこの天下を治め賜い、諧え賜わってきた。これは、口にすることも憚られる近江大津宮御宇大倭根子天皇(天智天皇)が、天地と共に長く、月日と共に遠く不改常典であると立て賜い、敷き賜わった法をお受け継ぎになって政をおとりになるのだと、これまで皆は承り恐れ畏んで仕え奉ってきたのである』と宣り賜う大命を皆はよく聞くようにと宣る。

關〈母〉威〈岐〉藤原宮御宇倭根子天皇丁酉八月〈尓〉。此食國天下之業〈乎〉日並知皇太子之嫡子。今御宇〈豆留〉天皇〈尓〉授賜而並坐而。此天下〈乎〉治賜〈比〉諧賜〈岐〉。是者關〈母〉威〈岐〉近江大津宮御宇大倭根子天皇〈乃〉与天地共長与日月共遠不改常典〈止〉立賜〈比〉敷賜〈覇留〉法〈乎。〉受被賜坐而行賜事〈止〉衆被賜而。恐〈美〉仕奉〈利豆羅久止〉詔命〈乎〉衆聞宣。

宣命の中で、これまでの国内統治の経緯を振り返ります。まず持統天皇は、草壁皇子との間に生まれた嫡子である文武天皇に皇位を授け、2人が並び立って天下を治めてきたといいます。

「食国天下」とは、天の神から天皇へ統治を委任された地上世界のことをいい、「食国天下の業」とは地上世界の統治、すなわち皇位のことです。

神話に根ざしてるのがロマンがあっていいですね

そして、天皇による地上世界の統治は、かつて天智天皇が定めた「不改常典」に違うことなく受け継がれてきたものなのだ、と語っています。

先述しましたが、天智天皇の系統は壬申の乱で一見すると滅ぼされたかのように思えますが、ここでも「不改常典」の創始として天智天皇の偉大さを強調しています。父親に天智天皇をもつ元明天皇だからこその文言だったのかもしれません。

ただ、肝心の不改常典の具体的な内容は一切不明です。

色々な説が提唱されているようですが…。

例えば不改常典は次のような説がある‼️

・律令制度を指しているという説(天智天皇は「近江令」を制定した)

・皇位継承の原理原則を定めたものという説(即位の宣命のときにのみ見えるため)

・法典があったわけではなく、統治や政治の精神的・象徴的な理念として存在したという説

内容一切不明、歴史の闇の中に消えた「不改常典」…やはりロマン、歴史ミステリー

子である文武天皇から譲位の意思を伝えられる

(続き)

『このように仕え奉ってきたのであるが、去年の11月に、かしこくも我が王であり我が子である天皇(文武天皇)が詔するに、『朕は病であるため、暇を得て治療したい』ということであった。この天つ日嗣の位(皇位)は、大命により母であるあなたが治めるべきであるとお譲りになる命をお受けして、お答えして申し上げるには『私には堪えられません』と辞退して受け申し上げなかったのである。しかし、その後にも絶え間なく重ねてお譲りになる御意思を賜ったので、いたわしく存じ上げ、恐れ畏んでこの年の6月15日(文武天皇が崩御した日)に、詔命をお受けいたしますと申し上げながらも、この重しき(偉大な)位を継承することを、天地の御意思であるゆえに重大なことと思い、畏まっている』と詔り賜う大命を皆はよく聞くようにと宣る。

如是仕奉侍〈尓〉。去年十一月〈尓〉威〈加母〉我王朕子天皇〈乃〉詔〈豆羅久〉。朕御身勞坐故暇間得而御病欲治。此〈乃〉天〈豆〉日嗣之位者大命〈尓〉坐〈世〉大坐坐而治可賜〈止〉讓賜命〈乎〉受被坐賜而答曰〈豆羅久〉。朕者不堪〈止〉辞白而受不坐在間〈尓〉。遍多〈久〉日重而讓賜〈倍婆〉勞〈美〉威〈美。〉今年六月十五日〈尓〉詔命者受賜〈止〉白〈奈賀羅〉。此重位〈尓〉繼坐事〈乎奈母〉天地心〈乎〉勞〈美〉重〈美〉畏坐〈左久止〉詔命衆聞宣。

回顧はもう少し続き、文武天皇の病気と譲位のことに話が及びます。

まだ25歳であり、母親に譲位するという前例のないことを決意させたのは病気の重さから来るもの。よほど体がお辛かったのでしょう。また、病とはケガレであるため祭祀にも差し障りがあったことと思います。

でも、結局譲位の願いは叶えられず崩御されてしまったと…。いや、崩御の日になって元明天皇は「お受けいたします」と了解してるから厳密には生前に譲位できたことになるんですかね…?

もしかしたら、母への譲位を取り付けたことへの安心感でそのまま息を引き取ったのかもしれませんね。

事が事だけに、元明天皇も安易に引き受けるわけにもいかなかったでしょうし、お辛かったですよね。ところで、子から母への譲位は史上唯一で特異例とのことでしたが、なぜこのような継承が行われたのでしょうか?

当時予定されていた皇位継承の流れは、文武天皇→首皇子(のちの聖武天皇)だったのですが、首皇子はまだ7歳で天皇になるのは不可能でした。こういう場合、持統天皇がそうであったように皇后が皇位につくことがあるのですが、文武天皇には皇后がいませんでした。

奥さんは確か3人いましたが、全員が皇族じゃなくて臣下の女性でしたね。

となると、もう母親の阿閇皇女しか候補がいなかったのですね。

親王以下百官人に、清い心で天皇に仕えることを望む

(続き)

『ゆえに、ここに親王を始めとして王・臣、百官人が清く明るい心をもって出仕することによって、この食国天下の政は平らかに長くあり続けると思うのである。また、天地と共に長く遠く不改常典と立て賜った食国の法も傾くことなく動くことなく続いてゆくものと思うのである』と詔り賜う大命を皆はよく聞くようにと宣る。

故是以親王始而。王臣百官人等〈乃〉淨明心以而。弥務〈尓〉弥結〈尓〉阿奈々〈比〉奉輔佐奉〈牟〉事〈尓〉依而〈志〉。此食國天下之政事者平長將在〈止奈母〉所念坐。又天地之共長遠不改常典〈止〉立賜〈覇留〉食國法〈母。〉傾事無〈久〉動事无〈久〉渡將去〈止奈母〉所念行〈左久止〉詔命衆聞宣。

ここは比較的分かりやすいかと思います。平たく言えば、「あなたたち皆が明るくまじめに天皇をお助けしてくれれば、この国は平和でずっと長く続いていくと思います!」ということです。

全部こんな感じでお願いします

天皇が天下を治めることは親から子への慈愛と同じである

(続き)

『また、遠い皇祖の御代に始まり、代々天皇として天つ日嗣と高御座(天皇専用の玉座)に坐して(いらして)、この食国天下を撫で賜い慈み賜うことは特別なことではなく、人の親が自らの弱子(乳幼児)を養い育てることと同じように治め賜い、慈み賜うことであるぞと随神(神の身として)に思っている。

又遠皇祖御世〈乎〉始而天皇御世〈乎〉始而天皇御世御世天〈豆〉日嗣〈止〉高御座〈尓〉坐而此食國天下〈乎〉撫賜〈比〉慈賜事者辞立不在。人祖〈乃〉意能賀弱兒〈乎〉養治事〈乃〉如〈久〉治賜〈比〉慈賜來業〈止奈母〉隨神所念行〈須〉。

君主とはどのような存在なのか?宣命では、君主の理想像とは地上に住む人々を撫で慈しむ仁愛を持つ存在であることが示され、それはまさに親が子に向ける愛情と同じなのであるといいます。

戦後の今ではあまり知る人はいませんが、日本の国民は天皇の「赤子(せきし)」であるといわれますね。昭和天皇は国民を指して「赤子」であると仰せになりました。

大赦を下す、高年者などに物を賜う、租調を免除する

(続き)

ここをもって、まずは天下の公民を慈み賜り、天下に大赦して慶雲4年(707)7月17日の昧爽(夜明け)より前の大辟の罪(死罪)以下、その罪の軽重にかかわらず既に発覚したものも、未発覚のものも、ことごとく許す。ただし、八虐(特に重大で社会的影響の大きい8種の犯罪)のうち殺人、強盗、窃盗で常の赦で許されないものは今回の赦には加えない。反逆に縁座した者、及び流罪となり未だ移送をされていない者は許して放免する。山沢に逃げ、武器を私的に所有している者は100日以内に自首しなければ罪に服することとする。

100歳以上の高年者には籾2斛(容量の単位)を賜う。90歳以上の者には1斛5斗、80歳以上の者には1斛を賜う。これらの者のうち八位以上の位階を有する者には布1端以上を加える。五位以上の者はこの例には入らない。僧尼は八位以上の者に準じて籾と布を施捨(施すこと)する。

鰥寡(未亡人と妻を失った夫)、惸独(身寄りのない者)のうち自存することのできない者に賑恤(貧窮者や病人などを救うため金品を送り支援すること)し、人別に籾1斛を賜う。

京師(都。ここでは藤原京)、畿内及び大宰府管内の諸国には、今年の調を、天下の諸国には今年の田租を免除する』と詔り賜う天皇の大命を皆はよく聞くようにと宣る」。是以先〈豆〉先〈豆〉天下公民之上〈乎〉慈賜〈久〉。大赦天下。自慶雲四年七月十七日昧爽以前大辟罪以下。罪無輕重。已發覺未發覺。咸赦除之。其八虐之内已殺訖及強盜竊盜。常赦不免者。並不在赦例。前後流人非反逆縁坐及移郷者。並宜放還。亡命山澤。挾藏軍器。百日不首。復罪如初。

給侍高年百歳以上。賜籾二斛。九十以上一斛五斗。八十以上一斛。八位以上級別加布一端以上。五位以上不在此例。僧尼准八位以上。各施籾布。賑恤鰥寡惸獨不能自存者。人別賜籾一斛。

京師。畿内及大宰所部諸國今年調。天下諸國今年田租復賜〈久止〉詔天皇大命〈乎〉衆聞宣。

国民を撫で賜い、慈しみ賜う…ということで大赦や物の下賜、租・調が免除されました。

昭和→平成や平成→令和への御代替わりの時にも大赦が行われました。

現代でもあるんですね!でも罪を犯した人を許すのって必ずしも良いこととは言えない気もしますが…。

罪というのは不浄な「ケガレ」なのです。これは病気や災害などが運ぶ邪気と同じもので、邪気を祓うことで清浄な世を保つことができるとされていました。だから罪を許すことは天皇の重要な政のひとつなのです。

もちろん、犯罪によって被害を受けた人もいるのですから、いづみさんの言うように良い面ばかりではないことは事実だと思います。

現代でしてほしいことは大赦よりも税の免除ですね

次回の記事

コメント