こんにちは、みちのくです☀️

今回は元明天皇の大嘗祭を中心に取り上げていきます。

天皇が即位して初めて行う、一世一代の祭祀ですね!

和銅元年(戊申・西暦708年)現代語訳・解説

伊勢神宮に平城宮造営を奉告

冬 10月2日(庚寅) 宮内卿正四位下犬上王を遣わして、幣帛(神への供え物)を伊勢の太神宮に奉り、平城宮を造営することを奉告させた。

遣宮内卿正四位下犬上王。奉幣帛于伊勢太神宮。以告營平城宮之状也。

国家の重大事は天皇の祖神である天照大神に奉告が行われます。

奉告とは、神仏や貴人に謹んでお伝えをすることです。現代においても天皇皇后両陛下や皇族方が神宮や天皇御陵を参拝され、奉告が行われることがありますが、よく「報告」と書かれます。「奉告」とするのが正確ですね。

日蝕

11月1日(己未) 日蝕があった。

日有蝕之。

日蝕に関してはこちらをごらんください。

平城京の土地の民家を遷す

11月7日(乙丑) 菅原の人民の90余家を遷して布と穀を支給した。

遷菅原地民九十餘家給布穀。

菅原は、平城京の造営予定地で9月14日の行幸でこの地の視察が行われています。強制的な退去ということにはなりますが、単に追い出すのではなく対価を支給しているところは注目です。ただし、どのくらいの量が支給されたのかは分かりません。

立ち退き後には完成した平城京に住めていたらいいんですけどね…

現在の菅原(奈良市菅原町)は平城京の右京の一部に当たりますが、当時はより広範囲の地を指していたようです。

大嘗祭

11月21日(己卯) 大嘗(があった。遠江国(静岡県西部)、但馬国(兵庫県北部)の2国がこれに供奉(従事すること、仕え奉ること)した。

大甞。遠江但馬二國供奉其事。

大嘗は、新たな天皇が即位した後の11月に行われる国家最大の祭祀で、秋の新穀を天照大神(天皇の祖先神)をはじめとした天地の神々に捧げ、天皇自らもその新穀を食すというものです。大嘗祭または大嘗会とも呼ばれます。「嘗」とは舌により味わうことを意味し、神々と天皇との食事を意味するものでしょう。

また、即位の年以後は毎年「新嘗(にいなめ、しんじょう)」の祭りとして執り行われます。

大嘗または新嘗は11月の2度目の卯の日に行われます。現在は干支にかかわりなく11月23日に固定されており、「勤労感謝の日」として祝日になっています。

大嘗を行うにあたっては、占いにより祭祀に供奉する国(悠紀国と主基国)が選定され、今回は悠紀国が遠江国、主基国が但馬国でした。

『万葉集』大嘗祭に臨む元明天皇の御製

この大嘗祭の時のものと思われる元明天皇の歌が『万葉集』にあります。

『万葉集』巻第1 雑歌

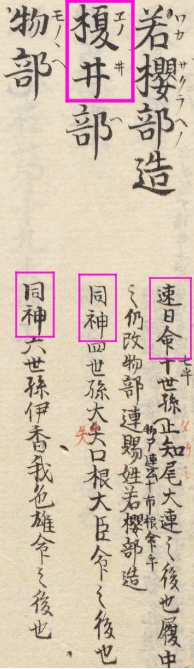

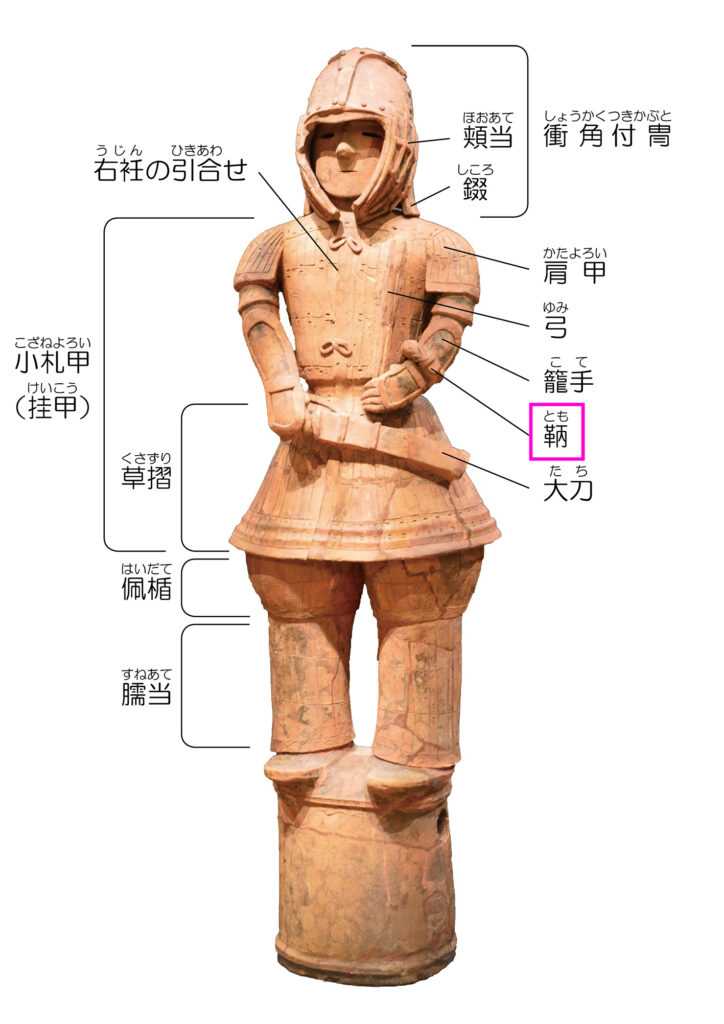

和銅元年戊申 天皇の御製(歌番号:76)ますらをの鞆の音すなり 物部の大臣楯立つらしも

○大意

祭祀に供奉する立派な男たちが弓を引き絞り、弦が鞆に当たる音が聞こえる。物部の大臣が楯を立てているのでしょう。

大嘗祭が行われる大嘗宮の門前には不浄・邪などの穢れを防ぐため「大楯」や「神楯」と呼ばれる木製の楯があり、これを立てる役目は物部氏が担っていました。「物部の大臣」とは物部の一族である、左大臣石上麻呂のことです。『日本書紀』にも物部氏が楯を立てたという記事があり、元日や大嘗祭などの時に楯を立てるのは物部氏の、氏族としての役割でした。

『日本書紀』 持統天皇4年(690)正月1日(戊寅)条

物部麻呂朝臣が大盾を立てた。

物部麻呂朝臣とは、のちの石上麻呂のことです。

麻呂さんは持統天皇のときにも楯を立てておられたと…これは楯のベテランですね(?)

先代文武天皇の大嘗祭(文武天皇2年11月23日条)では、物部氏の支族である榎井朝臣倭麻呂が大楯を立てたとあります。

また、元明天皇の御製によると、楯を立てる儀式の際には弓を携えた武官がいたことが分かります。弓の弦を引き絞って放つ、その時に弦が鳴る音(鳴弦)により邪を払います。鞆とは、弓を持つ左手の手首につけられた防具で、弦を引き放ったときに手首に弦が当たることを防ぐものです。元明天皇の耳には弦が鞆に当たったときに鳴る「鞆音」が聞こえていたようです。

出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

天皇の姉、御名部皇女の答歌

この元明天皇の御製を受けて詠まれた答歌があります。

『万葉集』巻第1 雑歌

御名部皇女の和へ奉る御歌(歌番号:77)我が大君ものな思ほし統め神の継ぎて賜へる我がなけなくに

○大意

我が大君よ、物思いをなさらないでください。天の神が大君に添えて地上に賜った私がいないわけではないのですから。

御名部皇女は元明天皇の同母姉です。この歌によると、どうやら天皇は大嘗祭に臨むにおいて不安感を感じていたようです。

御製からは正直あまり不安感は感じられませんでしたが…。

当時、距離的にも血縁的にもすぐそばにいた御名部皇女がこのように受け取られたのですから、そういうことなのでしょう。

でも、よく考えたら緊張やプレッシャーを感じて当然ではありますよね。

大楯を立てて、鞆音が聞こえてきたときに、皇位を継承し、神と一体となることに現実としての畏れを感じられたに違いありません。

五位以上に宴を賜う

11月23日(辛巳) 五位以上を内殿において宴を催した。諸方の音楽を庭において演奏させた。各自差をつけて禄を賜った。

宴五位以上于内殿。奏諸方樂於庭。賜祿各有差。

大嘗祭終了後、五位以上の位階を有する官人を対象に宴が開かれました。五位以上、すなわち「従五位下」以上の位階ですが、この地位にある官人を「貴族」といいます。次の25日条では六位以下を対象にした宴が開かれますが、貴族とそれ以外での線引きが明確で、貴族は「内殿」という天皇により近い距離で行われ、音楽の演奏もあり六位以下よりも豪華な宴会であることが分かります。

六位以下の職事官に宴を賜う

11月25日(癸未) 宴を職事(律令に規定のある正規の官職)の六位以下に賜った。絁(目の粗い絹)を各自1疋を賜った。

賜宴職事六位以下。訖賜絁各一疋。

六位下(正六位上)から少初位下の位階を持つ官人を対象に宴が開かれました。ほか、位階を持たない「無位」と呼ばれる官人もいるのですが、職事官はすべて位階を持つ官人であるため、無位官人は宴に出席できなかったと思われます。

大嘗祭の関係者に叙位を行う

11月27日(乙酉) 神祇官及び遠江国、但馬国の2国の郡司並びに国人の男女すべて1854人に叙位をし、各自差をつけて禄を賜った。

神祇官及遠江但馬二國郡司。并國人男女惣一千八百五十四人。叙位賜祿各有差。

これは、地方の具体的な人口を知ることのできる貴重な記事です。遠江国と但馬国の2カ国の男女計が1854人。これをごく単純に2分すると、1国に900人あまりの人が住んでいたことになります。ただし、男女すべてと言っても15歳未満は叙位の対象にはならない(選叙令34条)ので実際はもっと多いでしょう。

また、現代でもそうであるように人口は地方により大きく偏りがあります。但馬国は山間部が多く平野が少ないですし、遠江国は都から遠く離れた「東国」で、当時の街道などのインフラを考えればやはり人口が少ない可能性は高いでしょう。

記録が少なく詳細な分析が難しい中、1854人という厳密な数字があるのは本当にありがたく貴重な史料ですね✨

平城宮の土地に地鎮を行う

12月5日(癸巳) 平城宮の地を鎮め祭った。

鎭祭平城宮地。

「鎮め祭る」とは地鎮祭のことであり、その土地の神を祭り、鎮めることによって工事の成功を祈願する神事です。地鎮は現代でも盛んに行われていますが、史料上の初めは『日本書紀』持統天皇5年(691)10月27日(甲子)のことです。

『日本書紀』持統天皇5年(691)10月27日(甲子)

使いを遣わして、新益京(藤原京)の鎮祭を行わせた。

また、続く翌年にも地鎮が行われています。

同6年(692)5月23日(丁亥)

浄広肆難波王らを遣わして、藤原宮の地を鎮祭させた。

新しい都をつくるために地鎮を行うことには前例がちゃんとあったんですね♨️

そう。そして発掘調査においても地鎮の跡とみられる遺物が宮地から出土しています。藤原宮跡からは和同開珎やガラス玉や水晶などの貴重品が込められた土器が見つかっているのです。

参考:奈良文化財研究所 なぶんけんブログ (19)地を鎮める祭り

今回の平城宮造営地での地鎮遺構は今の所見つかっていないようですが、もし発見されれば、発行されたばかりの和同開珎が間違いなく出てくるはず。

次回の記事

コメント