こんにちは☀️こんばんは🌙みちのくです。

とうとう文武天皇治世の最後の年になりました。

て、天皇…!

悲しみに暮れるのはまだ早いですよ

慶雲4年(丁未・西暦707年)現代語訳・解説

この年の正月はひとつも記事がなく、欠文であるとされています。

臨時の大祓

2月6日(乙亥) 諸国に疫病が流行しているため、使いを遣わして大祓を行わせた。

因諸國疫。遣使大祓。

大祓は律令(神祇令第18条)によると6月と12月の末日に行われることが規定されていますが、国内の状況を案じて2月に臨時の大祓が行われました。大祓は人々の犯した罪やまとった穢れを祓う、神祇にまつわる行事です。

詔により遷都の事を会議させる

2月19日(戊子) 王臣と、五位以上の者に詔して遷都(都をうつすこと)の事を会議させた。

詔諸王臣五位已上。議遷都事也。

とうとう遷都が検討され始めたようです。

どういうことです?なぜ今このタイミングで遷都を…?

当時、種々の疫病、飢餓、災害などの災異は目に見えない邪気により引き起こされるものとされていました。いつまで経ってもこの状況が沈静化せず、藤原京は邪気にまみれていたとされ、もはや京を捨てるかどうかの瀬戸際まで来ていたようです。

目に見えない邪気と、おそらく…いや間違いなく放置された人の遺体などもあったでしょうし、以前の記事では「京に悪臭がある」というのもありましたね…、、

賜姓(椋垣連)

2月22日(辛卯) 主税寮の助(次官)従六位上椋垣直子人に連の姓を賜った。

主税寮助從六位上掠垣直子人賜連姓。

主税寮は地方の財政収支を監査する役所です。具体的な職掌は律令によると、倉庫の出納・諸国の田租、舂米(稲を脱穀し、うすでついて籾殻を取り除いて米粒にしたもの)、碾磑(石うす)の事とあります。

連の姓を授けられたことによって、椋垣直子人椋垣連子人になりました。

詔により叙位を行う

2月25日(甲午) 天皇は大極殿に御し、詔して成選の人に位を授けた。親王以下五位以上の男女110人に差をつけて授けた。

天皇御大極殿。詔授成選人等位。親王已下五位已上。男女一百十人各有差。

成選とは、官人の働きぶりをもとに選考した結果、昇進が決定することをいいます。一般の官人は毎年1度の考査があり、これを6年間…つまり6度の考査を経て昇進の可否が決定されます。

この年は大宝律令施行から6年ですから初めての成選が行われたんですね☀️

官人の考査についてはこちら(慶雲3年(706)2月16日条)でも詳しく解説しています。

12人を従五位下に叙する

(続き)

また、無位直見王、従六位上紀朝臣諸人、従六位下高向朝臣色夫智・小治田朝臣安麻呂・小治田朝臣宅持・上毛野朝臣堅身、正七位下高橋朝臣上麻呂、従六位下中臣朝臣人足・平群朝臣安麻呂、正六位上高志連村君・国覓忌寸八嶋・幡文造通に従五位下を授けた。

又授无位直見王。從六位上紀朝臣諸人。從六位下高向朝臣色夫智。小治田朝臣安麻呂。小治田朝臣宅持。上毛野朝臣堅身。正七位下高橋朝臣上麻呂。從六位下中臣朝臣人足。平羣朝臣安麻呂。正六位上高志連村君。國覓忌寸八嶋。幡文造通並授從五位下。

慶雲2年(705)12月27日条に続き、多くの人物に一度に、しかも低い位階から一気に昇進して従五位下が授けられました。当時、官位相当(特定の官職の任命に要求される位階)より低い位階の人物が国守に任命された事例がしばしば見られることから考えるに、従五位下の人物が不足していたのかもしれません。

遣唐副使の帰国

3月2日(庚子) 遣唐副使従五位下巨勢朝臣邑治が唐国から帰国した。

遣唐副使從五位下巨勢朝臣邑治等自唐國至。

あれ、このとき遣唐使って出てましたっけ?

これは第8回遣唐使の帰国ですね。長官の本隊は慶雲元年(704)7月1日にすでに帰国済みです。

ずいぶん遅い帰国になったんですね。3年近くも船を出すタイミングがなかったとは思えないですし、帰れなかったわけじゃなくもともとそういうスケジュールだったのかもしれませんね。

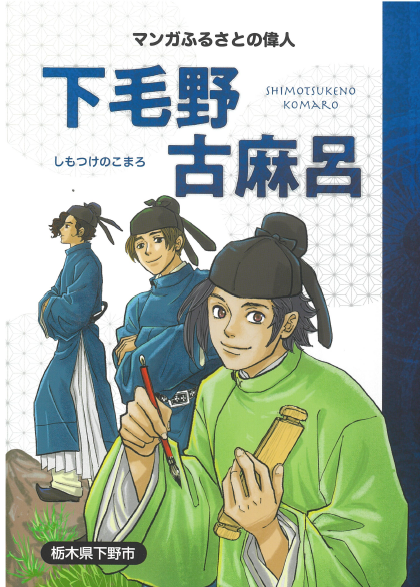

改姓の要請(下毛野朝臣→下毛野河内朝臣)

3月22日(庚申) 従四位下下毛野朝臣古麻呂が、下毛野朝臣石代の姓を改めて、下毛野河内朝臣とすることを要請した。これを許可した。

從四位上下毛野朝臣古麻呂。請改下毛野朝臣石代姓爲下毛野川内朝臣。許之。

下毛野石代は古麻呂の従弟です。石代は大宝2年(702)7月21日に、左大臣多治比嶋が薨去したときに官人を代表して誄(弔辞のようなもの)を読み上げたと記録があります。当時の位階は従七位下。

姓に「下毛野朝臣」→「下毛野河内朝臣」に…河内の名が追加されてますね。

これは枝族をつくったということですね。下毛野氏が本家(宗族)でそこから枝分かれしたのが分家(枝族)です。

下毛野氏はもともと下毛野国(律令制施行後は「下野国」で、現在の栃木県)を本拠にした豪族です。『日本書紀』崇神天皇48年4月19日条によると、天皇の皇子である豊城命に東国を治めさせ、これが上毛野氏と下毛野氏の始祖である。と記載されています。

若いときから朝廷に出仕した下毛野古麻呂は有能な人物で、地方豪族の出身でありながら中央においても影響力を持つようになり、大宝律令編纂の上位者に名をつらね、史上初めて参議という国政に参与する重職にも任命されています。(大宝2年(702)5月21日条、大宝2年(702)6月17日条)

枝族ができるということは、それだけ氏族の規模が大きくなったということでもありますよね。姓に河内が追加されたということは、やっぱり河内国に根を張っていたということですか?

実は下野国には河内郡があり、畿内の河内のことではないと思います。

古麻呂の従弟の石代は氏族の本籍地を守り治めたのでしょう。

家畜に焼印する鉄印の支給

3月26日(甲子) 鉄印を摂津や伊勢など23国に支給して、牧場の駒(子馬)や犢に焼印を押させた。

給鐵印于攝津伊勢等廿三國。使印牧駒犢。

官有の家畜とそうでないものと区別をつけるために焼印を押したようです。家畜が逃げた場合でも誰のものか、どこから来たのかが分かり管理がしやすくなります。

現代においても焼印は行われますが、動物愛護の観点から苦痛のない電子タグや耳に取り付けるタグもあるようです。

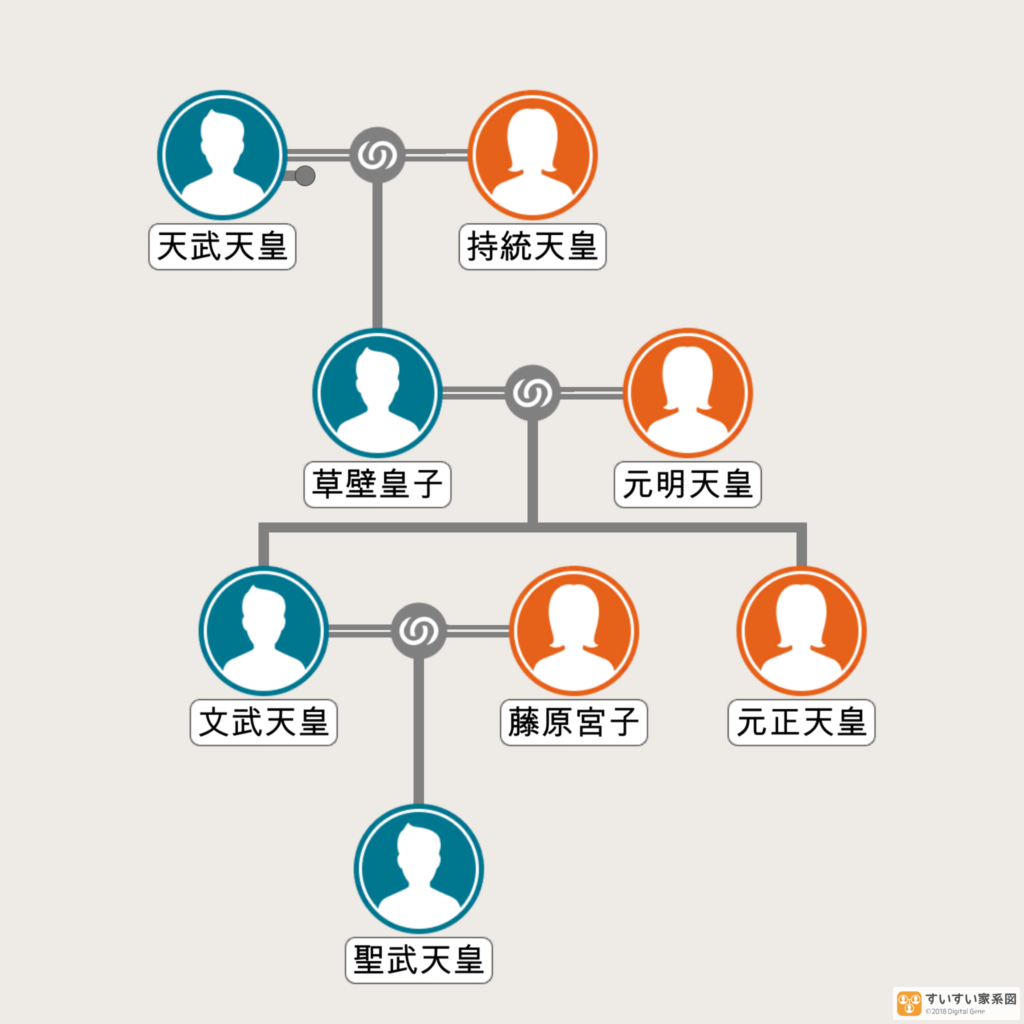

草壁皇子を国忌に指定する

夏 4月13日(庚辰) 日並知皇子命(草壁皇子)が薨じた日(4月13日)を初めて国忌(命日として国家が主催して供養の仏事を行う日)に加えることとした。

以日並知皇子命薨日。始入國忌。

日並知皇子命は文武天皇の父である草壁皇子の異称です。その名が示すように、太陽と並び知らす(シラスは統治する意味)という偉大で神格化された存在であることが分かります。

当時の皇統は、この草壁皇子の直系子孫により継承していくことが国の固い方針でした。

草壁皇子の直系子孫ということは、言い換えると彼の両親である天武天皇と持統天皇の子孫にのみ皇位継承が許されていたということですね。

そう、このいわゆる「草壁王朝」の正統性を強調するために日並知皇子命という神聖な名をつけたり、今回の記事のように命日を国忌に指定したのもその一環でしょう。

のちには皇后なども国忌に指定されますが、この時点において国忌が置かれていたのは、天武天皇(持統天皇元年(687)9月9日)と天智天皇(大宝2年(702)12月3日)のたったの2例でいずれも天皇でした。その中で天皇に即位できなかった草壁皇子を国忌に指定したのは異例な扱いであり、国として彼を神格化していたことの証拠といえるでしょう。

持統天皇も国忌の対象になってなかったんですね。

詔(宣命体)により藤原不比等に食封を授ける

4月15日(壬午) (藤原不比等に)次のように詔した。「これは天皇の詔であるとして宣り給う。『汝(あなた)藤原朝臣(不比等)が仕え奉る状は今に始まることではなく、口にすることも憚られる天皇の御代御代に仕え奉り、今もまた朕の卿(天皇の御前に仕える人)として明るく浄い心をもって朕を助け仕えている。朕はこの重みと労のことを思い、その様子を立ってうかがい見てきている。だが、いつからかこれが忌み忍ぶことに似てきたのである。そのため、いっそう常にいたわしく重大なことと思っている』と宣り給う。

『また、口にすることも憚られる難波大宮御宇天皇(孝徳天皇)に、汝の父藤原大臣(鎌足)が仕え奉る状は、建内宿禰命が仕え奉る状と同じであるぞと勅り給い治め給い慈み給う。ここを以て令文(大宝律令の禄令)に従い、今より始めて長く遠く代々将来にわたって賜るものであるぞ』として食封5千戸を賜ると宣り給う詔を聞くように、と宣る」

詔曰。天皇詔旨勅〈久。〉汝藤原朝臣〈乃〉仕奉状者今〈乃未尓〉不在。掛〈母〉畏〈支〉天皇御世御世仕奉而。今〈母〉又朕卿〈止〉爲而。以明淨心而朕〈乎〉助奉仕奉事〈乃〉重〈支〉勞〈支〉事〈乎〉所念坐御意坐〈尓〉依而。多利麻比弖夜夜弥賜〈閇婆。〉忌忍事〈尓〉似事〈乎志奈母。〉常勞〈弥〉重〈弥〉所念坐〈久止。〉宣。

又難波大宮御宇掛〈母〉畏〈支〉天皇命〈乃。〉汝父藤原大臣〈乃〉仕奉〈賈流〉状〈乎婆。〉建内宿祢命〈乃〉仕奉〈覃流〉事〈止〉同事〈敍止〉勅而治賜慈賜〈賈利〉是以令文所載〈多流乎〉跡〈止〉爲而。隨令長遠〈久。〉始今而次次被賜將往物〈叙止。〉食封五千戸賜〈久止〉勅命聞宣。

宣命形式で詔が発せられるのは、文武天皇の即位以来です。覚えていますか?

文武天皇の即位宣命はこちら(文武天皇元年(697)8月17日条)

難しい言葉ばかりですけど、荘厳さというか、威厳のようなものはとても伝わったことは覚えています!詔そのものは割とひんぱんに出されるみたいですけど、宣命形式は特に重要な内容を伝えるときに使われるみたいですね

今回の宣命は藤原不比等に対する功労を賞して食封(領地)を与えるという内容ですね。個人を対象に宣命形式で詔を発するのは、特別扱いの極致といってよいでしょう。

宣命は天皇のお言葉を口頭の形で伝えるものです。そのため、漢文形式の文語ではなく和文により伝えられる口語体になっており当時の言葉を知ることのできる貴重な資料です。

藤原不比等は文武天皇の岳父(妻の父)、つまり外戚です。不比等は大化の改新で有名な藤原鎌足の嫡子で改新政権から律令国家の形成にいたるまで天皇を支え、仕えてきた重臣です。父鎌足はこの宣命の中で、古代に5代の天皇、年数でいえば280年以上もの超長期間国に仕えた伝説の官吏「武内宿禰」に比肩すべき者として天皇から激賞され、この親子2代の功労に報いたいと仰せになったということです。

いくらなんでもほめすぎでは?

大量の食封を辞退、詔による食封の加増

(続き)

不比等はこれを辞退して受けなかったため、5千戸から3千戸を減じた2千戸を賜った。そのうち1千戸を子孫に伝領することとした。

また、詔して、親王以下四位以上、及び内親王、諸王、嬪(天皇の配偶者で夫人に次ぐ地位)、命婦(五位以上の女性または五位以上の官人の妻)たちに各々差をつけて食封を加増した。

辞而不受。減三千戸賜二千戸。一千戸傳于子孫。

又詔。益封親王已下四位已上及内親王。諸王嬪命婦等各有差。

5000戸いわれても規模が分からないので、律令を調べてみました!

ちなみに「戸」とは世帯のことです。

律令

戸令第1条【為里条】凡そ戸は、50戸を以て里とせよ。

同令第2条【定郡条】

凡そ郡は、20里以下16以上を以て大郡とせよ。12里以上を上郡とせよ。8里以上を中郡とせよ。4里以上を下郡とせよ。2里以上を小郡とせよ。

これによると、5000戸というのは100里であり、100里は大郡5つ分に匹敵する規模になります!!

なんと…これを食封にするということは、この規模から徴収される租と調の全部を個人のものにできるということですよね。それでなくても国が傾いてるのに大丈夫でしょうか?傾くどころか逆さまになっちゃいますよ…!

まあこういうものは辞退することが前提ですから、朝廷としても本当に5000戸の食封を与えるつもりはなかったので、敢えて莫大な数を最初に提示したのだと思います。

2000戸でもすごいと思いますけどね。

そもそも律令制の原則は公地公民じゃありませんでしたっけ…

詔による賑恤、優秀な学士に物を賜う

4月29日(丙申) 天下に飢疫(飢餓と疫病)があった。詔により賑恤(被災者や病人に金品を支援し救うこと)を加えた。ただし、丹波・出雲・石見の3国がもっとも甚しかったため、幣帛(神への供え物)を諸社に奉った。

また、京畿及び諸国の寺に読経を行わせた。

正六位下山田史御方に布、鍬、塩、穀を賜った。学士として優秀だからである。天下疫飢。詔加振恤。但丹波。出雲。石見三國尤甚。奉幣帛於諸社。

又令京畿及諸國寺讀經焉。

賜正六位下山田史御方布鍬鹽穀。優學士也。

山田御方は、のちに即位前の聖武天皇(首皇子)の学問の教育係となります。

すごい抜擢ですね♨️

次回の記事

コメント