こんにちは、みちのくです☀️

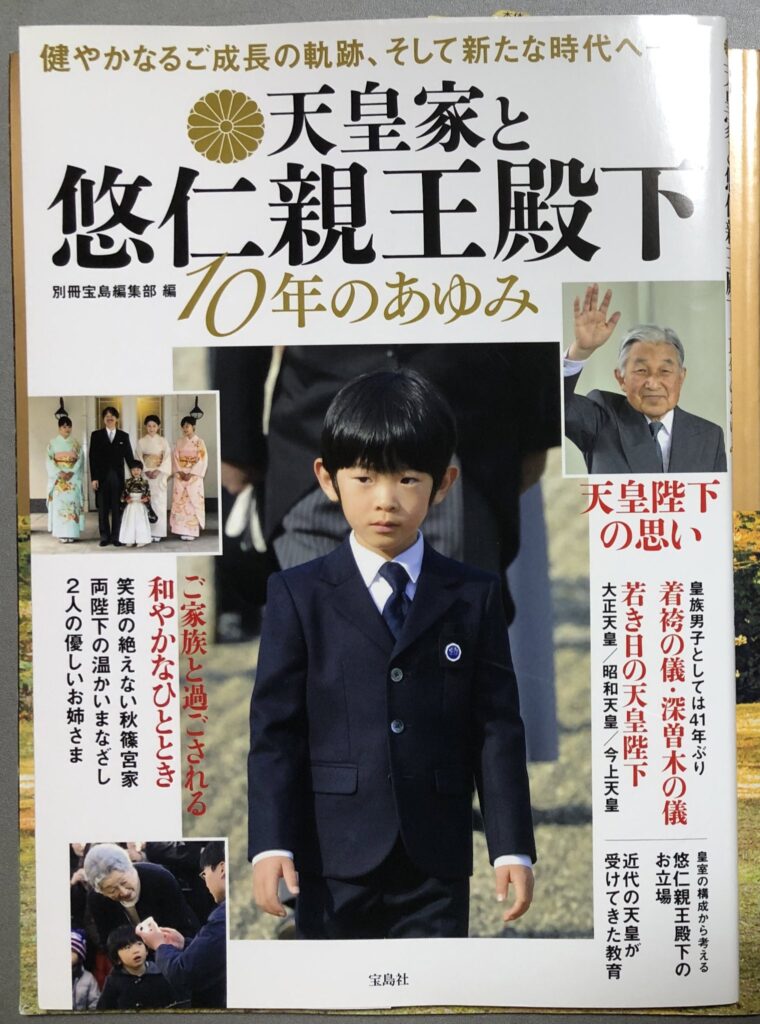

令和7年9月6日に秋篠宮家のご長男・悠仁親王殿下(以下「悠仁さま」とお呼び致します)の成年式が執り行われます!㊗️

そこで、この機会に歴史上の男子皇族の成年式について調べてみました♨️

男子皇族の成年式

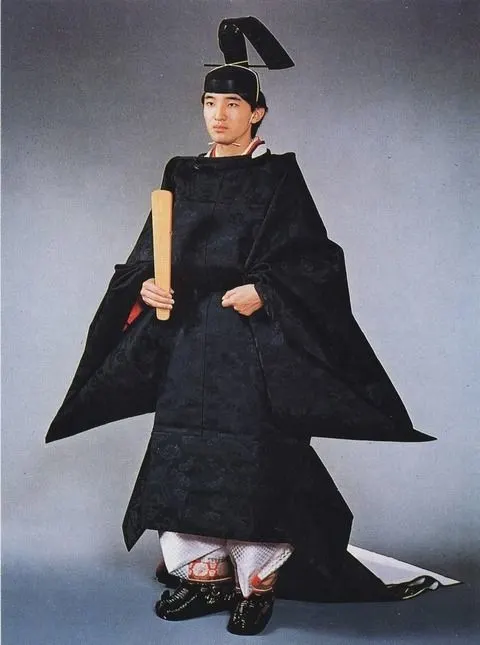

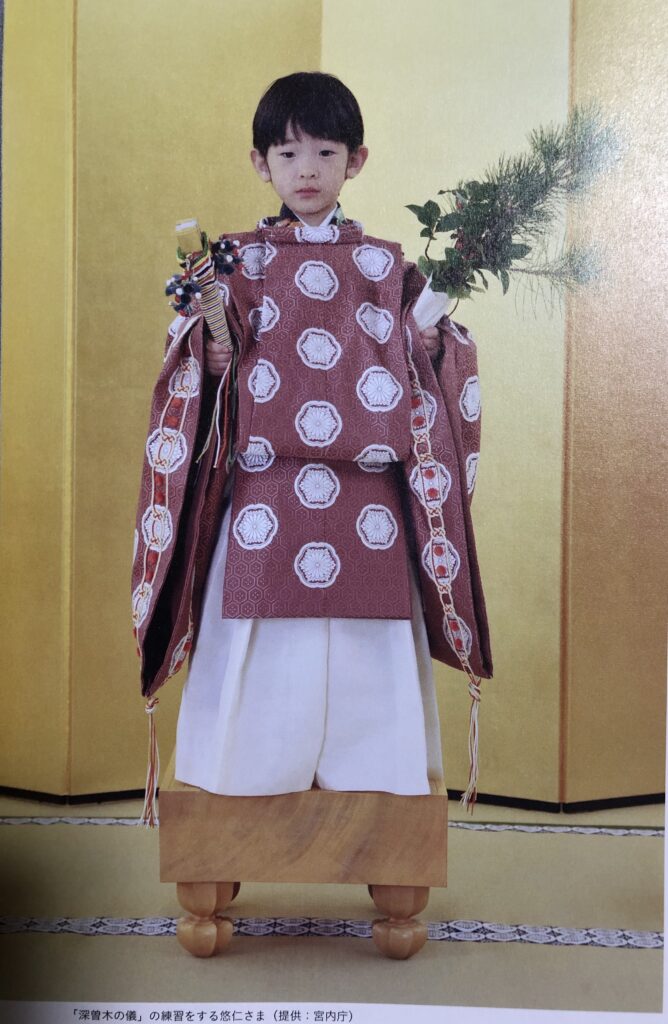

現代の皇室の成年式は、当日の午前中に天皇陛下の勅使から成年の冠を賜り(賜冠の儀、または「冠を賜うの儀」)、その後初めて冠を着用する加冠の儀が行われ、天皇皇后両陛下に謁見し謝辞を述べる(朝見の儀)という儀式の3本立てになっています。(追記:加冠の儀の後に成年用の装束に着替え、宮中三殿に参詣する「賢所皇霊殿神殿に謁するの儀」が行われました)。

この中で核となるのが加冠の儀です。悠仁さまの父・秋篠宮さまのときや、天皇陛下の成年式のときもこのような構成だったので、おそらく今回も踏襲されるのではないでしょうか。

このたびの9月6日に悠仁さまは19歳のお誕生日を迎えられます。法的な意味での成年はすでに昨年迎えられていますが、皇室の通過儀礼としての成年式はまだ執り行われていませんでした。

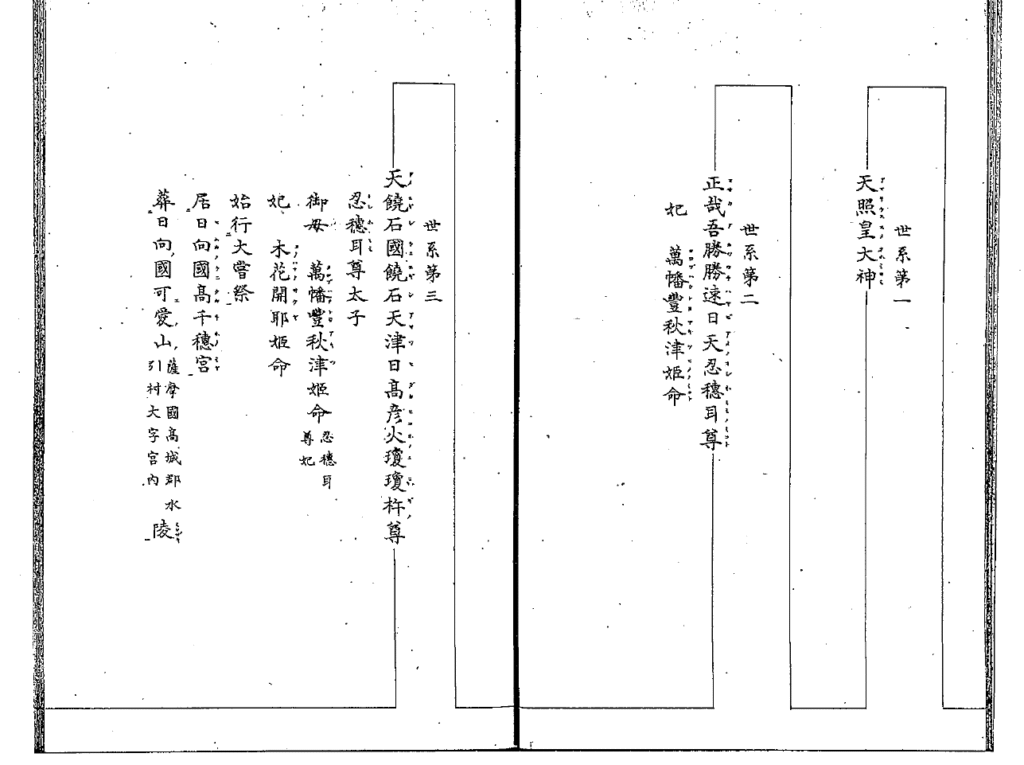

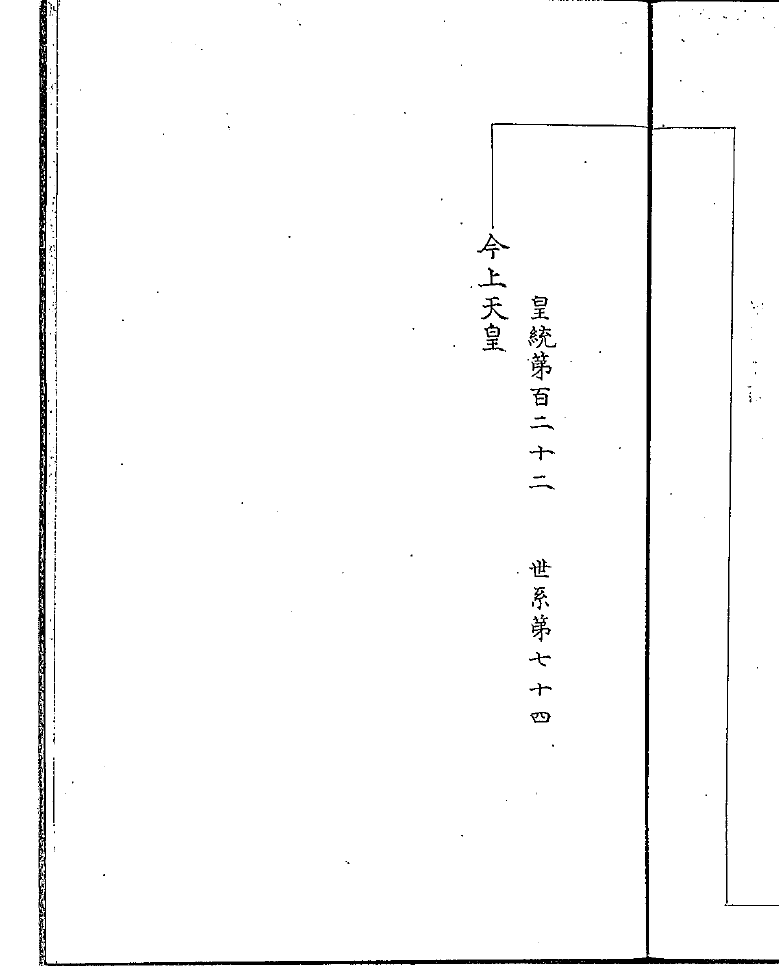

悠仁さまの系譜

明治時代に作られた皇統譜に基づくと、悠仁さまは皇室の祖神である天照大神から数えて79世代目となります。

また、皇室典範により悠仁さまは皇位継承順第2位。第1位は父である秋篠宮文仁親王殿下です。今の天皇陛下には皇子がおられないので、次の天皇は秋篠宮さまが継承なさり、さらにその次代は秋篠宮さまの子の悠仁さまに受け継がれるということです。

つまり、今回は単なる皇族の成年式ではなく将来天皇として即位するお方の成年式となるので、その歴史的意義は非常に大きいといえます。

歴史的瞬間を見逃すな…ってこと!?

また、男子皇族の成年式自体が秋篠宮さまの昭和60年以来40年振りとなるため、そのときとの違いも注目されます。

『続日本紀』に見える元服

『続日本紀』とは、平安時代初期の延暦16年(797)に成立した日本公式の歴史書です。桓武天皇の命令(勅という)により編纂が行われ、『日本書紀』に始まる「六国史」の第2。

六国史は天皇の勅で朝廷が編纂した国の正史。全シリーズで6種が編纂されたのでこのように呼ばれています。

元服の初見 第45代 聖武天皇

『続日本紀』第6巻 和銅7年(715)6月25日(庚辰)条

皇太子(首皇子。のちの聖武天皇)が元服を加えられた。

非常に簡潔でシンプルな記事ですが、これが国史上に見える最初の成年に関する記述です。男子が成年に達することを元服といい、元服を「加える」という表現が用いられています。「元」というのは「初め」を、「服」とは「冠を服する」ことです。

頭に冠を加えるから元服を「加える」という表現になっているのかな?

「加冠」にしても冠を加えると書きますからね。

このとき聖武天皇は14歳で、これから9年後に即位することとなります。

『日本後紀』に見える元服

『日本後紀』は六国史の第3。成立時期は平安時代前期の承和7年(840)で、桓武天皇、平城天皇、嵯峨天皇、淳和天皇まで4代の天皇の治世42年間を記します。日本後紀においても元服の記事が見られます。

日本後紀は原典の多くが現存しておらず、他の史料に引用で掲載されているものから復原された体裁になっていることに注意です。

紫宸殿で加冠された臣下、源定

『日本後紀』第39巻 淳和天皇紀 天長8年(831)2月7日(丙子)条

天皇は紫宸殿に御し、源朝臣定に元服を加えた。冷泉院(嵯峨上皇)を主宰として執り行われた。百済氏の大夫(四位、五位の者)たちが物を献上し、雅楽寮が音楽を演奏し、次侍従以上の者に禄を賜った。

源定は嵯峨上皇の皇子です。皇子とはいえ、源姓を与えられて臣下となった人物に対し紫宸殿で元服の儀を行うのは異例中の異例と言えます。紫宸殿は内裏における最高格式の御殿であるため、ここでの元服は天皇と皇太子に限られます。

天皇や皇太子以外で紫宸殿で元服の儀を行ったのは確認できる限り、この源定だけです。

嵯峨上皇が主宰しつつ、淳和天皇が臣下に直接加冠。これは「パワーバランス」の偏りのようなものを感じずにはいられませんね!

『続日本後紀』に見える元服

『続日本後紀』は、第54代仁明天皇の治世17年間(天長10年〜嘉祥3年)を記した六国史の第4。

第53代淳和天皇の皇子 皇太子恒貞親王

続日本後紀 第7巻 承和5年(838)11月27日(辛巳)

皇太子恒貞親王(淳和上皇皇子)が紫宸殿で元服を加えられた。天皇(仁明天皇)は次のように詔した。

「皇太子恒貞は、風標岐嶷(風雅な趣が外面に表れており、幼いながらも知恵が優れている)にして元禀温潤(生まれつき性格が穏やかである)である。育問東華(学業を修め、東宮としての華(品格)を磨いている)し皇太子としての序列と器を守っている。幼きを離れ、年長となるに従い日増しに徳が高まっている。よって、令月休辰(よい月とよき日柄)を選んで肇めて元ることとした。

元服の儀は四礼(人生において重要な冠婚葬祭の四大礼)を兼ねており、その道は三加(加冠・加名・加爵の3種)において最も重要なものである。盛んな徳により元服の儀をまっとうすれば、祧(祖先、宗廟。つまり皇位)を継承しますます逾楙(繁茂する。栄える)することであろう(以下略)」と。

恒貞親王は仁明天皇からみていとこにあたります。詔にあるように親王は外見・内面ともに非常に優れた人物であったようで皇太子であり次代の天皇として期待されていました。

しかし、歴史の事実として彼は皇太子を廃されます。承和9年(842)の政変「承和の変」により、皇位は仁明天皇皇子の道康親王(のちの文徳天皇)が継承することとなりました。

悲劇のプリンスですね

恒貞親王の元服が行われた場所は紫宸殿。これから先、皇太子・天皇の元服は紫宸殿で行われることが通例となります。承和9年(842)2月16日には道康親王(文徳天皇)の元服が行われますが、当時は皇太子ではなく1親王であったため紫宸殿ではなく仁寿殿(紫宸殿の北にある殿舎)で実施されました。ほか、同時期の親王元服では清涼殿(天皇の私的な生活空間)で行われることも多かったようです。

『日本三代実録』に見える元服

『日本三代実録』は、平安時代前期の延喜元年(901)に成立した六国史の第6。宇多天皇の勅により編纂が行われました。

正史『日本三代実録』は『日本書紀』から続く六国史の最後なのですね✨

その三代実録が元服について最も詳しく触れています。

第56代 清和天皇の元服

親王や貴族、百官の拝賀を受ける

日本三代実録 第8巻 貞観6年(864)春 正月1日(戊子)条

大いに雪が降った。

天皇は元服を加えられた。前殿(紫宸殿か)に御し、親王以下五位以上の者が閤門より進み入り、殿庭にて拝賀を行い、儀礼が終わったのちに退出した。百官のうち、六位の主典(それぞれ役所の序列4番目のポスト)以上の者は春華門(内裏に南面する3つの門のうち東側に位置する門)の南において拝賀した。

これより先、かねてより勧学院の藤原氏の児童のうち身長4尺5寸(約136センチメートル)以上の者13人に詔して加冠を行わせ、この日に内殿において天皇に謁見した。

清和天皇は当時14歳です。即位したのはわずか9歳の時で、日本史上初の幼帝でした。また、天皇という立場で元服を迎えた初めての事例でもあります!

清和天皇、史上初が多くて時代の画期ともいえるご存在ですね…!

京都では珍しい大雪の中での儀式は心身に沁みたことでしょう。

前殿というのはおそらく内裏の中心である紫宸殿のこと。そこに天皇が出御して、前方の広場(殿庭)で親王や貴族たちによる拝賀の儀式が行われたのではないでしょうか。

天皇、加冠の感謝を天下に宣明する

同年正月7日(甲午)条(部分要約)

天皇は次のように詔した。「天皇、未だ幼いといえども、親王たちを初めとした王臣の助けにより、国内に事がなく、平穏のうちに御冠を加えられ、成人することができた。この慶びを天下の国々と共になすべきものと考えているのである。およそ人の子たる者、よろこばしい事があったときには、必ずまず親を崇め飾るものであると聞いている。ゆえに皇太后(天皇の祖母・藤原順子)を太皇太后に、皇太夫人(天皇の母・藤原明子)を皇太后に上げ奉る」(以下略)

清和天皇は、成人のよろこびを天下に表明しました。先例のない幼帝として即位した天皇だからこそ、国内に争いがなく成年を迎えられたことに感謝している様子がうかがえます。親への感謝が述べられていますが、父であり、先代の文徳天皇はすでにお亡くなりになっています。

公卿が天皇の元服を寿ぐ

(続き)

同日、太政大臣従一位藤原朝臣良房、左大臣正二位源朝臣信、右大臣正二位左近衛大将藤原朝臣良相以下公卿たちが天皇の元服を祝い、次のように奏上した。「元服の冠は五礼の初めであり、大変に慶ばしいものでございます。古の聖王は必ず礼の教えに敬意を表したもので、これにより長幼(年長者と年下の者)と尊卑(身分が上の者と下の者)の秩序は守られ、成人の模範となり、世俗のあり方を正すものでございます(以下略)」と。

今でいう、総理大臣や国会の議長たちの賀詞のようなものですね

「五礼」とは儒教の5つの徳目「仁義礼智信」を表し、人が達するべき理想的な倫理についての教えです。その中の礼とは、親や兄や上官など目上の者を敬うことの大切さを説くものです。

元服の冠は五礼の初め…つまり、あなたは成人としてこれから「礼」の教えを修めていくんですよ、という決意を促す冠と言えますね!

第57代 陽成天皇の元服 儀式次第

日本三代実録 第41巻 元慶6年(882)春 正月2日(乙巳)条

雪いまだ止まず。

この日、天皇は元服を加えられた。その儀式次第は次の通りであった。1.天皇が紫宸殿に御し給う。

2.従二位大納言兼左近衛大将源朝臣多が御冠の筥をとり東階(東の階段)から昇殿し、天皇の前を通って御座の西側に置き、殿の東まで戻り西方(天皇の方向)を向いて立つ。

3.太政大臣が西階から昇殿し、東方(天皇の方向)を向いて立つ。

4.しばらくして、太政大臣が進み出て御冠をとり、再拝(深い礼を2度行う作法)して膝行(敬意を示すため、膝をついたまま進退すること)し、ひざまづいて天皇に加え奉り、再び膝行してもとの所に退いて立つ。

5.大納言が天皇のもとに膝行し、天皇の御鬢(こめかみのあたりで髪を輪にして束ねたもの。みずら、びんずら)をととのえ、もとの所に退いて立つ。

6.天皇がお立ちになり後殿に御し給い、太政大臣は西階から退き、大納言は東階から退く。

陽成天皇は9歳で即位しました。父の清和天皇から2代連続での幼帝であり、元服したときは15歳でした。

清和天皇のときよりも事細かに次第が記録されていますね!具体的な流れが分かってとてもありがたいです✨

冠が入ったハコを持った大納言が紫宸殿に昇って天皇の御座のそばに置く。

太政大臣が冠を天皇に加える。

大納言が天皇のお髪を理髪する。…というのが大まかな流れですね。

ただ冠を被せるだけじゃなく、その直後に髪を整えるんですね。

少年の髪型を卒業し、大人の髪にするのです。

少年の髪型を「みずら」または「びんずら」といい、頭頂部から髪を左右均等に分け、こめかみに垂らした髪を巻いたものです。聖徳太子の肖像画にいる子供の髪型ですね。

みずらを整える…具体的にはどうするのでしょうか?

みずらをほどいて、その髪を梳いて頭頂部に集めてお団子の形にします。髻(もとどり)といいます。その髻を冠の中に収納して仕上げをしたら調整は完了です!

このお仕事をした大納言さんの緊張すごそうですね

以上!

果たしてこのたびの悠仁さまの成年式はどのように行われるのでしょうか?

僕としては、先例・古儀・伝統に可能な限り則って日本の歴史に残る記念すべき日にしていただけたらなぁと一国民として願っております。

コメント