こんにちは、みちのくです☀️

毎年この時期に開かれている正倉院展を観てきました!

正倉院、東大寺の近くにありますよね。歴史の授業にも出てきた気がします。

正倉院はもともとは東大寺の物品を収めた倉庫なので、収納品のほとんどは東大寺に由縁するものです。ただ、その由緒や収納の経緯はさまざまで遥かシルクロードから伝わったもの、仏教を深く信仰した聖武天皇の遺愛の品など…まさに「宝物」と呼ぶにふさわしい物品が収められているのです。

戦国の世でも近代の戦争でも、そして災害からも失われることなく、1300年もの時を経て私たちが宝物を目にすることできるのは本当にすごいこと。歴史の奇跡ですね!

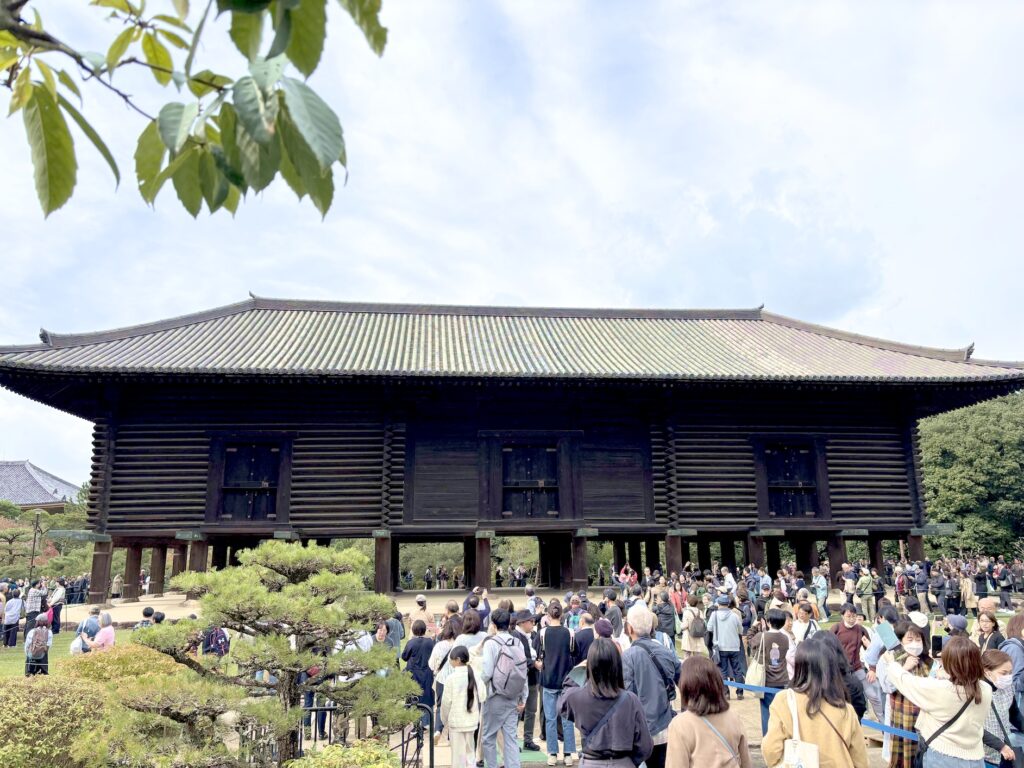

混雑やばい

僕が観に行った日は平日だったのですが、それでもかなり混雑していて人混みが苦手な僕には正直しんどかったです。

こういう時は、目当ての宝物ひとつに目標をしぼって他は潔く諦めるか、割り切ってほんの数秒の流し見程度にとどめるのがストレス回避のテクニックかもしれません。キャプションに書かれた解説や細部の意匠などは目録でゆっくり見ることもできますから。

今回の展示に限らない、混雑時に楽しむためのテクニックですね。

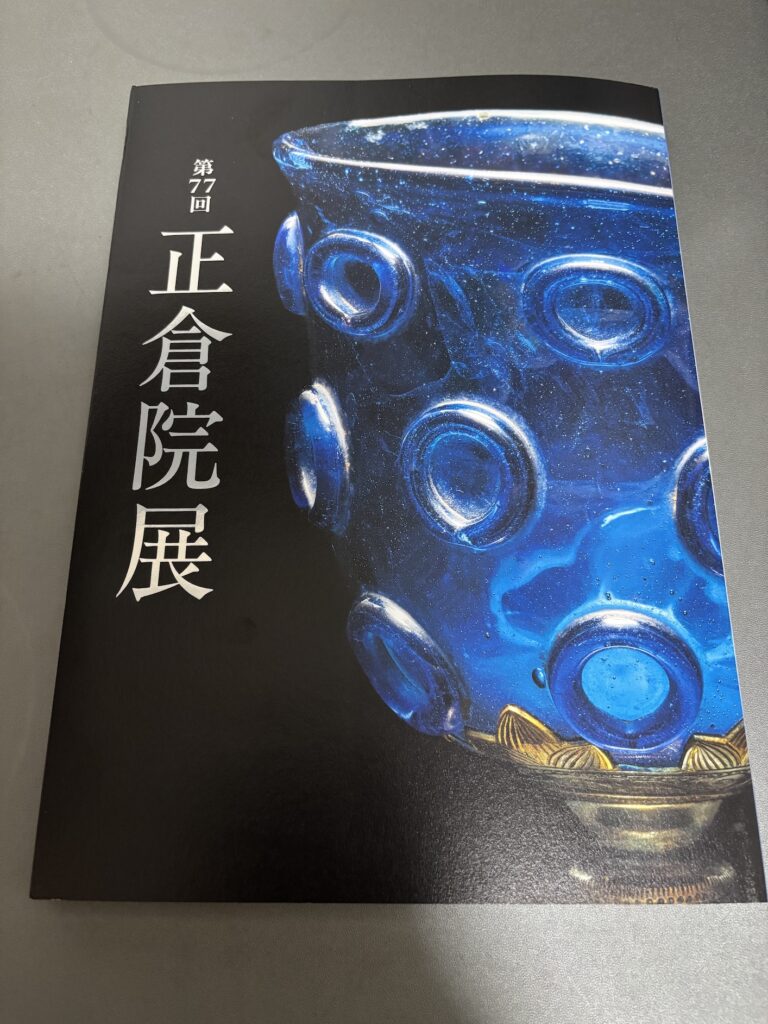

今年の目玉は「瑠璃坏 附 受座」

今回の目玉宝物はポスターなどキービジュアルに使われている「瑠璃坏 附 受座」です。歴史教科書や資料集にも出てくる著名な宝物で、見覚えのある人も多いかもしれません。前回の出陳は平成24年(2012)の第64回展示とのことで、13年ぶりの公開です。

ワイングラスのようなガラス器。

当時ガラスは超レアで高級な舶来品でした。東アジアにおいては、ビーズなど小さなガラス製品はあったものの、グラスほどのサイズ感のものは西アジア由来の貴重品であり、他例が「ほぼ」ありません(ほか、ササン朝ペルシャ製の「白瑠璃碗(宮内庁公式)」が代表例です)。

「瑠璃」はガラスの古名ですが、「瑠璃」自体が深い青色を意味します。液体ガラスにコバルトを溶け込ませ着色させたものです。

「坏」は飲食物を盛る古代の器で、お椀よりも浅く、お皿よりも深いもので台座の脚をつけて高くしたものもこれに含まれます。

瑠璃杯の解説(正倉院展公式)

この瑠璃杯、キービジュアルとして大写しになっているため、実用性度外視の大きくて豪勢な一品なのかと思いきや小ぶりで手のひらサイズのなんともかわいらしいものでした。

というのも寸法は「口径8.6cm・高さ11.2cm・重さ262.5g」ということで、体感的にはぐい呑みのちょっと大きくしたくらいのものです。

やはり実物をじかに見るのは大切なことですね!

混雑していて思うように見られないものが多かったですが、こういうささやかな気付きがたったひとつでもあれば、良い収穫があったなと素直に思います。

混雑を避けるには?

それはそれとして、混雑を避けるためには平日を選ぶだけでなく、閉館の1〜2時間前を選ぶのが良いと思います。正倉院展は金曜日は20時まで開催しているようなので、来年はこの時間を狙って行ってみようかなと思います。

観覧には日時指定券が必要で、会期中は8:00–18:00、金・土・日・祝は20:00まで(入館は各閉館60分前です)。

無料コインロッカーもありますよ!

締めの一首

あをによし奈良の帝の瑠璃坏 小ふりかはゆし思ひのほかなり

いい思い出になりましたね。瑠璃坏に再会できるのは何年後でしょうか…また会う日まで正倉院でお眠りください。

正倉院正倉の特別公開

今年は11月1日〜11月3日の3日間限定で正倉院正倉の特別公開がありました。

宮内庁により、正倉院はこの時期に「外構公開」として恒例で公開されていますが、離れたところから建物の正面を見学できるのみにとどまっていました。しかし今年は「特別公開」ということで、もっと間近で、しかも建物の全景を一周して見学できるというとても貴重なものでした。

それはとてもありがたいですね。

以前にもこういった形での公開ってあったんですか?

一応ありました。例えば平成23年〜同26年(2011〜2014)に行われた屋根の大修理の時に、工事現場の一般公開が事前申込制で行われたことがありますが、今回のように360度ぐるりと周ってOKという形式は例がないようです。

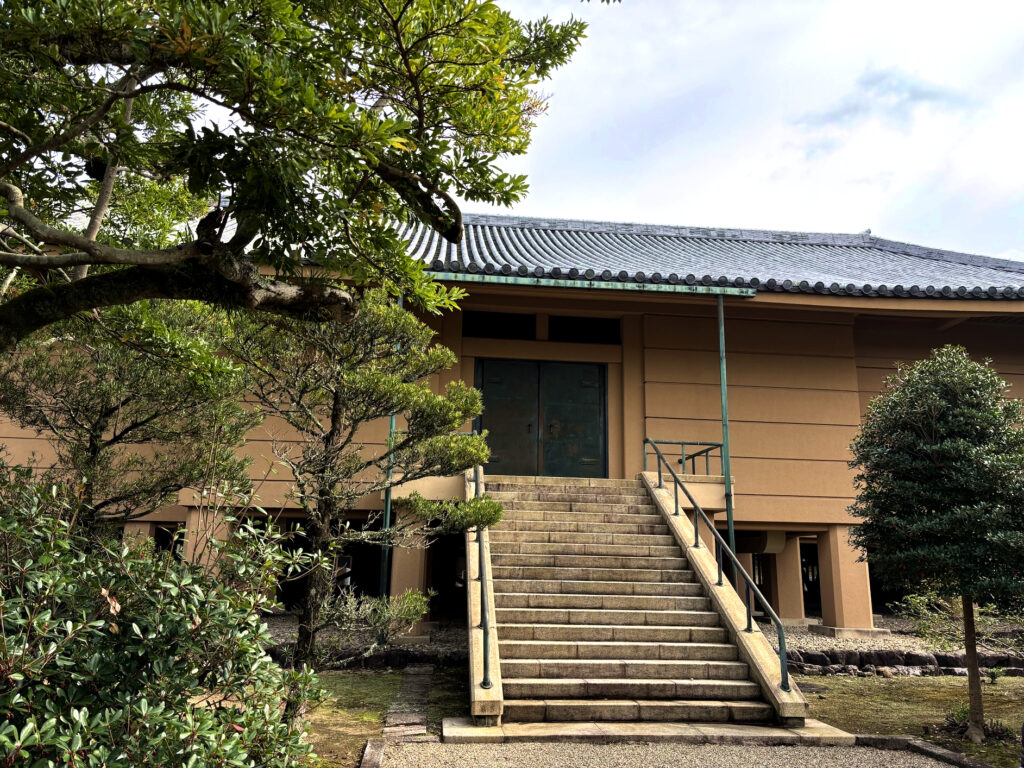

さらにいうと、正倉院の正倉(奈良時代に建造された本来の宝物庫)の他に、近代技術での保存を行うために昭和期に新たに建てられた「東宝庫」「西宝庫」と「聖語蔵」(13世紀中頃に建造され、明治時代に現地に移築された東大寺の経典を納めた倉庫)の外構も見ることができます。

ただし中に入ることはできません。

こう見ると東宝庫と西宝庫は正倉よりも大きいんですね。

今では正倉の中身は空になってて宝物は全て新宝庫に移されてるのでしょうか?

そうなんです。メインは西宝庫に納められ、扉は天皇の勅封により厳重に保管されています。秋には勅使が派遣されて勅封が解かれ、宝物の点検が行われたことがニュースで毎年報じられますね。

正倉院正倉の360度観覧

高床式だからでしょうか?大きな建物が視覚的により高く見え、迫力があります。

高床式の建物ってどうやって中に入ったんですか?どこにも上れるところがないですね。

出入りするときだけ階段やハシゴをかけていました。

もともと高床式は宝物保護のための湿気防止のほか、盗人やネズミの侵入防止のためでもあるので、通常はあえて出入りできないような作りになっているんですね。

三角に削った木を重ねているので、木と木の間には細かな隙間があリ、そこから外気が侵入してきますが、これが校倉造のミソ。完全密閉にせずあえて空隙をつくることにより結露を防いでいるのです。

高床式と合わせて、校倉造も収蔵された宝物を守るための合理的な仕組みを備えた工法なんですね✨古代人の知恵ってすごいです。

特別公開の意義

正倉院展は収蔵されていた宝物のみが主役になりがちで、宝物を1300年もの間保存してきた「正倉」に目を向けることを忘れがちです。瑠璃坏はキラキラしててきれい、螺鈿の輝きが美しい!で終わらせず、この宝物を誰がどうやって長い間守ってきたのかを考えることはとても大切なことだと思います。

それが高床式や校倉造という工法であったり、勅封というシステムであったり…。江戸期や現代の修理。新宝庫の機械による空調管理システムなど、それぞれの時代でそれぞれの知恵と技術と熱意でもって宝物を守っているわけですね。

もはや正倉院正倉そのものが「宝物」と言って差し支えないかと…。

今回の特別公開が文化遺産保護に興味関心を持つきっかけになりました!

コメント