今回は特別企画ということで、旧平安京のメインストリート「朱雀大路」にあたる今の京都の道を歩いてみました!

朱雀大路?

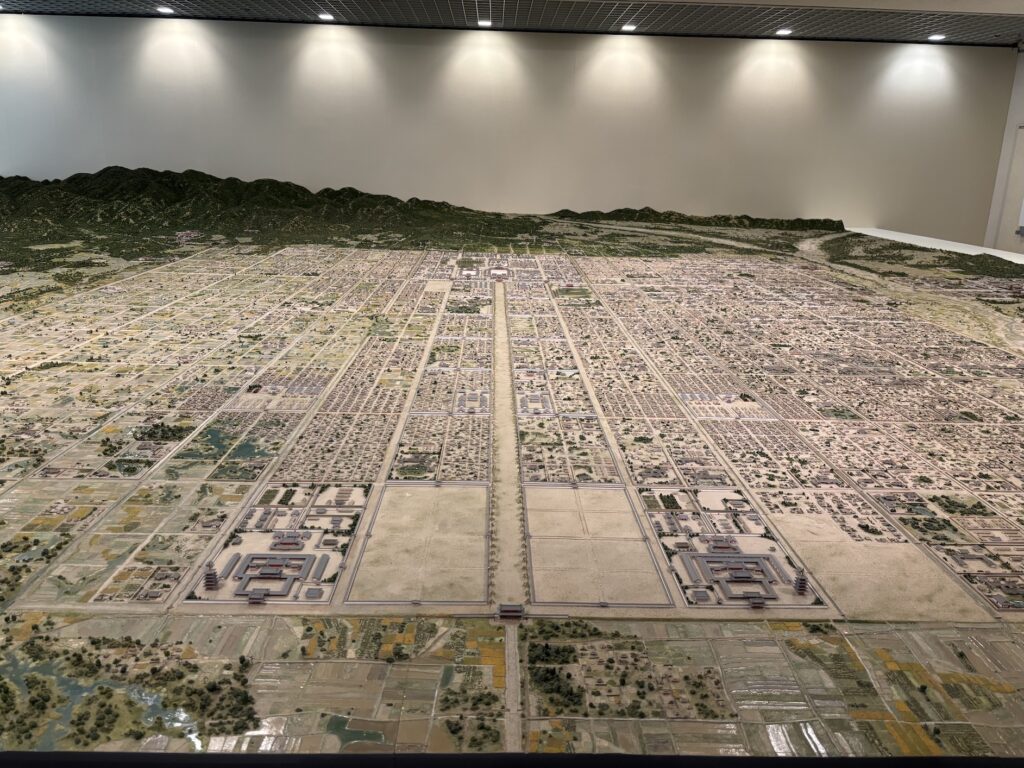

平安京について

啼くようぐひす平安京ー。

延暦13年、桓武天皇の治世に日本の都は山城国(今の京都府)に置かれ、新京は「平安京」と名付けられました。いずみさんは平安京にどんなイメージを持っていますか?

平安時代を象徴する都なので和歌を詠む貴族のイメージが強いですね。あとは、歴史の教科書には碁盤の目のような都市図が必ず載ってますよね。

その2つのイメージ、どちらも正解です!

しかし、平安京は千年の都。実際に歩いて勉強して、実感を得るのが大事です☀️

『日本後紀』の記述

『日本後紀』巻第3 桓武天皇紀 延暦13年(794)

冬 10月28日(丁卯) 天皇は次のように遷都を詔した。「葛野の大宮の地は山川麗しく、四方の国の百姓が参り来るのにも都合が良い(以下略)」と。

11月8日(丁丑) 次のように詔した。「山背国の地勢は実に以前より聞いていた通りである。この国は山河が襟のように帯となっており、天然の城をなしている。この形勝にちなみ、新たな国号を制定すべきである。よろしく山背国を改め、山城国とせよ。また、子来の民(天子を慕って集まりくる国民)は声を揃えて褒め称え、異口同辞に平安京と呼んでいる(以下略)」と。

平安京の名は国民の声から生まれたんですね♨️

国名まで変えて、天皇の熱意が伝わります。

天皇の期待と民の声に応えるように、平安京は明治維新で天皇が東京に遷られるまでの優に1074年もの間日本の都であり続けました。

正真正銘の「千年の都」だったんですね。歴史が深すぎます

朱雀大路

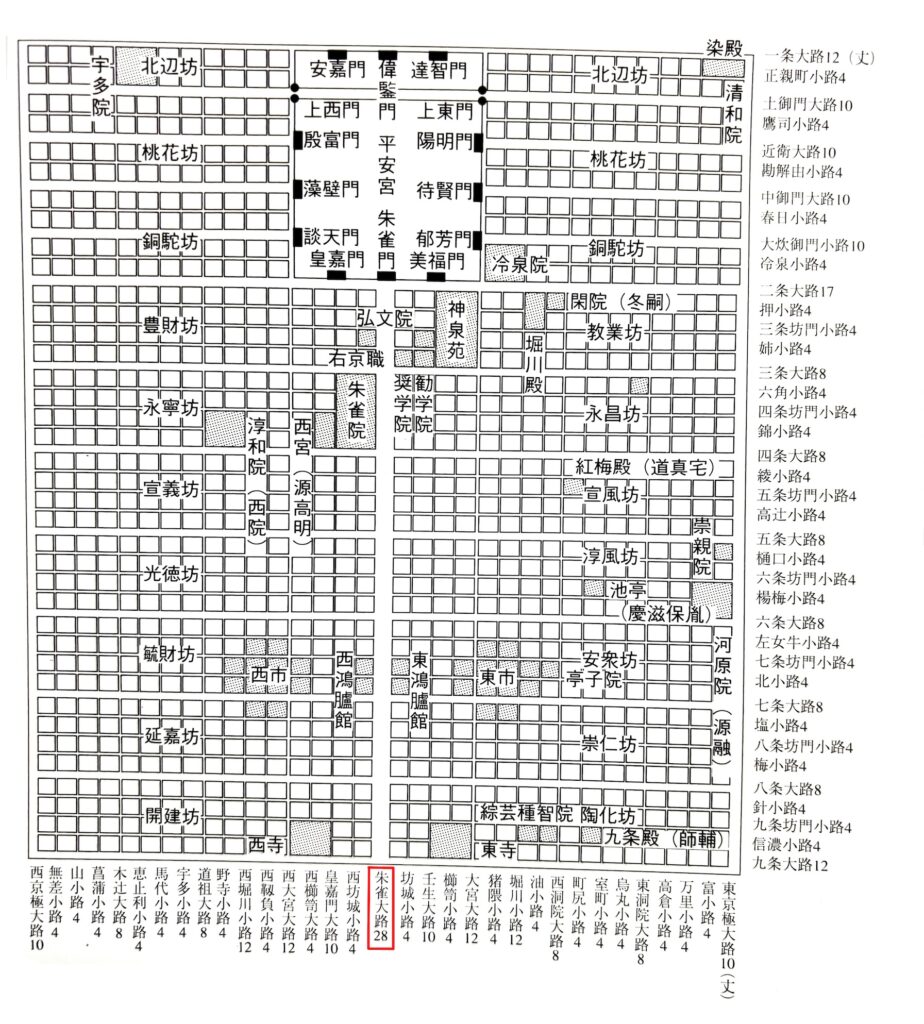

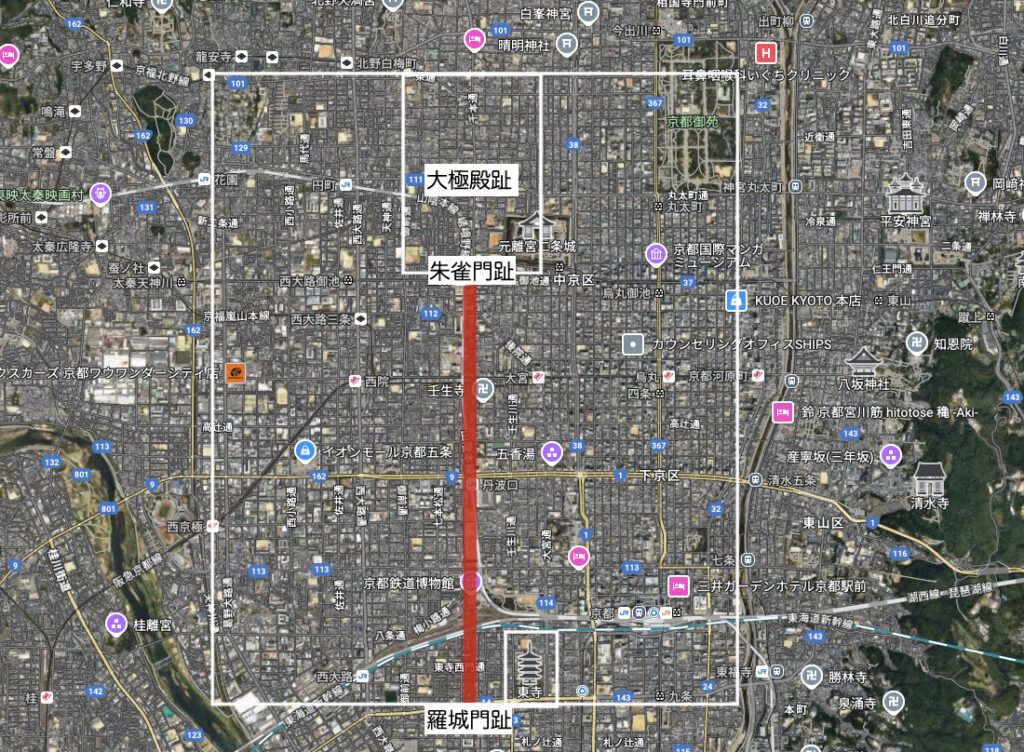

朱雀大路は平安京の中心を貫き、京の入り口「羅城門」から天皇がおわす平安宮まで一直線につながる街路で、その道幅はなんと驚異の84メートル。天皇と朝廷の威容を知らしめるのに足る広く長い道路です。

現代の道路でこれに匹敵するものは特殊な道路を除き存在しません。東京の皇居周囲のめぐる「外堀通り」は非常に広い道路ですが、これでも幅は約60メートルです。

朱雀大路…さすがに広すぎませんか!?道の端から端まで渡るの大変そう。

それだけ都づくりに気合いが入ってたということでしょうか。

今回はこの道をトレースして歩いてみようと思います!

朱雀大路の起点から終点まで歩き、そして平安宮の大極殿趾を今回のゴールに設定しようと思います。

しかしここで残念なお知らせ。大部において朱雀大路の上を通ることはできますが、1本の道路で一直線に歩くことはできず、カーブ・曲がり角もあり、大きく迂回しなければならない箇所もあります。また、道幅も当時とは全く違っており、今では10〜20メートルほどしかなく、もはや当時の朱雀大路の1/4〜1/8程度のサイズということになります。

しかも、今の平安京の領域に平安時代に建てられた建築物はひとつも残っていません。

これは歴史ファンとしては寂しい!

1日目 羅城門趾→六孫王神社→西寺趾→東寺

令和7年4月丙寅(27日)日曜日 天気晴れ

羅城門趾 朱雀大路南限、平安京の玄関口

羅城門趾地の現況

かつてここには平安京の玄関である「羅城門」が威風堂々と聳え建っていた。

門をくぐると大河のように広く、まっすぐに延びる朱雀大路。その先には宮城の入り口である朱雀門がかすんで見えている…。

想像力が大事です!

羅城門 1/10模型

これは京都駅中央口に展示されている羅城門1/10再現模型。羅城とは、門の両サイドから張り出す塀(城壁)のことです。もともとは外敵の侵入を防ぐためのもので、唐の長安城にならったものですが、日本には想定する外敵がいなかったため高くそびえ立つ羅城は持たず、その高さは『延喜式』巻第34 木工寮・築垣条の規定に基づき3.9メートル程度ではないかと言われています。

朱に塗られた柱と楼閣、緑に塗られた屋根瓦が雅やかですね。

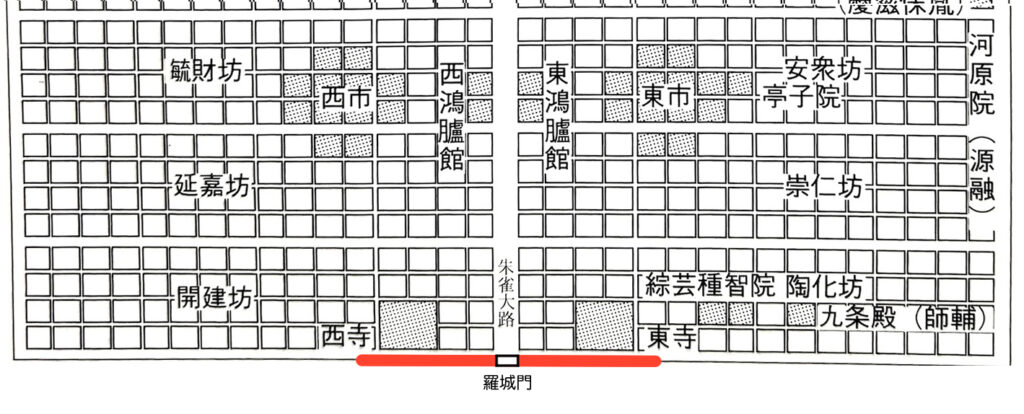

また、この羅城は平安京すべてを取り囲んでいたのかというとそうではなく、羅城門から東西にそれぞれ約630メートルほどだったことが発掘調査によって明らかになっています。

東西に630メートルというと、東寺と西寺の敷地を少し越えた辺りまでになります。

羅城門の歴史 羅城門から「羅生門」へ

ところで、なぜ羅城門はなくなったのでしょうか?これだけ立派な門がなくなるには何かの理由がありますよね。

いい質問です!☀️ 答えはシンプルで、「暴風雨で倒壊して放置されたから」。

平安京がつくられてまだ間もない弘仁7年(816)に早くも倒壊し、その後再建されましたが天元3年(980)に再び倒壊して以後は2度と再建されることはなかったようです。

なくよウグイス平安京だから、794年から数えると…20年ちょっとでもう倒壊したんですか。ありえないレベルの暴風雨だったのか、それとも構造に欠陥があったのか…。

2度目の倒壊後に再建されず放置されたのは、このときすでに羅城門は使われておらず、直す必要がなかったからと言われています。入京する外国使節に威を示すのが存在意義のひとつですが、当時日本は外国と交流がなく、また天皇はほぼ内裏から出ることがなくなり、羅城門は無用の長物と化したのでした。

過去の時代の遺物みたいになってしまったんですね…。今の私たちからすればなんてもったいないことを…再建してくれたらいいのに!って思ってしまいますけど。

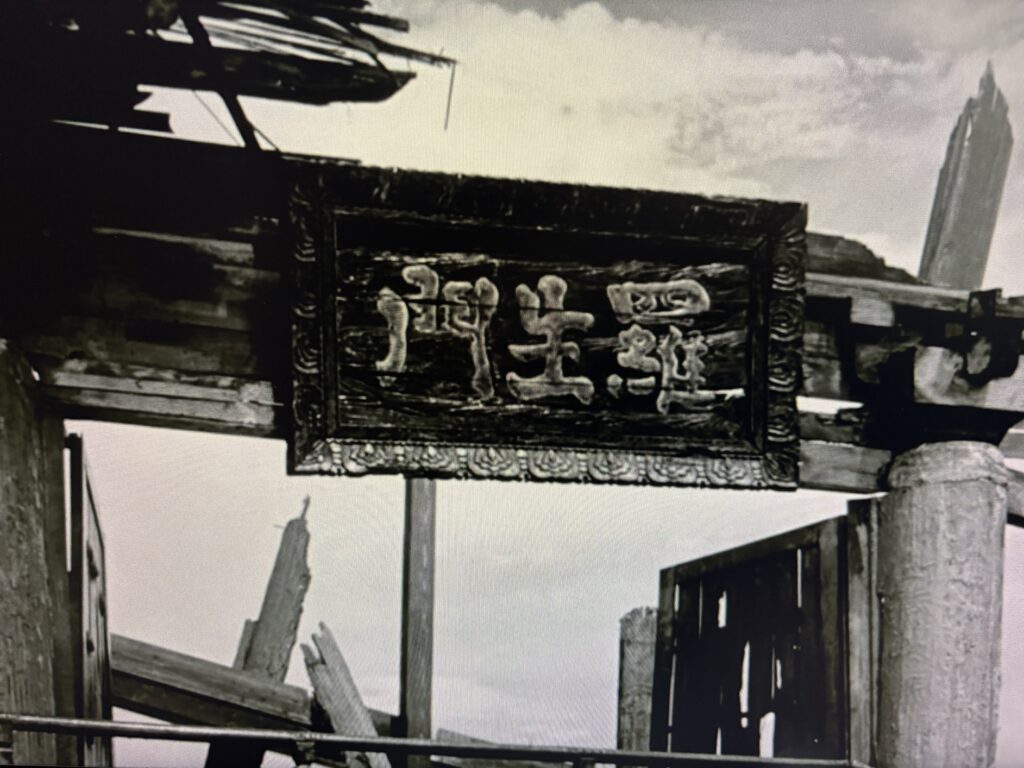

昭和25年(1950)の映画「羅生門」には荒廃して崩れかけた羅生門(羅城門)のセットがあり、平安時代後期ごろにはこんな感じになっていたかもしれません。

なぜ「羅城門」ではなく「羅生門」なんですか?

またまたいい質問です!☀️

羅生門という呼称は、羅城門が荒廃していた当時実際に使われていたようです。

「じょう」と「しょう」の発音が似ており、いつしか口伝てに「しょう」に変わってこれに「生」の字が使われるようになりました。

荒廃した羅城門の2階部分には鬼や盗賊が潜んでいると言われており、異形の物が生まれ出る不気味さのイメージで「生」の字が付いたようです。

羅「生」門になる素地が当時はあったということですね…。完全に見る影もなくなった今でも跡地に怨霊が出たりして…。

千本通り 其の1

こちらは羅城門趾を通ってすぐの「千本通り」という名前の道です。

朱雀大路の大部分をこの道がトレースしています。「旧朱雀大路」と言ってよいでしょう!

きれいな道ですね!(これ以外の感想がない)

600メートルほど歩くとJRの保線所となっており、迂回を余儀なくされます。

早速迂回ですか

この通り、東海道新幹線、JR京都線、JR貨物駅、鉄道博物館などの施設があり直線約500メートルの区間は歩くことができません。

六孫王神社

保線所前を右に曲がり八条通りを350メートルほど行くと、左手に「六孫王神社」があります。この地はもとは清和源氏の祖である源経基の御殿があったと伝えられ、経基の嫡男の満仲がこの地に父の霊廟を建てたことが始まりとされており、主な祭神は六孫王大神(源経基)。「六孫王」というのは、源経基が清和天皇の第六皇子貞純親王の子(つまり清和天皇の孫)だったからとされています。

清和源氏は、平安時代前期に在位した第56代清和天皇の流れをくむ氏族で、鎌倉幕府を開いた源頼朝は清和天皇の10世孫です。

将軍の血統ですね!

千本通りの脇道をゆく(いったん羅城門まで戻ります)

先ほど通った千本通りは、実は朱雀大路の西側の端に当たり、ど真ん中を歩いていたわけではありません。そこで朱雀大路中央付近にあたる道を歩いて羅城門趾まで戻ってみることにします。

名もない道ですが、こちらの方がまだ大路感はありますね。

なんですか「大路感」て…

「旧千本通」の右隣の道です。

西寺趾

羅城門趾まで戻ったら、九条通りを西進して西寺趾まで歩きました。

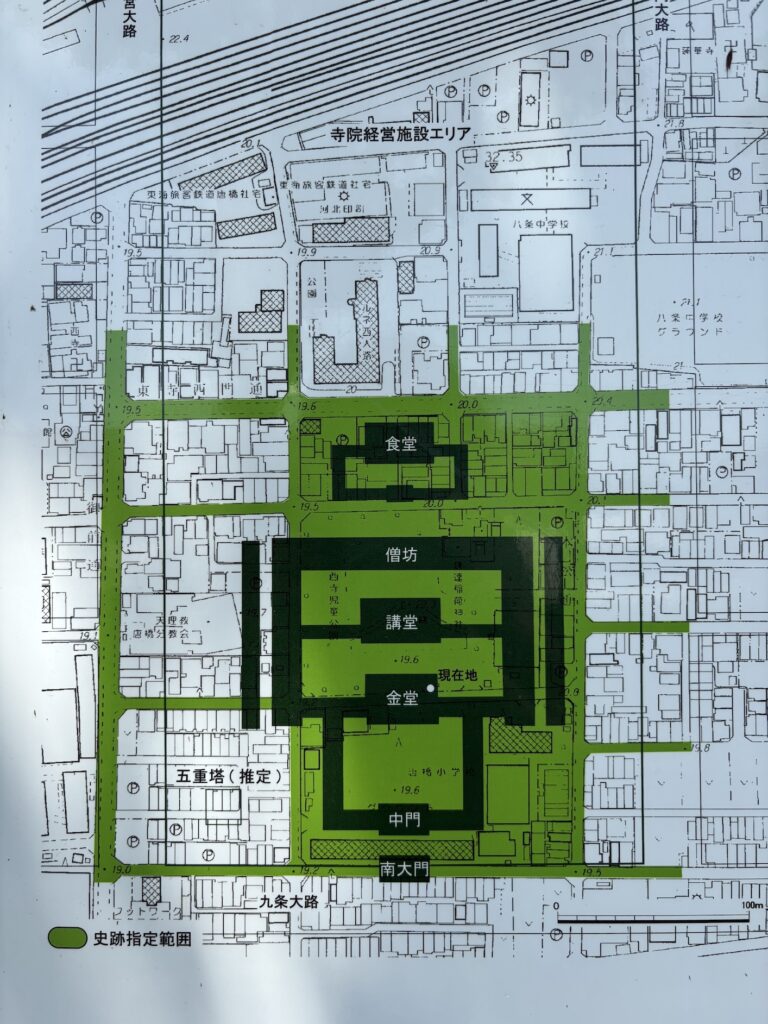

西寺は平安京造営と共に建てられた官営寺院です。後述する東寺と対称に並び立つ平安京のランドマークでしたが、鎌倉時代の火災(天福元年・1233)によりその姿は失われました。

羅城門と同じくこちらも失われてしまったのは残念ですね、、

でも東寺と同じ姿をしていたのならイメージはしやすいかも

これは東寺と西寺の領域です。羅城門をくぐると広大な朱雀大路の左右には東寺と西寺の五重塔が見え、まさにパーフェクトな調和がとれた都の景色が広がっていたことでしょう。

平安京ではこの両寺以外の寺院の建立は許されず、東寺は左京の守護、西寺は右京の守護を担ったのです。

なんという広大な敷地…西寺の北部は今では線路の下になってるところがありますね。

東寺 最大級にして、最後。平安時代の姿を残す唯一の存在

西寺趾を後にして、再び九条通りに出て東進。羅城門趾を通り過ぎて東寺までやってきました。

東寺について

東寺、正式名称は「教王護国寺」。平成6年(1994)、世界遺産に認定されています。

早い段階で失われてしまった西寺と比べ、数々の戦災を免れ存続してきましたが、文明18年(1486)の一揆により金堂、講堂、南大門などが焼失、また江戸時代には落雷により五重塔が焼失するものの、いずれも再建されました。そのため、東寺は平安時代の創建時からほぼそのままの姿を今に残しています。

これぞ京都って感じのショットですね!

こういうのを待ってたんですよ

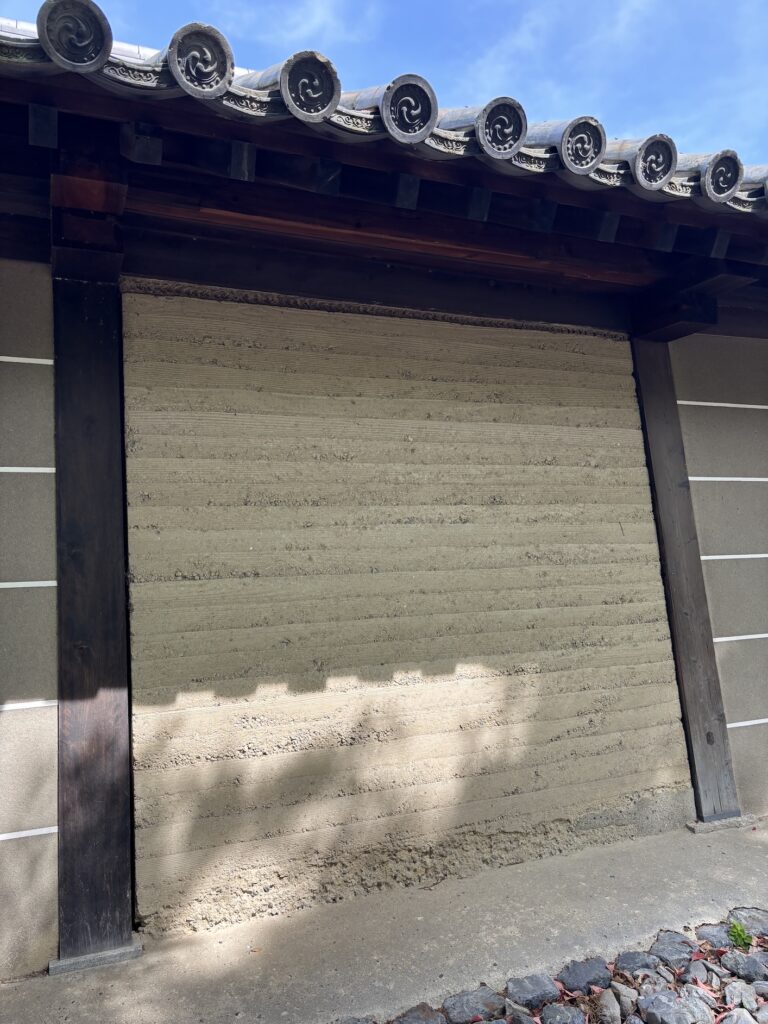

復興に尽力してくれた先人に感謝ですね。今でも文化庁・京都市の監督と専門家の知見のもと、古くなった東寺の周囲をめぐる塀(築地塀)の修繕が行われたりと、歴史遺産を後世に残す努力が続けられています。

「教王護国寺」…この寺の名の通り、今でも護国の寺として京都のみならず日本を守ってくれていると信じます!

唐彩画展

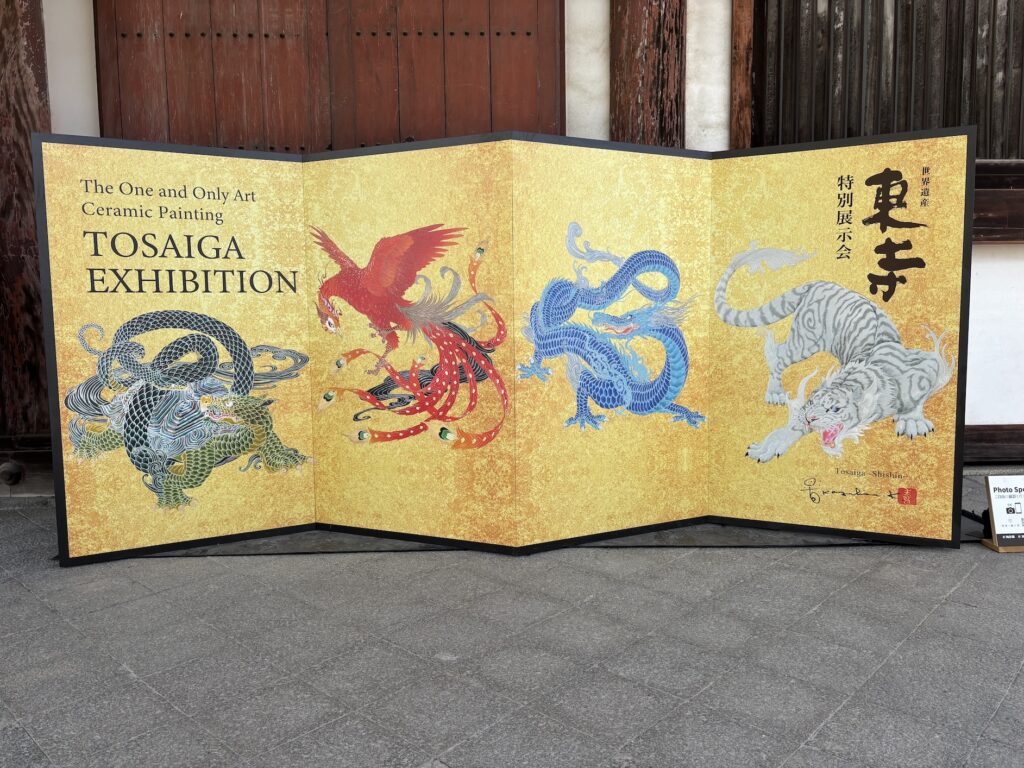

東寺の境内で唐彩画家・草場一壽さんの作品展が開かれていました。

こちらの屏風画には東西南北の守護神が描かれています。

東の青龍、西の白虎、北の玄武、そして南の守護は朱雀が司っています。

南北に延びる大路に朱雀の名を冠するのは南方の鎮撫を願ってのものですね。

平安宮の南門、つまり朱雀大路の北限の門は朱雀門といい、大内裏南辺の守護を担っているともいえます。

次回Day.2は

今回はここまで!次回の朱雀大路探訪は京都鉄道博物館から五条通りまでの区間を取り上げていきます☀️

次回で全区間の半分くらいになりますね

コメント