こんにちは、みちのくです☀️

和同開珎に関することや元明天皇の詔、錦や綾の制作についてなど今回も興味深い記事が多いです。

雲漢とはまた聞いたこともない難しい単語が出てきましたね?

和銅4年(辛亥・西暦711年)現代語訳・解説

帳内・資人の考選とその処遇について

5月7日(辛亥) 次のように制定した。「帳内・資人はその名簿を式部省に送ったとしても選(勤務考査の結果昇進が決定すること)の対象としない。

ただし、既に位を得ている者についてはこれを許可する。また、帳内は定員の1/3、資人は定員の1/4に限り、選の対象とする。

なお、職分資人(大臣などの官職に応じて与えられる資人)は、以上の許容の対象外とする。叙位を行ったとしても、他所で逗留(旅先に長く留まって動かないこと)し、主人に反して礼を失することがあれば、位を失わせ本貫(本籍地)に還すこと。ただし、もし他所で位を叙されていれば位を召し上げることはしない。あるいは、主人が死亡した場合は選の対象とせず、すべて本色(もとの身分)に還すこと。ただし、その後も選の対象となる官職に就くことを望む者はこれを許可すること。これ以外の事項については令の規定に従うこと」と。

制。帳内資人雖名入式部。不在豫選之限。

既叙位記者許之。職分不在此例。唯聽帳内三分之一。資人四分之一。

其雖叙位。逗留方便。違主失礼。即追其位。還之本貫。若得他處位者不追焉。或本主亡者。不得豫選。皆還本色。但欲廻入者聽。以外如令。

帳内は親王・内親王に与えられる従者、資人は高位の臣下に与えられる従者で、位階に応じて与えられる「位分資人」と官職に応じて与えられる「職分資人」の2種類が存在します。

選の対象にしないということは、帳内・資人は位階を持たず、昇進することもないということです(原則)。

ただし例外として、すでに位階を有している者は選の対象にするとあります。さらに、帳内は定員の1/3、資人は定員の1/4は選の対象にするとあります。

かなり規制が緩和されたわけですね。

でも、職分資人については原則通り選の対象にはしませんよ、と規定しました。

職分資人ですが、太政大臣には300人、左右大臣には200人、大納言には100人、中納言には50人と規定されています。

尾張国に疫病

(続き)

尾張国(愛知県西部)に疫病が発生した。医師と薬を支給してこれを治療させた。

尾張國疫。給醫藥療之。

卒(当麻智得)

5月11日(乙卯) 従四位上当麻真人智得が卒した。

從四位上當麻眞人智得卒。

智得は智徳とも表記されます。名は「ちとこ」と読み、他にも 伊岐博徳(いき の はかとこ)など、かつて得や徳の字は「とく」ではなく「とこ」と読んだようです。

当麻智得は『日本書紀』には登場せず、『続日本紀』には以下のような事績が記録されています。

⭐️続日本紀

大宝3年(703)12月17日(癸酉) 従四位上 諸王諸臣を率いて崩御した持統上皇に誄(故人を顕彰する弔辞)を奉ずる。

慶雲4年(707)11月12日(丙午) 誄人を率いて崩御した文武天皇に誄を奉ずる。

いずれも崩御した天皇に誄を奉ったという記事ですね。持統上皇のときの経験が評価されて文武天皇ときにも起用されたのでしょうか。

当麻氏は真人のカバネからも分かるように、天皇から分かれた氏族なのでそれも関わっていそうです。

銭の価値を示し、使用を促す

5月15日(己未) 穀(籾か)6升(容積の単位)を銭1文とすることとした。百姓に交関(物を売り買いすること。交易)を行わせて各自その利便を得させることとした。

以穀六升當錢一文。令百姓交關各得其利。

百姓たちに銅銭利用を推進させるため、和同開珎の銅銭1文(1枚)の持つ価値を決めたという記事です。ここでいう「穀」とは精米される前の、籾殻のついた米を基準にしていると思います。籾6升は白米にすると3升ほどになり、白米3升は重さにしておよそ4キログラムほどです。

つまり、和同開珎1枚でお米4キロを購入できるということですね!

現代換算だとかなり高額な硬貨…!

4キロのお米というと今の相場だと3000円くらいなので、和同開珎は「3000円玉」とでもいいますか。もっとも1文の価値は、時代・時期・社会状況によってもかなり変動があったようです。

畿外からの帳内・資人の採用

(続き)

これより先、畿外の人から帳内・資人に採用することを禁じていたが、ここに至って初めてこれを許可することとした。

先是。禁取畿外人充帳内資人。至是始許之。

帳内は親王・内親王に与えられる従者、資人は五位以上の貴族や大臣などに与えられる従者です。和銅3年(710)3月7日(戊午)条で、畿外からの採用に制限をかけていましたが今回認められることになったようです。

↑の5月7日条に続き、帳内・資人に関する規制が緩和されましたね。

詔(恵みの雨を祝う)

6月21日(乙未) 次のように詔した。「去年は霖雨(長雨)があり、麦の穂は既に損なわれた。今夏は亢旱(ひどり日照り)により稲田はほとんど損なわれた。ところが今、蒼生(人民)を憐れんで雲漢(大空)を仰ぐと、膏雨(恵みの雨)が降ってきた。これは諸々の祥瑞(天が君主の治世を褒めて下界に下す賜り物)に勝るものである。黎元(民衆)と共に喜び天の心を賀するべきである。よって、文武百寮にそれぞれ差をつけて物を賜うこととする」と。

詔曰。去年霖雨。麥穗既傷今夏亢旱。稻田殆損。憐此蒼生。仰彼雲漢。今見膏雨。有勝衆瑞。宜黎元同悦共賀天心。仍賜文武百寮物有差。

去年(和銅3年)は長雨があったとのことですが、和銅3年紀を見直してみると4月22日(壬寅)条に雨乞いを行ったという記事があり、むしろ雨は降っていなかったようです。雨乞いが功を奏しすぎたのか、雨が降りすぎて麦がダメになってしまったのでしょうか?

麦の収穫時期はちょうど旧暦の4月下旬ごろにあたるため、収穫直前になって長雨となり枯れてしまったのかもしれません。

収穫直前の異常気象で農作物が全滅って昨今でもよくニュースで聞きますね。現代人ならともかく食糧の少ない当時の人なら命に直結することですから、その絶望感は計り知れません…。

だからこそ、恵みの雨は天皇が祝いの言葉を発するほどの国の慶事だったのです。

五位以上の死亡を弁官に申し送る

閏6月3日(丙午) 五位以上の位階で卒した者は、このことを即日に弁官に申し送ることとした。

始五位已上卒者。即日申送弁官。

弁官は太政官の実務中枢にあり、太政官と、その下にある八省の諸官司の公文書の橋渡しをするパイプとしての役割を担っています。

「卒」は四位、五位の人物の死亡をいうので、ここでいう「五位以上」には一位〜三位の死亡は含まれていないことに注意です(一位〜三位の死亡は「薨」という)。

さて今回、五位以上で亡くなった人物を即日弁官に申し送ることにした理由はなんでしょうか?

律令の喪葬令には次にようにあります。

喪葬令

第3(京官三位条)

(前略)五位以上が亡くなったときは、奏聞(天皇に申し上げること)し、使者を遣わして弔わせること。第5(職事官条)

職事官(在職の官人)が薨卒せば、賻物(故人への贈り物)は、(中略)正四位に絁16疋、布64端、鉄3連(中略)、従五位に絁10疋、布40端、鉄2連(中略)を支給すること。(以下略)。第11(皇親及び五位以上条)

皇親及び五位以上が亡くなったときは、臨時に必要とする人数の送葬夫(葬送に従事する労働者)を支給すること。

このように五位以上が亡くなった場合、公的な儀礼についての規定があるため速やかに弁官に申し伝える必要があったことと思われます。使者発遣の手配や、賻物・送葬夫の準備のほか、空席となったポストの後任人事、亡くなった人物に支給していた官物や土地のことなど朝廷の行政に与える影響が大きいため即日報告が必要になったのでしょう。

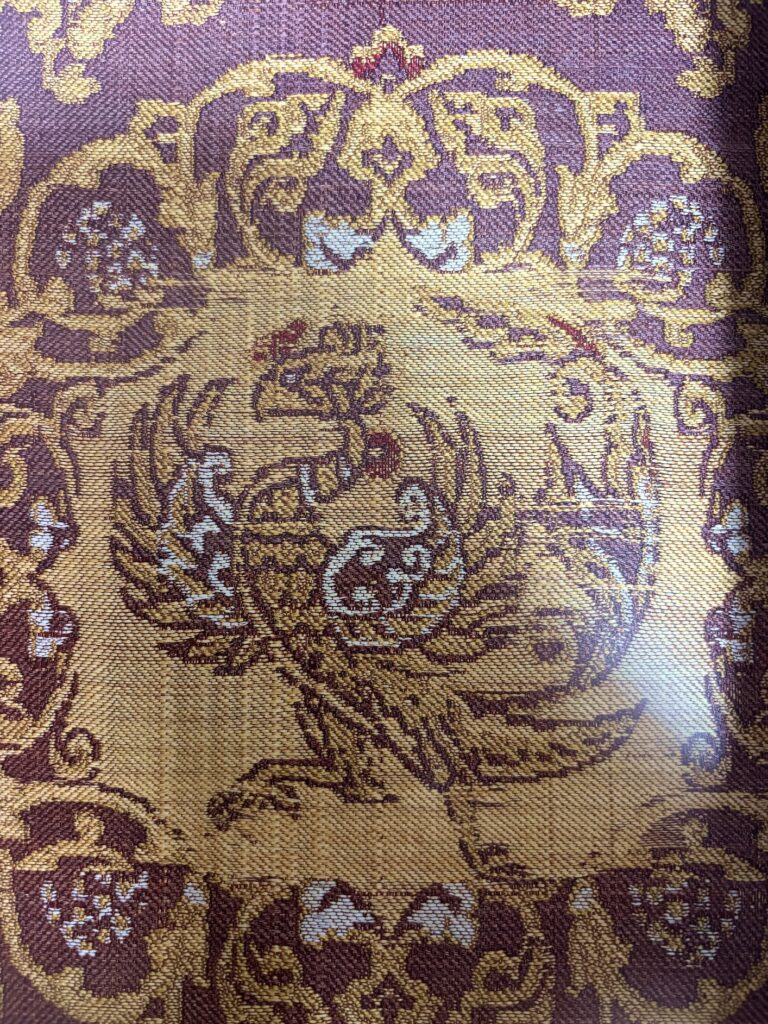

挑文師による教習

閏6月14日(丁巳) 挑文師(大蔵省織部司に所属する織物製品制作の職人)を諸国に遣わして初めて錦や綾を織る教習を行わせた。

遣挑文師于諸國。始教習折錦綾。

錦、綾の解説

錦や綾はいずれも織物の種類のことで、色のついた糸を経糸と緯糸で交差させる(=織る)ことで特有の文様や色、地の質感などを表現することができます。錦は多色の糸で文様を浮き上がるように織り成すことで、華やかさ、荘厳さ、権威などを示すことに用いられました。綾は基本的には無文で、経糸と緯糸を斜めに織ることにより布がやわらかくしなやかになるという利点があります。また、自然な陰影により光沢が生まれるため、無文であっても気品を感じさせる織りの技法です。

挑文師の解説

挑文は「あやとり」と読みます。「挑発」や「挑戦」の「挑」ですが、漢字辞典を引いてみても織物やその技術に関わるような意味は見出せませんでした。強いて言えば「たわめる」や「まげる」などの意味もあり、織物技術の「手技」として意味に繋がりはあるといえそうです。

「文」の字は「あや」とも読みますね、ということは「挑」が「とり(とる)」の方ですか。あやをとる、つまり文様を織り成して作り出すということかも?

まさにその織成の専門技術を有していたのが「挑文師」というわけです。

律令にも規定があり、大蔵省織部司には挑文師4名、その下に学生の挑文生8名が在籍していました。

挑文師の地方派遣のねらい

今回の記事で、初めて挑文師を地方に派遣して教習を行わせたということですが、そのねらいについて考えてみます。朝廷のねらいとしては次の2つがあったのではないでしょうか。

⭐️その1 宮中の装飾、天皇・皇族・中央官人などの服飾で用いるための高級織物製品を地方から納入させるため

⭐️その2 地方における重要地、例えば大宰府、伊勢や宗形や出雲などでの祭祀、国司の政庁などでの需要を現地で満たす体制を整えるため

…といったことではないでしょうか。

地方統治を合理的にすすめるための施策ですね。

賜姓(穴太連)

閏6月21日(甲子) 宗形部加麻麻伎に穴太連を賜姓した。

宗形部加麻麻伎賜姓穴太連。

宗形部は宗形氏(宗像大社の祭祀や管理に関わる氏族)に隷属した氏族です。宗方氏は北部九州に根を張る地方の有力氏ですが、和銅2年(709)5月5日(庚申)条に見えるように「朝臣」の姓を授けられ中央にも影響力がありました。

宗形部氏はあくまで宗形氏に奉仕する立場ですが、今回「穴太連」を賜姓されたのも宗形に関わる氏族であることが評価された可能性もあります。

穴太は地名で、滋賀県大津にあり今では「あのう」と読みます。

「部」を名に持つ氏族は、ある主人に仕える立場であることが多いですが、今回「穴太連」を授けられたということは、隷属的な立場から独立した氏族に「出世」したと見ることができます。

卒(中臣意美麻呂)

閏6月22日(乙丑) 中納言正四位上兼神祇伯中臣朝臣意美麻呂が卒した。

中納言正四位上兼神祇伯中臣朝臣意美麻呂卒。

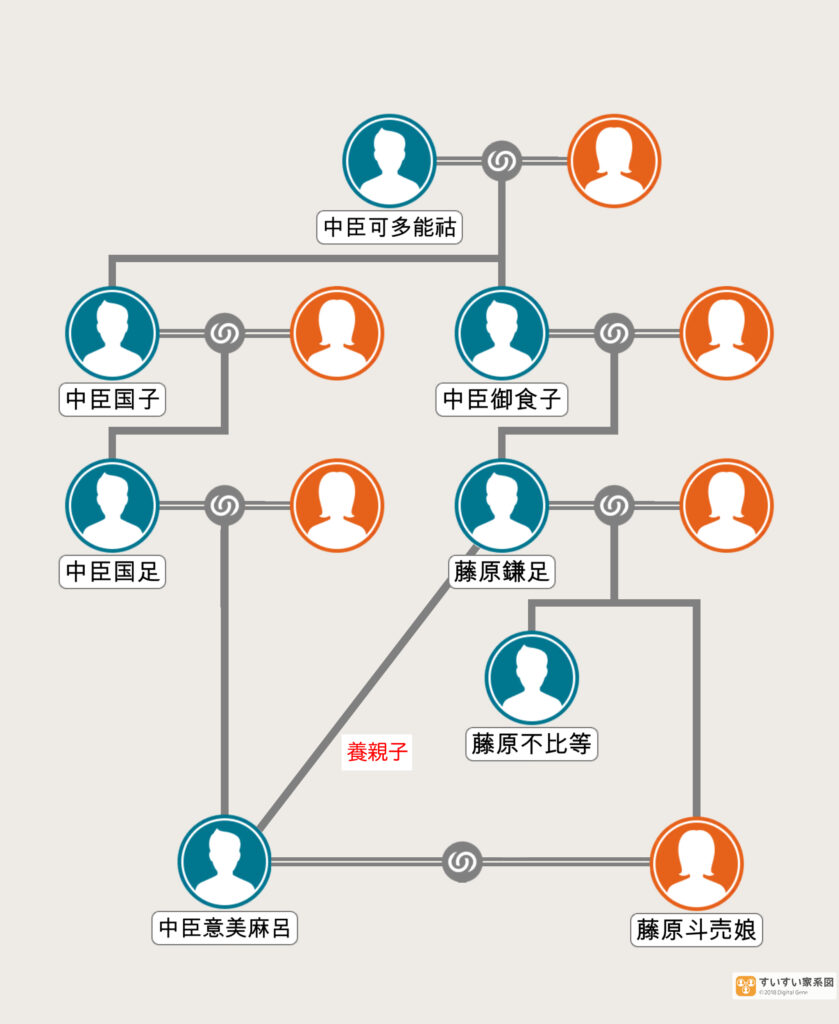

中臣意美麻呂は藤原鎌足の養子で、藤原不比等とは「はとこ」にあたり、さらに不比等の姉(妹?)と結婚しており、中臣・藤原と姓は分かれていましたが、本家藤原と密接な関係がありました。

⭐️日本書紀(臣麻呂と表記される)

朱鳥元年(686)10月2日(己巳) 大舎人として大津皇子の変に連座し逮捕される。同月29日(丙申)に罪を許される。

持統天皇3年(689)2月26日(己酉) 判事に任じられる。

同7年(693)6月4日(壬戌) 直広肆(従五位下相当)を授けられる。(この記事で「中臣朝臣」から「葛原朝臣」の表記となっている)

⭐️続日本紀

文武天皇2年(698)8月19日(丙午) 詔により、藤原朝臣姓から旧姓の中臣朝臣に復する。

文武天皇3年(699)12月20日(庚子) 直大肆(従五位上相当) 鋳銭司の初代長官に任じられる。

大宝2年(702)3月11日(戊寅) 正五位下から1階昇叙される(正五位上)。

慶雲2年(705)4月22日(辛未) 従四位上 左大弁に任じられる。

和銅元年(708)3月13日(丙午) 神祇伯・中納言に任じられる。

同年7月15日(乙巳) 勅により他の高官と共に訓示を賜る。

和銅4年(711)4月7日(壬午) 正四位下 成選により、正四位上を授けられる。

神祇伯は神の祭祀をつかさどる「神祇官」の長官。律令制は2官8省の組織になっていて、祭祀の神祇官、行政の太政官の2系統に大別されています。

中臣氏は古来より祭祀を行なってきた氏族として神祇伯は主に中臣氏から採用されました(平安時代初期まで)。

意美麻呂さんは筆頭神官だったわけですね。

神祇官の中臣、太政官の藤原…もともとの先祖を同じくするこの2氏は律令制度の根幹にいると言ってもいいのですね…!

次回の記事

コメント