こんにちは、みちのくです☀️

今回は大きな出来事はありませんが、新羅使の入京のほか、地方の郡司に関する記事が多くみられます。また、疫病や長雨などの災害発生も目立ちます。

地方の記事って貴重ですよね。どうしても歴史は中央の出来事がメインの記述になりがちですし。

和銅2年(己酉・西暦709年)現代語訳・解説

日蝕

夏 4月1日(丁亥) 日蝕があった。

日有蝕之。

日蝕についてはこちらの記事をご覧ください。

卒(上毛野男足)

4月16日(壬寅) 従四位下上毛野朝臣男足が卒した。

從四位下上毛野朝臣男足卒。

上毛野男足については『続日本紀』には大宝3年(703)7月5日(甲午)条において、従五位上として下総守に任じられたという記事があるのみです。

郡の大領と少領に叙位

5月5日(庚申) 筑前国宗形郡(福岡県宗像市など)の大領(郡の長官)外従五位下宗形朝臣等抒(杼?)に外従五位上を、尾張国愛知郡の大領・外従六位上尾張宿禰乎己志に外従五位下を授けた。

筑前國宗形郡大領外從五位下宗形朝臣等抒授外從五位上。尾張國愛知郡大領外從六位上尾張宿祢乎己志外從五位下。

宗形郡の豪族である宗形氏は、その名の通り宗像大社の神主を代々つとめる氏族です。宗形地方は京・大宰府・半島・大陸を結ぶ海上交通の要・関所と呼べる場所にあり、その地の有力者だった宗形氏は朝廷においても影響力があったはずです。

地方の氏族でありながら「朝臣」の姓を授けられていることからも分かりますね!

天武天皇の長子である高市皇子の母親は宗形氏の女性なんですよ。

聖武天皇の時代に権勢を誇った長屋王の祖母でもあります。

長屋王はこの年に従三位という高位に昇っており、宗形氏の出世は長屋王とも関係が深そうです。

長雨の被害、新羅使の方物献上

5月20日(乙亥) 河内、摂津、山背、伊豆、甲斐の5国に連雨(連日降り続く雨。長雨)が降り苗を損なった。

この日、新羅使の金信福たちが方物(土地の産物)を献上した。

河内。攝津。山背。伊豆。甲斐五國。連雨損苗。

是日。新羅使金信福等貢方物。

この年の3月14日(辛未)に「海陸両道をとって」召喚した新羅使の金信福たちが来朝しました。

ちゃんと来たんですね

催促しないと来ないというのが何とも言えない感じですが…

あるいは、大宰府に到着して上京するタイミングを待っていた新羅使を3月14日に呼び出したということかもしれません。

もしかしたら、召喚したというよりは「送迎」のために向かったということなのかも?

新羅使と右大臣藤原不比等の面会

5月27日(壬午) 金信福たちに朝堂(藤原宮の中央政庁)で宴を賜った。それぞれ差を付けて禄を賜った。並びに、国主(新羅の聖徳王)に絹20疋、美濃絁30疋、糸200絇、綿150屯を下賜した。

この日、右大臣藤原朝臣不比等が新羅使を弁官庁内に引率し、次のように語った。「新羅国の使いは古より入朝しているが、いまだかつて執政の大臣と談話をすることはなかった。今日、私と晤(親しく打ち解けること)った者とで二国の好(友好関係)を結び、往来の親を成すことを欲する」と。

使者たちは座を避けて拝礼したあと、座について次のように答えた。「私たち使者は本国の卑しい身分の者であります。にもかかわらず、王臣の教えを受けて聖朝に入る機会を得て、下風として従う(高い身分の支配下にあること)ことができた幸運は言葉にしがたいものです。まして、手を引かれ榻(長椅子)に座り、威顔にまみえることについては言うまでもありません。仰いで教えを受けることを、伏して深く欣懼(喜びと恐れ)いたします」と。

宴金信福等於朝堂。賜祿各有差。并賜國王絹廿疋。美濃絁卅疋。絲二百絇。綿一百五十屯。

是日。右大臣藤原朝臣不比等引新羅使於弁官廳内。語曰。新羅國使。自古入朝。然未曾与執政大臣談話。而今日披晤者。欲結二國之好成往來之親也。

使人等即避座而拜。復座而對曰。使等。本國卑下之人也。然受王臣教。得入聖朝。適從下風。幸甚難言。况引升榻上。親對威顏。仰承恩教。伏深欣懼。

入京した新羅使たちを主役に宴が催されました。下賜された美濃絁は高級品で、美濃国に移り住み、高度な織成技術を持つ渡来民によって生産されていました。絁は「あしぎぬ」と読み、その語源は「悪し絹」ですが、これは粗悪な絹を意味するものではありません。

平安時代前期に著された律令の解説書『令義解』によると、絹と比べて太い糸で織られたものが絁であるとのことです。

今回の記事によると、新羅使は右大臣の藤原不比等と会談し、執政の大臣と直接会話をするというのは史上初めてのできごとだったようです。それだけ新羅との関係性を重視していたのか、または単純に不比等の目に止まり気に入られたのか定かではありません。慶雲2年(705)11月13日(己丑)には新羅使の送迎のために騎兵大将軍任官という大袈裟とも思える人事を行なっており、新羅に対する日本側の熱量は当時なかなか強かったようです。

新羅使の帰国

6月1日(丙戌) 金信福たちが国に還った。

金信福等還國。

10日ほどの滞在となりました。

お気を付けて…

疫病の発生(上総、越中)

6月9日(甲午) 上総(千葉県中部)、越中(富山県)の2国に疫病が発生したため、薬を賜ってこれを治療させた。

上総越中二國疫。給樂療之。

雨乞い

6月15日(辛丑) 畿内に使いを発して雩(雨乞い)を行わせた。

遣使雩于畿内。

駅起稲の帳簿を進上させる

6月20日(乙巳) 諸国に駅起稲の帳簿を進上させた。

令諸國進驛起稻帳。

駅起稲は、律令制の交通連絡施設である「駅」を運営するための財源です。駅の施設維持、馬の飼育、駅員の人件費などをまかなうために、駅には「駅田」という田が与えられ、そこで得られた財源としての稲が「駅起稲」ということです。

郡の大領と少領に賜姓

(続き)

筑前国御笠郡(福岡県大野城市・太宰府市など)の大領・正七位下宗形部堅牛に益城連姓を、嶋郡(福岡県糸島市など)の少領(郡司の次官)従七位上中臣部加比に中臣志斐連姓を賜った。

筑前國御笠郡大領正七位下宗形部堅牛。賜益城連姓。嶋郡少領從七位上中臣部加比。中臣志斐連姓。

御笠郡

御笠郡は大宰府や筑前国府(筑前国の中央政庁)を擁する重要な郡です。郡の長官への賜姓は、この年の2月1日(戊子)に発せられた筑紫観世音寺造営を催促する詔と関連があるとみられます。

御笠郡は明治時代に廃止されましたが、御笠川が太宰府市の中心地を流れており、その名が残っています。

大宰府政庁前と観世音寺のすぐ南を流れる御笠川

嶋郡

嶋郡は、筑前国西端で玄界灘に接する郡です。のちに用字は嶋→志摩に変わり、今でも当地には志摩の地名が多く残っています。

大部分は現在糸島市となっている。

中臣志斐連は、「中臣」の字が示す通り、中臣嫡流と共通の祖神(天児屋命)を持ちますが、支流である「中臣志斐連」としての祖は、平安時代初期に著された氏族名鑑『新撰姓氏録』に以下のように記載されています。

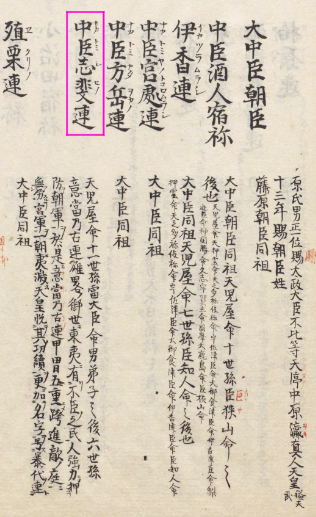

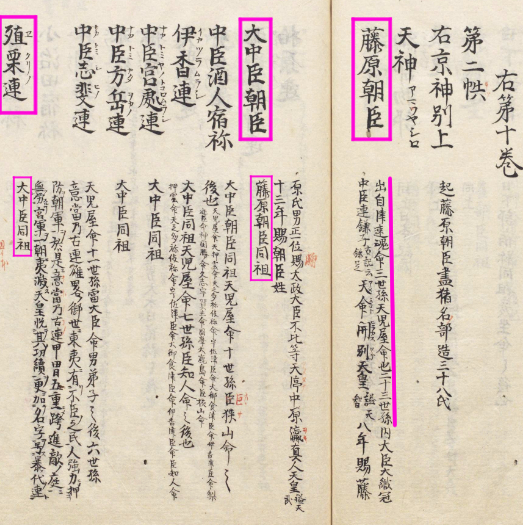

『新撰姓氏録』 右京神別上 天神

○中臣志斐連 氏祖は天児屋命の11世孫である雷大臣命の6世孫の意富乃古連。雄略天皇の御代、東に国に従わない手強い民がいた。このとき、意富乃古連は甲冑を5枚重ねにして敵中に進み出て、官軍の手を煩わせることなく一朝にして彼らを滅ぼした。天皇はその功績を喜び、名に字を加えて暴代連と名付けた。

強い武人を祖に持つ誇り高い氏族なんですね!

疫病(紀伊国)

6月26日(辛亥) 紀伊国(和歌山県)に疫病が発生したため、薬を賜ってこれを治療させた。

紀伊國疫。給藥療之。

卒(犬上王)

6月28日(癸丑) 散位(位階を有しているが特定の官職についていない者)・正四位下犬上王が卒した。

散位正四位下犬上王卒。

犬上王は「王」の号から分かるように皇族ですが、その出自は不明です。『日本書紀』には登場せず、『続日本紀』には以下の記事で確認できます。

大宝2年(702)12月23日(乙卯) 従四位上として持統上皇の作殯宮司の次席に任じられる。

慶雲4年(707)6月16日(壬午) 正四位下として文武天皇の殯宮のことに奉仕する。

同年10月3日(丁卯) 文武天皇の御装司に筆頭として任じられる。

和銅元年3月13日(丙午) 宮内卿に任じられる。

同年10月2日(庚辰) 伊勢の神宮に遣わされ平城宮造営のことを奉告する。

持統上皇、文武天皇の殯宮(ご遺体を仮に安置するための宮)に関わり、また文武天皇の御装(死装束)のことを担当するなど葬送関連に多く携わっていました。亡くなる前年には宮内卿に任じられ、伊勢へ使者として遣わされるなど重職に就いていましたが、晩年には散位として宮内卿の職は解かれていたようです。

ただし、漢詩集『懐風藻』には犬上王の作が1首収録されており、そこでは正四位下治部卿と紹介されています。

賜姓(殖栗連)

(続き)

従七位下殖栗物部名代に殖栗連姓を賜った。

從七位下殖栗物部名代。賜姓殖栗連。

殖栗連姓の氏族は、『新撰姓氏録』によると、そのルーツは大中臣氏と同じとのこと。大中臣氏はその名の通り、もと中臣氏であり中臣嫡流の系統が神護景雲3年(769)に新たに「大中臣」として賜姓されたものです。そして、中臣氏の祖は天児屋命という天神で、殖栗氏も同様となります。

勅(事力の半減)

(続き)

次のように勅があった「大宰率(大宰府の長官。大宰帥)以下品官に至るまで、事力を半減する。ただし、薩摩と多褹(種子島)の両国司と国師僧たちはこの限りにあらず」と。

勅。自大宰率已下至于品官。事力半減。唯薩摩多祢兩國司及國師僧等。不在減例。

大宰率(大宰帥)は大宰府の長官で、大宰府は九州諸国を統括した行政機関。品官とは、専門性の高い職務につく官人のことで、大宰府における品官は以下が挙げられます。

○大宰府に所属する品官の例

大典(公文書の文章の勘案)

判事(裁判に関すること)

大工(城の造営・管理、造船、武器のこと)

博士(官吏候補の学生の教育、試験)

医師

陰陽師

主船(船の管理)

主厨(調理師)

史生(下級書記官)

事力とは、官吏につく従者のことです。官吏はそれぞれの職務があり、自ら耕作することができないため、従者に田を耕させたり雑用に使役したりしていました。

官人につけられる事力の人数は律令の「軍防令」に規定されています。

軍防令 第51 給事力条

およそ大宰府及び国司には、事力を支給する。帥に20人。大弐に14人。少弐に10人。大監、少監、大判事に6人。大工、少判事、大典、防人正、主神、博士に5人。(中略)大国の守に8人。上国の守、大国の介に7人。中国の守と上国の介に6人。(以下略)

この人数が今回の勅で半分に減ったのですね。いきなり半分に減らされたら大変だと思いますが、何があったのでしょうか…?

次回の記事

コメント