こんにちは、みちのくです☀️

平城京に遷都してあらたな時代が始まりましたが、2度の日蝕、雨乞いをするほどの日照りと、それにともなう飢饉など幸先はあまりよくなさそう?

日蝕は当時は天体ショーではなく不吉な天変だったんですよね…。

和銅3年(庚戌・西暦710年)現代語訳・解説

日蝕

夏 4月1日(辛巳) 日蝕があった。

日有蝕之。

日蝕についてはこちらをご覧ください。このときの日蝕は部分日蝕で、平城京からは最大で太陽の1/3ほどが欠ける様子が観測できたようです。

蝦夷からの要請

4月21日(辛丑) 陸奥の蝦夷たちが、君の姓(せい、かばね)を賜って編戸を同じくすることを要請してきたため、これを許可した。

陸奥蝦夷等請賜君姓同於編戸。許之。

「君」というのは姓(カバネ)であり、氏族を単位にして天皇から授けられる称号です。姓は朝廷の定めた身分制度であり、朝廷の統治の秩序に加わることを意味するものです。

朝廷の秩序に加わることで蝦夷にはどういうメリットがあったのですか?

朝廷の支配下に入ることと引き換えに、蝦夷の首長としての地位を公認され、それを世襲できることが挙げられます。また、公認されたことにより他の蝦夷の一族よりも優位性を保つことができるということもあるでしょう。

君の姓は主に地方豪族に授けられました。筑紫君、上毛野君(上野国の豪族。のち上毛野朝臣)、道君(北陸地方)、三輪君(大和国磯城地方。のち大神朝臣)などが挙げられます。

祈雨

4月22日(壬寅) 幣帛(神への供え物)を諸社に奉って雨を名山や大川に祈雨した。

奉幣帛于諸社。祈雨于名山大川。

旧暦の4月下旬というと、現在の6月上旬ごろ。梅雨入りの時期ですが雨がなかなか降らないようです。雨乞いに「壬(みずのえ)」の日を選んでいるところに注目。壬は「水の兄」であり大海や大河などの「水」を司る性質があります。

任官(式部卿、宮内卿、右京大夫、国守)

4月23日(癸卯) 従三位長屋王を式部卿に任じた。

従四位下多治比真人水守を宮内卿に任じた。

従四位下多治比真人池守を右京大夫(平城京右京の行政長官)に任じた。

従五位上采女朝臣比良夫を近江守に、従五位上佐太忌寸老を丹波守に、従五位下山田史御方を周防守に任じた。以從三位長屋王爲式部卿。

從四位下多治比眞人大縣守爲宮内卿。

從四位下多治比眞人水守爲右京大夫。

從五位上采女朝臣比良夫爲近江守。從五位上佐太忌寸老爲丹波守。從五位下山田史御方爲周防守。

長屋王は和銅2年(709)11月2日(甲寅)に宮内卿に任じられていましたが式部卿へ異動。前任の式部卿は同年12月20日に亡くなった下毛野古麻呂です。

多治比池守が右京大夫に任じられましたが、これはもちろん平城京の右京大夫であり、藤原京の右京大夫ではありません。となると、平城京と藤原京とで別個に任じられたのでしょうか。ちなみにこのときの藤原京の右京大夫は、正五位上猪名真人石前という人物が和銅元年(708)3月13日に任命されています。

飢饉

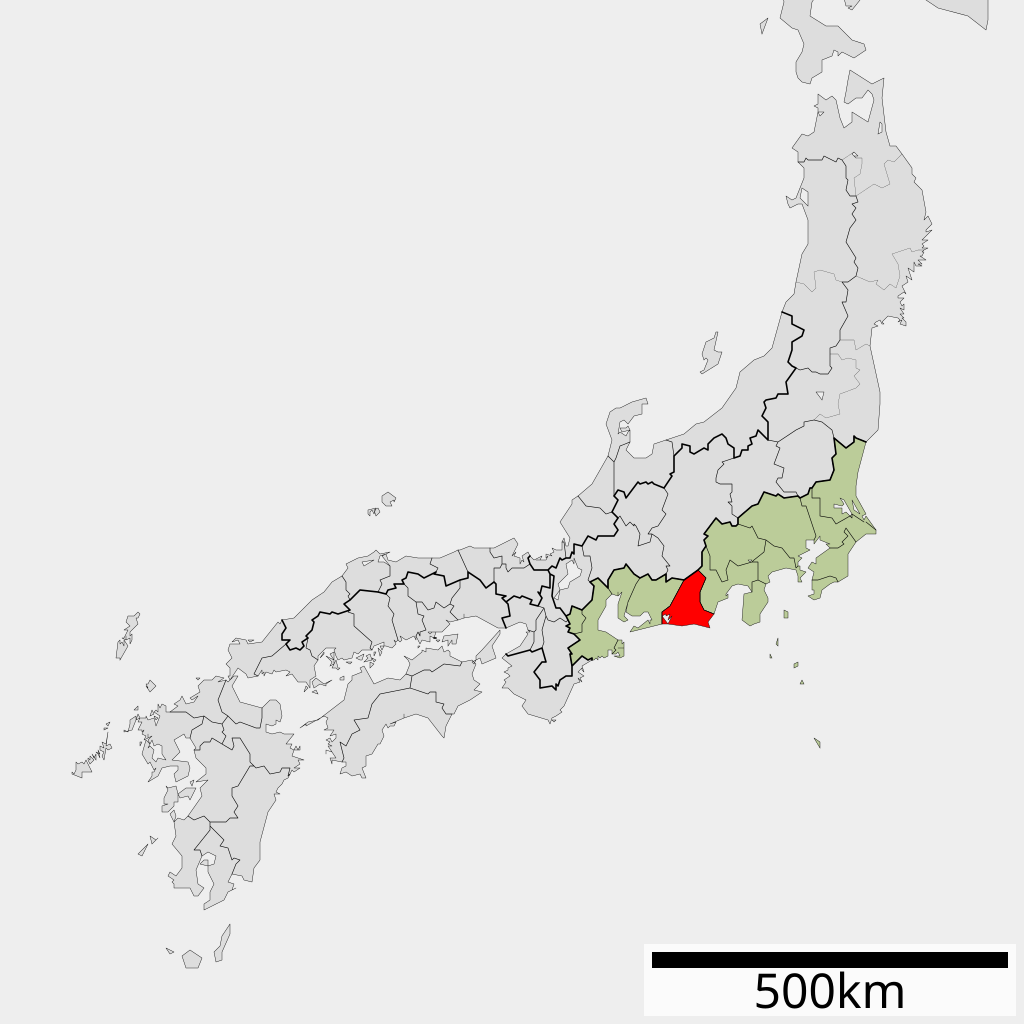

4月29日(己酉) 参河、遠江、美濃の3国に飢饉が起きたため、賑恤(被災者救済のために物品を恵むこと)を加えた。

參河。遠江。美濃三國飢。並加賑恤。

任官(遠江守)

5月8日(戊午) 従五位下大伴宿禰牛養を遠江守に任じた。

以從五位下大伴宿祢牛養爲遠江守。

飢饉発生中の国に赴任とは大変ですね。

卒(巨勢多益須)

6月2日(辛巳) 大宰大弐(大宰府の次官)従四位上巨勢朝臣多益須が卒した。

大宰大貳從四位上巨勢朝臣多益須卒。

大宰大弐は次官(長官は大宰帥)ですが、九州地方全土を統括する組織のナンバー2であるため重要なポストです。これを裏付けるように、大弐には傔仗という武器を取った従者がつけられていました(和銅元年(708)3月22日条)。奈良時代後期ごろには大宰帥が現地に赴任しない名誉職化したため大弐が実務上のトップになりました。

ちなみにこのときの大宰帥は第8回遣唐使のリーダーの粟田真人です。

巨勢多益須

多益須の事績は『日本書紀』『続日本紀』に記事があり、それぞれ次のようになっています。

⭐️日本書紀

・朱鳥元年(686)冬 10月2日(己巳) 大津皇子の大舎人として、皇子の謀反事件に関わった容疑で拘束されるも同月29日(丙申)に許されて釈放される。

・持統天皇3年(689)2月26日(己酉) 判事(裁判官)に任命される。

・同年6月2日(癸未) 務大参(従七位上相当)として撰善言司(皇族、貴族の修養のため古来の善言を集めた書をつくる官司か)に任命される。

・持統天皇7年(696)6月4日(壬戌) 直広肆(従五位下相当)に叙される。

⭐️続日本紀

・慶雲3年(706)7月11日(壬子) 従四位上として式部卿に任命される。

・和銅元年(708)3月13日(丙午) 大宰大弐に任命される。

『懐風藻』に漢詩2首

日本初の漢詩集『懐風藻』には彼の漢詩が2首収められており、いずれも天皇が主催する春の酒宴において天皇直々に漢詩を詠じることを求められ、これに応じた詩です。「応詔詩」といいます。

天皇から漢詩を詠むことを求められる、これは臣下として最高の名誉ですね。官暦を見ても、判事や撰善言司や式部卿など、漢文の素養がなければ務まらない職についてますし、選ばれたのも彼の能力の高さゆえなのでしょう。

百官が平城京遷都を賀する

秋 7月7日(丙辰) 左大臣の舎人・正八位下牟佐村主相摸が文武百官を代表して賀辞を奏上した。各自差をつけて禄を賜った。京裏(平城京内を指す。裏とは内側の意)の百姓の戸ごとに穀1斛を支給した。相摸には位2階を昇進させ絁10疋と布20端を賜った。

左大臣舍人正八位下牟佐村主相摸瓜。文武百官因奏賀辞。賜祿各有差。京裏百姓。戸給穀一斛。相摸進位二階。賜絁一十疋。布廿端。

左大臣は石上麻呂で、彼は3月10日付で藤原京の留守を仰せつかっているため、その舎人(従者)である牟佐相摸もまた藤原京に留まっていることと思われます。

もちろん、これは舎人ではなく左大臣の意向により行われたものですが、思うに石上麻呂が遠隔地の藤原京においても天皇に忠誠を誓うことを示す意図があったのではないでしょうか。

裏を読んでしまいがちですが、石上麻呂さんとしては自分の命がかかってますからね…

和同開珎銀銭の使用を禁じる

9月18日(乙丑) 天下の銀銭の使用を禁じた。

禁天下銀錢。

和同開珎の銀銭は昨年(709)8月2日(乙酉)に流通が停止されました。しかし一度市場に流れれて使用されれば、政府が回収しない限り流通するので、今回正式に禁令が出されたのでしょう。

日蝕

冬 10月1日(戊寅) 日蝕があった。

日有蝕之。

日蝕についてはこちらをご覧ください。このときの日蝕は部分日蝕で、太陽の3〜5割ほどが欠けたようです。

遷都数ヶ月で2度の日蝕は天皇や朝廷、庶民たちにかなり意味深なイメージを与えたでしょうね。

卒(黄文大伴)

10月14日(辛卯) 正五位上黄文連大伴が卒した。詔により正四位下を贈り、弔賻(死を悼んで物を贈ること)させた。壬申の年(天武天皇元年(672)の壬申の乱)の功績を以てである。

正五位上黄文連大伴卒。詔贈正四位下。并弔賻之。以壬申年功也。

黄文は「黄書」とも表記されることがあります(読みは同じ)。

⭐️日本書紀

・天武天皇元年(672)6月24日(甲申) 大海人皇子(天武)が挙兵のため東国へ出発するとき、駅鈴(官馬を使用するために必要な鈴)入手のため他2人とともに飛鳥京の留守・高坂王のもとに派遣されるが失敗に終わる。同日、出発した大海人皇子に追いつき合流する。

・天武天皇12年(683)9月23日(丁未) 他37の氏族とともに連の姓を授かる(黄文造→黄文連)。

・持統天皇元年(687)8月28日(己未) 直大肆(従五位上相当)。天皇の勅使として飛鳥寺に遣わされ、高僧300人全員に崩御した天武天皇の御服を合わせて作られた袈裟を賜った。

黄文大伴は天武天皇の挙兵に最初から従った人物の1人です。天武崩御後にはその御服を用いて作られた袈裟を僧侶に賜る役に選ばれるなど、持統天皇からも信頼されていたようです。

⭐️続日本紀

・大宝元年(701)7月21日(壬辰)条において、壬申の乱の論功行賞として食封(個人の領地)100戸を下賜されていることが記述されている。また、その食封を子に1/4を相続することを認められる。

・大宝3年(703)7月5日(甲午) 正五位下。山背守に任命される。

和銅3年紀の記事の薄さ

和銅3年の記事はここで終わりになっています。

4月の記事だけが豊富で、8月と11月と12月の記事はありません。他の月の記事はあっても1つしかないと…。遷都直後にしては記録の薄さが目立ちます。

3ヶ月分も記事にするできごとがなかったとも思えませんし、謎ですね…。

次回の記事

コメント