こんにちは、いづみです♨️

大宝律令の完成が701年ですから、和銅4年(711)年は10周年なんですね。

今回はタイトルにあるように「叱責」するような詔勅が多いです。

大宝律令10年ということで、天皇、朝廷としても思うところがあったのでしょう。

和銅4年(辛亥・西暦711年)現代語訳・解説

詔(律令規定の不徹底と、その不正に警告を発する)

秋 7月1日(甲戌) 次のように詔した。「律令を施行してから年月が久しくなった。しかし纔かに1、2を実施しているのみで、全てを実行できていない。これは良に諸司の怠慢であり、恪勤(怠けずにまじめに勤めること)が存在しないからである。ただいたずらに律令に定める官職の員数に人を充てるのみで、空しく政事を廃れさせている状況である。もし違反を互いに隠蔽して考第(勤務考査)にあずかろうとする者があれば、これを重罪として許すことはない」と。

詔曰。張設律令。年月已久矣。然纔行一二。不能悉行。良由諸司怠慢不存恪勤。遂使名充員數空廢政事。若有違犯而相隱考第者。以重罪之。無有所原。

怒られてますね…

この年は大宝律令の施行から10年目です。にもかかわらず律令の規定はあまり遵守されず徹底されていないようです。新しい制度が上手くいくかどうかは分からず、失敗することも往々にしてあるわけですが、その原因は「諸司の怠慢」であると指摘されました。「律令に定める官職の員数に人を充てるのみ」ということは、その官職に求められるスキルを満たす人材が不足していたということでしょう。

律令は唐の制度を参考・模倣して作られたもので、大宝律令はより日本の国情や習慣に合った形に修正されてはいますが、やはり机上と現実の運用ではギャップがあるものです。10年目にして早くも律令制が挫折したというよりは、移行期の問題点が表出してきたと見る方が適切でしょう。

現場が律令の規定に追いついてないということですね。

はい。同時に律令の規定も、不足を補ったり、不要なものを削ったりなどが行われていきます。すでに慶雲3年(706)2月16日(庚寅)には改正がありました。

3つ子を産んだ母に給付を行う

7月5日(戊寅) 山背国相楽郡の狛部宿禰奈売が一度に3男を産んだため、絁2疋、綿2屯、布4端、稲200束、乳母1人を賜った。

山背國相樂郡狛部宿禰奈賣。一産三男。賜絁二疋。綿二屯。布四端。稻二百束。乳母一人。

双子や三つ子を産んだ家への福祉施策はしばしば見られますが、支給されるものについては差が見受けられます。

たとえば、慶雲4年(707)5月16日(癸丑)条には、3つ子の女児を産んだ家に穀40斛とと乳母1人を支給したとあり、和銅元年(708)3月27日(庚申)条には、3つ子を産んだ家に稲400束と乳母1人を支給したとあります。

今回は明らかにこれまでの例よりも支給が手厚いですね。

朝廷での序列3番目の「宿禰」の姓を持つ氏族ですから、その点で優遇されたのかもしれません。

卒(佐伯大麻呂)

7月9日(壬午) 尾張守従四位下勲四等佐伯宿禰大麻呂(太麻呂とも)が卒した。

尾張國守從四位下勳四等佐伯宿禰大麻呂卒。

勲四等とはなんですか?

勲位といい、軍事上の功績に対する栄典です。一等から十二等まであります。

勲位は授与事例が少なく、佐伯大麻呂の勲四等は個人名の肩書きとして勲位が示された初の例です。

佐伯大麻呂は『日本書紀』には名が見えず、『続日本紀』が初見です。

⭐️続日本紀

慶雲4年(707)10月3日(丁卯) 従四位下 崩御した文武天皇の造御竈司に任じられる。

和銅元年(708)3月13日(丙午) 尾張守に任じられる。

和銅2年(709)9月26日(己卯) 尾張守としての業績を褒められ、同国の田10町と穀200斛、衣1襲を賜る。

佐伯大麻呂がいつ頃勲位を授けられたのか、また授与された理由も不明ですが、推測するに尾張守としての治績が評価されたのではないでしょうか。

和銅2年は北陸地方、出羽(山形)の蝦夷征討があり、交通の要衝である尾張国からも兵の徴発があったことが予想され、そのときの采配が「武功」とされた可能性があります。

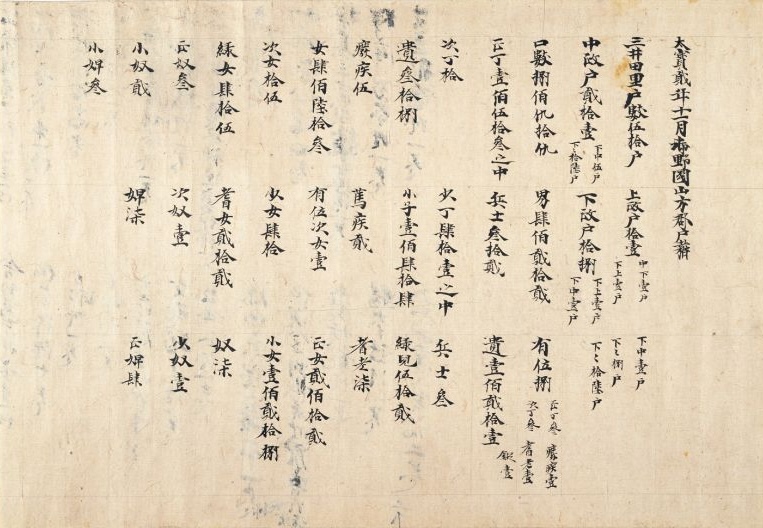

庚寅年籍により賜姓

8月4日(丙午) 酒部君大田、粳麻呂、石隅の3人に庚寅年籍により鴨部の姓を賜った。

酒部君大田。粳麻呂。石隅三人。依庚寅年籍賜鴨部姓。

庚寅年籍は、持統天皇4年(690)にそれまでの様式を改訂した戸籍で、干支が庚寅の年に作られたのでこの名がついています。天智天皇崩御から壬申の乱を経て、天武・持統新体制が発足し、この一環で人民の把握を進めることが庚寅年籍の意義です。

高校の日本史教科書にも出てきますね。

この庚寅年籍を参照したところ、この3人の出自が誤っており、酒部君ではなく鴨部とすることが正しい(氏族の所属の変更)とされたのでしょう。

690年ということはすでに20年以上前に作られた戸籍ですが、このときになってようやく誤りがあることが判明したということですか?

現代にあっても行政のデータが間違ったまま気付かれず放置というケースもありますからね。長期間埋もれていたということもあり得る話だと思います。

日蝕

9月1日(癸酉) 日蝕があった。

日有蝕之。

日蝕についてはこちらをご覧ください。NASAによるとこの時の日蝕は皆既日食とのことですが、観測できたのはアメリカ大陸側であり、日本や唐では観測不可だったようです。

詔(衛士の訓練について)

9月2日(甲戌) 次のように詔した。「およそ衛士は非常時の設け、不虞(予期しない出来事)への備えであるから、必ず勇健にして兵となるに堪える者を用いるべきである。しかし、ことごとくに皆尫弱(ひ弱なこと)であり、武芸に習熟していない。ただいたずらにその名があるのみで国の利となっていない。これでは大事に臨むときに、どうして機要(重大な物事)に堪えられるだろうか。『人に戦い方を教えないことは、その人を見捨てることと同じである』と古来からの伝えにも言うではないか。今後は専ら長官(衛士督)が、勇敢にして武芸に優れた者を簡點(選んで任用すること)し、毎年人員の入れ替えを行うこと」と。

詔曰。凡衛士者。非常之設。不虞之備。必須勇健應堪爲兵。而悉皆尫弱。亦不習武藝。徒有其名而不能爲益。如臨大事何堪機要。傳不云乎。不教人戰是謂棄之。自今以後。専委長官。簡點勇敢便武之人。毎年代易焉。

「人に戦い方を教えないことは、その人を見捨てることと同じである」

いい言葉ですね。「戦い方」というのは武術以外にも、生きていく術や知識とか仕事のやりかたなどでも同じことが言えますから。

これには典拠があり、『論語』に「以不教民戰、是謂棄之(民に教えずして戦わせることは、見捨てることと同じである)」という一文があります。

論語は紀元前3〜4世紀成立ですから、当時からしてすでに1000年以上も前のことです。

本当に遠い遠い古来からの教えなんですね。

勅(兵庫守備の将軍を任命)

9月4日(丙子) 次のように勅した。「このごろ聞く。諸国の役民(役務を課された人民)は造都に疲れ奔亡(逃走すること)する者がなお多く、これを禁じても止むことがないと。今、宮垣は未だ完成せず防守が備わっていないため、仮の軍営を立て、兵庫(武器庫、兵器庫)を禁守(人が立ち入らないようにすること)すべきである。よって、従四位下石上朝臣豊庭、従五位下紀朝臣男人、粟田朝臣必登を将軍に任じる」と。

勅。頃聞。諸國役民。勞於造都奔亡猶多。雖禁不止。今宮垣未成。防守不備。宜權立軍營禁守兵庫。因以從四位下石上朝臣豊庭。從五位下紀朝臣男人。粟田朝臣必登等爲將軍。

平城京造営の過酷さが伝わる記事です。また、穏やかでない内容ですね。

役民が逃走する→平城宮の垣が未完成のまま→逃亡者が宮中や兵庫に侵入し武陵騒乱を起こす。という流れを危惧しているようです。

そのために実際に軍を動かして3人の将軍まで任命していますもんね。

将軍3人ともなると、その規模も大きそうです。

9月2日の衛士の訓練を命じた詔とも深く関わるもので、一連のものと見て良いでしょう。

次回の記事

コメント