こんにちは、みちのくです☀️

今回は大宝元年の年末までの記事をとりあげていきます。

6回目でようやく大宝元年ラストまで来ましたね…!なかなか大変でした。

大宝元年(西暦701年)現代語訳・解説

明法博士、皇親の給与

8月8日(戊申) 明法博士を六道に派遣し【西海道を除く】、新令(大宝令)を講義させた。

遣明法博士於六道。〈除西海道。〉講新令。8月9日(己酉) 皇親(皇族)の、年が満ちた者は、官職に就いているかどうかを問わず、全員に禄(給与)を支給することとした。

皇親年滿者不論官不。皆入賜祿之額。

明法博士は、法律専門の学者です。大宝の時代には臨時の官でしたが、聖武天皇の時代に常置の官職となりました。

法に明るいから明法博士なんですね!

「年が満ちた者」が具体的に何歳なのかは明らかではないですが、これは成人を意味するものとおもわれます。当時は今のように画一的に○歳で成人という定めはありませんでしたが、10歳〜15歳が成人年齢だったようです。

ちなみに皇親とは、天皇の子(親王)から数えて4世代までと律令に規定されています!

皇族はやっぱり貴族以上に優遇されてるみたいですね!

4世代だから、天皇の子・孫・曾孫・玄孫までが皇族か

職についていなくても禄を支給するというのは、皇族の品位を保つための施策と思います。しかし、皇族数が増えると国の経済負担が大きくなるという影響が出てきてしまいます。

災害(大風)、行幸のための行宮造営

8月14日(甲寅) 播磨、淡路、紀伊の3国が次のように言上した。「大風が吹き、潮により田園が損傷しました。」よって、使いを遣わして農桑を巡見し、百姓に状況を問わせた。

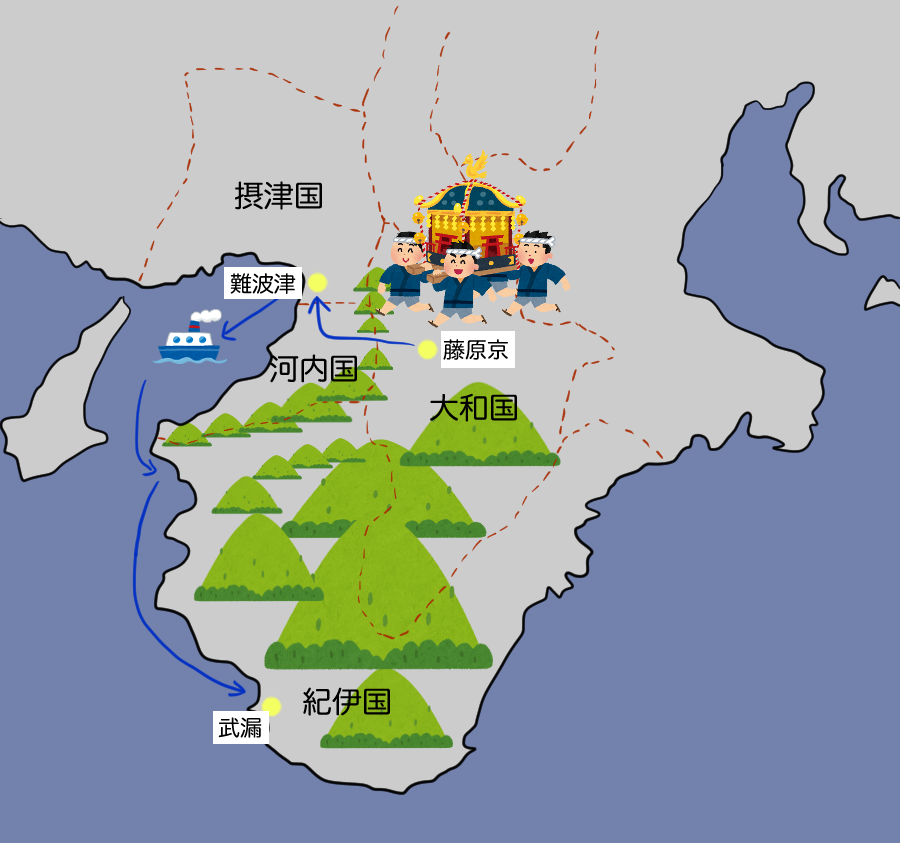

また、使いを河内(大阪府)、摂津(大阪府北部と兵庫県東部)、紀伊(和歌山県)の3国に遣わして行宮(天皇が行幸先で宿泊する仮設の宮)を造営させ、併せて御船38艘を造らせた。あらかじめ水行に備えるためである。播磨。淡路。紀伊三國言。大風潮漲。田園損傷。遣使巡監農桑存問百姓。」又遣使於河内。攝津。紀伊等國。營造行宮。兼造御船卅八艘。豫備水行也。

行宮の造営は、9月に行われる紀伊国行幸のための準備ですね。

造船も行幸のためですか?

ということは海路をとったということですね!

はい、河内国と摂津国に行宮を造っていることからもわかるように、難波津に向かって船で南下して紀伊国に向かうのでしょう。

広範囲の災害(イナゴと大風)

8月21日(辛酉) 参河、遠江、相模、近江、信濃、越前、佐渡、但馬、伯耆、出雲、備前、安芸、周防、長門、紀伊、讃岐、伊予の17国にイナゴと台風の被害があった。百姓の盧舎を壊し、秋稼(収穫)を毀損した。

參河。遠江。相摸。近江。信濃。越前。佐渡。但馬。伯耆。出雲。備前。安藝。周防。長門。紀伊。讃岐。伊豫十七國蝗。大風壊百姓廬舍損秋稼。」

詔(叙位)

(続き)

詔により、従五位下調忌寸老人に正五位を贈った。律令の撰修に貢献したためである。

詔贈從五位下調忌寸老人正五位上。以預撰律令也。

高安城の廃城と衛士の配置

8月26日(丙寅) 高安城を廃した。その舎屋と種々の物は、大倭(大和。奈良県)・河内の2国に移し貯蔵した。

諸国に衛士を徴集させ、衛門府に配置させた。廢高安城。其舍屋雜儲物。移貯于大倭。河内二國。

令諸國加差衛士配衛門府焉。

高安城は天智天皇5年(666年。『日本書紀』は天智天皇6年とする)、主に大陸や朝鮮半島からの侵攻に備え大和の地を防衛するためにつくられました。当時の背景としては、663年に唐・新羅vs百済・日本という構図で戦争をし、これに大敗したという経緯があります(白村江の戦い)。

文武天皇2(698)年8月、同3年(699)9月に高安城を修理したという記事があります。

2年連続修理のすえに廃城。維持が難しくなったのか、

それ以上に維持する必要がなくなったのでしょうか?

山城は文字通り山を利用した自然の要塞ですから、修理に動員する人や物資を運ぶのも大変だったでしょう。それに、唐や新羅ともすでに関係を改善して久しいので、いずみさんの考えるように、そもそも必要がなくなったのかもしれません。

使者に産業を視察させる

9月9日(戊寅) 諸国に使いを派遣して、産業を視察させた。百姓を賑恤(恵みを施すこと)させた。

遣使諸國。巡省産業。賑恤百姓。

これは、タイミング的に行幸で訪れる紀伊国か、経由する河内国で行われたものでしょうか。

文武天皇・持統上皇の紀伊国行幸

9月18日(丁亥) 天皇は紀伊国(和歌山県)に行幸した。

天皇幸紀伊國。冬 10月8日(丁未) 車駕(行幸における天皇の呼称)は武漏の温泉に至った。

車駕至武漏温泉。

藤原京から紀伊国の武漏まで20日の行程、長旅でしたね…!

大和国と紀伊国はお隣ですが、近くて遠そうなイメージです。

8月14日に船を用意していたように、海路をとったものと思いますが、当時はもちろんエンジンはなく人力が主です。1日で進める距離は30km程度だったそうです。まして天皇を乗せて38船の船団での旅程ですから、時間はかかりますよね。

武漏の温泉は、和歌山県南部の西牟婁郡白浜町で、現在でも「牟婁の湯」として入湯可能です。

この温泉は『日本書紀』の斉明天皇紀にも登場します。

斉明天皇の時代ということは、1350年以上もの歴史があるんですね!

はい。斉明天皇3年(657)9月、孝徳天皇の子である有間皇子が牟婁の湯を訪れ、

「あの辺りの景色を少し見ただけで、病がひとりでに消え去ってしまったようです」と斉明天皇に報告したとあります。これを喜んだ天皇もまた、牟婁を訪れたといいます。

天皇、皇族に湯治の実績があったわけですね。

そんなに素晴らしい景色なら私も行ってみたいです!

ところで、『続日本紀』には記載がありませんが、『万葉集』によると、このとき持統上皇も文武天皇の行幸に同行したようです。このとき、宮廷歌人のつくった歌が残されています。

『万葉集』巻第1 雑歌 歌番号:55

あさもよし紀伊人羨しも真土山行き来と見らむ紀伊人羨しも

調首淡海

(現代語訳)

麻裳がすばらしい、あの紀伊の国の人はうらやましい。真土山を行きも帰りもいつでも見ているのだろう。紀伊の人はうらやましい。

真土山は奈良県五條市と和歌山県橋本市の県境にあり、吉野川の北岸にある山です。現在でも、橋本市に「真土」の地名が残っています。

うん…?8月14日条の解説では難波津に向かったと聞きましたが…

吉野川ということは藤原京の南方ですよね。

察しが良いですね…💦

どうやらルートを変更したようで、難波津まで行かず、南西方向に進路を定めて真土山の横を通過するルートにしたみたいです。そこから紀伊国の国府がある現在の和歌山市から船に乗ったものと思われます!

8月14日時点では、どのルートで行幸を行うかは確定していなかったのでしょう。

なんと。でもせっかく河内と摂津につくった行宮が使われなくなったのはもったいないですね。

行幸にかかわる恩賞や税の免除など

10月9日(戊申) 行幸に従った官人と、国司・郡司の位階を進め、並びに衣服を下賜した。及び国内の高齢者に、それぞれ差をつけて稲を賜った。

並びに今年の租・調と、正税の利息の支払いを免除した。武漏郡については、正税の元本分も免除することとした。

罪人を曲赦(特定地域の罪人のみを赦すこと。ここでは武漏郡)した。從官并國郡司等。進階并賜衣衾。及國内高年給稻各有差。勿收當年租調并正税利。唯武漏郡本利並免。曲赦罪人。

正税とは稲によって納める税ですが、国には稲を民間に貸付けて、その利息を徴収する出挙という制度がありました。今回は行幸先の紀伊国の民に対して、その利息の支払いを免除したということです。

特に武漏郡に対しては、利息分のみならず、貸し付けた稲の元本分も全て返済不要としました。

還幸

10月19日(戊午) 車駕は、紀伊国より還った。

車駕自紀伊至。

騎士や担夫の税の免除

10月20日(己未) 行幸に従った諸国の騎士には、今年の調・庸及び担夫には田租を免じた。

免從駕諸國騎士當年調庸及擔夫田租。

大赦

11月4日(壬申) 天下に大赦した。ただし、盗人はこの赦に入れなかった。老人、病人及び僧尼に各自差をつけて物を賜った。

大赦天下。但盜人者不在赦限。老疾及僧尼賜物。各有差。

造大幣司の任命

11月8日(丙子) 初めて造大幣司を任命した。正五位下彌努王・従五位下引田朝臣爾閇を長官とした。

始任造大幣司。以正五位下弥努王。從五位下引田朝臣爾閇爲長官。

造大幣司…貨幣の製造を担当したところでしょうか?

この場合の「幣」は貨幣ではなく、神事に使われる幣帛のことのようです。

幣帛とは、神前にたてまつるお供え物のことです。

律令には規定がないため、具体的にどのような官司なのかは不明です。

長官が2人いるというのも変わってますね。

弾正台に巡察を行わせる

11月9日(丁丑) 弾正台に畿内を巡察させた。

令彈正臺巡察畿内。

弾正台の職掌は、大宝律令の職員令に以下のように規定されています。

職員令

尹(長官)1人。職掌は、風俗(官人の綱紀粛正)を粛め清めて、内外の非違を弾し奏さむ事。

弼(次官)1人、大忠(三等官)1人。職掌は、内外を巡察して、非違を糺し弾さむこと。

この場合の風俗というのは、民衆の生活場面ではなく、あくまで行政や官人に対する綱紀粛正を意味しています。弾正台は一応、太政官の指揮下になく独立しているため、仕組み上は大臣の不正などを奏上できることとなっていますが、実態としてはあまり機能していなかったようです。

太政官処分(罪人の放免方法について)

11月17日(乙酉) 太政官は次のように処分した。「従来、罪を恩赦する日は、例によれば罪人を引率して朝庭に集めさせていたが、今後はこのようなことがあってはならない。赦の令が下ったあとは、所司により罪人を放つこと」と。

太政官處分。承前有恩赦罪之日。例率罪人等。集於朝庭。自今以後。不得更然。赦令已降。令所司放之。

朝庭とは、内裏(天皇の御所)の中にあって儀式などの場として使用される広場です。

罪とはケガレであり、宮廷で最も忌避されるものです。

罪人はケガレを身にまとう者。そういった人を内裏に入れてはならないということですね。

魚袋の見本を賜う

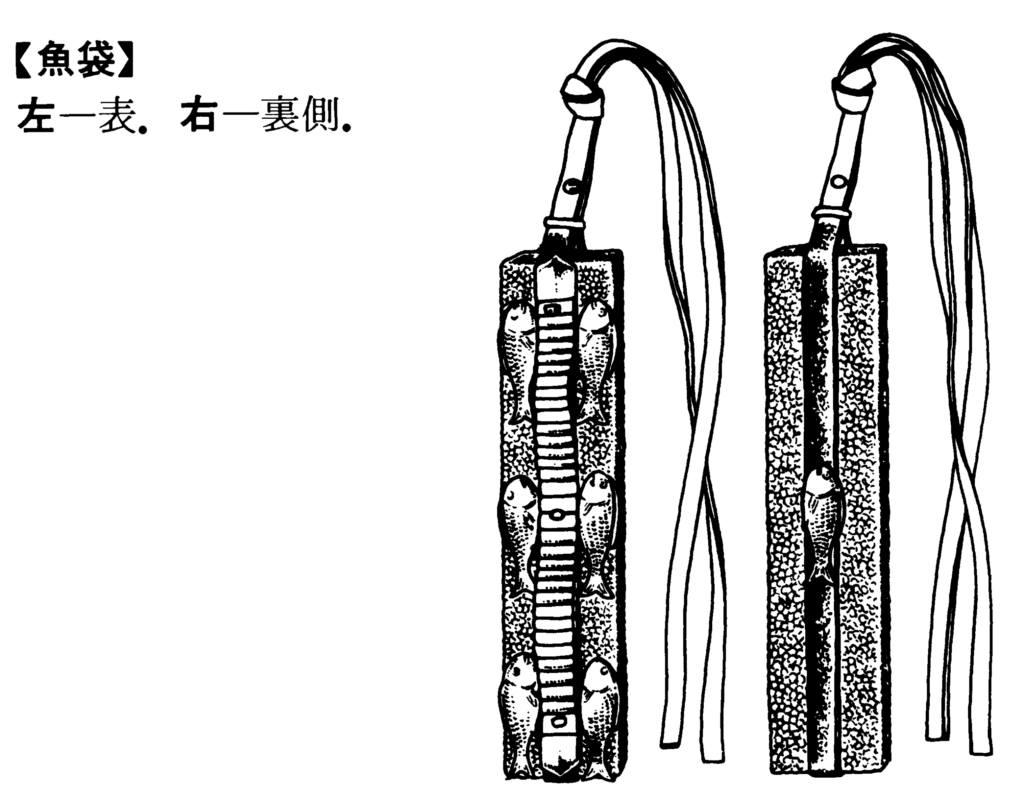

12月10日(戊申) 王卿たちに袋の見本を賜った。

賜諸王卿等袋樣。

袋…何の袋ですか?

高位の官人(ここでは皇族と公卿)が朝廷の儀式や行事のとき、腰ベルトの右側に提げる飾り袋のことで、魚袋(ぎょたい)といいました。

ちょっとイメージしてたのと違いました!袋というよりはケースのようですね。

お魚の飾りがついてるのがかわいいです!🧡

ただし、この魚袋は早くに廃止されてしまいました。

かわいいのに残念

五位以上の妻の服制について

12月15日(癸丑) 次のように制した。「五位以上の者の妻は、夫と同じ服色を身につけてはならない。ただし、朝会の日は、夫の服色以下の色を身につけることを許す」と。

制。五位以上婦不得著夫服色。但朝會之日聽著得色已下。

官人の序列は服の色により区別がつけられるよう決められていました。大宝元年3月21日条において、黒紫、赤紫、緋、緑、縹の順に高位となっています。

薨(大伯内親王)

12月27日(乙丑) 大伯内親王が薨去した。天武天皇の皇女である。

大伯内親王薨。天武天皇之皇女也。

大伯内親王は天武天皇の皇女で、文武天皇から見ると、おばにあたります。「大来」と表記される場合もあります。

史料に残る最初の伊勢の斎王

『日本書紀』によると、天武天皇2年(673年)4月、14歳のときに、伊勢神宮の天照大神に奉仕するため、約1年半にわたり泊瀬斎宮(奈良県桜井市初瀬)で潔斎(身を清め穢れを祓い、神に近づくこと)を行い、翌年10月に伊勢に遣わされました。

伊勢の斎王ですね!

はい、大伯内親王は史実上にみえる最初の斎王(または斎宮)です。

ただし起源としてはもっと古く、『日本書紀』崇神天皇6年、「天皇の居所に祀られていた天照大神を『倭の笠縫邑』に皇女の豊鍬入姫命をつけて祀らせた」とあるのが始めといわれています。

伊勢に下って13年後の朱鳥元年(686年)9月9日、父の天武天皇が崩御。さらに、翌年の持統天皇元年(687年)10月3日、母を同じくする弟の大津皇子が謀反の罪で死を賜ったため、姉の大伯皇女は斎王を辞して京に退下することになりました。近親者が亡くなると斎王はその立場を去らなければならないのです。

「死」は神が最も忌み嫌う「穢れ」だからです。また、この大津皇子の謀反事件は無実であったとするのが通説です。

大伯内親王の万葉歌

大伯内親王と大津皇子きょうだいの間柄を『万葉集』でうかがい知ることができます。

『万葉集』巻第2 相聞歌(歌番号105,106)

大津皇子、竊かに伊勢の神宮に下りて、上り来る時に、大伯皇女の作らす歌二首我が背子を大和へ遣るとさ夜更けて暁露に我が立ち濡れし

ふたり行けど行き過ぎかたき秋山をいかにか君がひとり越ゆらむ

(大意)

大津皇子がひそかに姉のいる伊勢神宮に下って、飛鳥の宮に帰るときに、大伯皇女が作った歌二首

私の親しい弟を、大和へ帰すために見送っていると夜が更けて、夜明けの露で濡れるまで立ちつくしていた

ふたりで行っても通り過ぎるのが大変な秋の山を、どのようにしてあなたが1人で越えているのでしょうか

血のつながった姉と弟、とても仲がよかったんですね♨️

でも、なぜ大津皇子は「竊かに」来なければならなかったのですか?

この歌が詠まれたときの背景を知ると判明します。

大津皇子は、天武天皇の忌中に斎王のもとを訪れたのです。

大津皇子は皇太子ではありませんでしたが、優秀な人物で周囲からの人望も厚かったため、密かに大津を次代の継承者に望む人もいました。そのため、我が子(草壁皇子)を継承者にすることを望む持統天皇(当時は皇后)から大いに警戒されていました。

おそらく大津皇子の行動は監視されていましたよね。そんな中で天皇の忌中にこっそり斎王の姉に会いにいくのは危険な行動ですね…。

万葉集に「竊かに」会いに行っているはずのことがしっかり記録されているわけですからね。

この行いが謀反の罪を着せるための恰好のネタにされてしまったのかもしれません。

そもそもなぜ危険を冒してまで姉に会いに行ったのでしょうか?

もしかしたら、父(天武)が亡くなり、その後の自分の運命を悟ったのでしょうか…。だとしたら切ない。

そして、斎王を辞し伊勢を退下して京に戻る日、大伯内親王は次の歌を詠みました。

万葉集 巻第2 挽歌(歌番号163,164)

大津皇子の薨ぜし後に、大伯皇女、伊勢の斎宮より京に上る時に作らす歌二首神風の伊勢の国にもあらましを何しか来けむ君もあらなくに

見まく欲り我がする君もあらなくに何しか来けむ馬疲るるに

(大意)

大津皇子が薨じたあと、大伯皇女が伊勢の斎宮から京に上るときに作った歌2首

神風が吹くという伊勢の国に居られたら良かったのに、私は何をしに帰ってきたのだろうか。もう君(大津皇子)もいないのに

会いたいと願う君ももういないのに、何をしに来たのだろうか、ただ馬が疲れるだけなのに

弟を失ったどうしようもない悲しみと、今はもう何も残っていないやるせなさが残る…。

京に退下して14年後、大伯内親王はこの世を去りました。

どのようにその後の人生を過ごされたのかは記録がなく不明です。

皇嗣・首皇子(のちの聖武天皇)の誕生

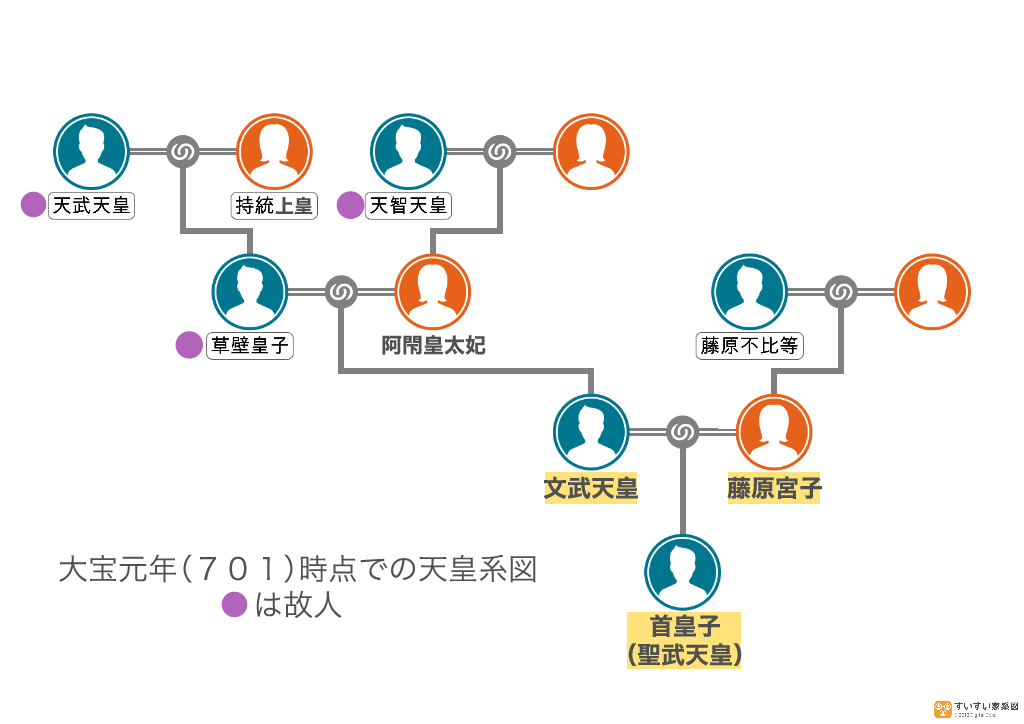

この年、夫人藤原氏(宮子)に皇子(首皇子、のちの聖武天皇)が誕生した。

是年。夫人藤原氏誕皇子也。

ついに文武天皇に皇子が生まれました☀️

首皇子、のちの聖武天皇です。

聖武天皇は全国の国分寺や奈良の東大寺、正倉院宝物などで一般的にも有名ですよね!待ち望まれた皇位継承者の誕生!✨

「この年」なので大宝元年の何月何日に誕生したのかは明らかにされていません。天皇の生まれた日にちの記録がないことには驚きですが、当時の人は生まれた年はともかく、何月何日生まれかというのはあまり重視していなかったのかもしれません。

ここで文武天皇の系図を確認しておきましょう。

持統上皇からみると、聖武天皇は曾孫ですね。

翌年12月、持統上皇は崩御します。

想像ですが、自身の血統を受け継ぐ皇位継承者が誕生し、安息のうちに眠ることとなったのではないでしょうか。

ちなみに、のちに聖武天皇の皇后となる、光明皇后(光明子、藤原安宿媛)もこの年に誕生しました。光明子もまた、藤原宮子と同じく不比等の女子です。

参考書籍など

次回の記事はこちら

コメント