こんにちは、みちのくです☀️

今回は文武天皇のおきさき選定についての記事を解説していきます!

よろしくお願いします♨️

文武天皇元年(丁酉・西暦697年)現代語訳・解説

夫人と妃(嬪?)を定める

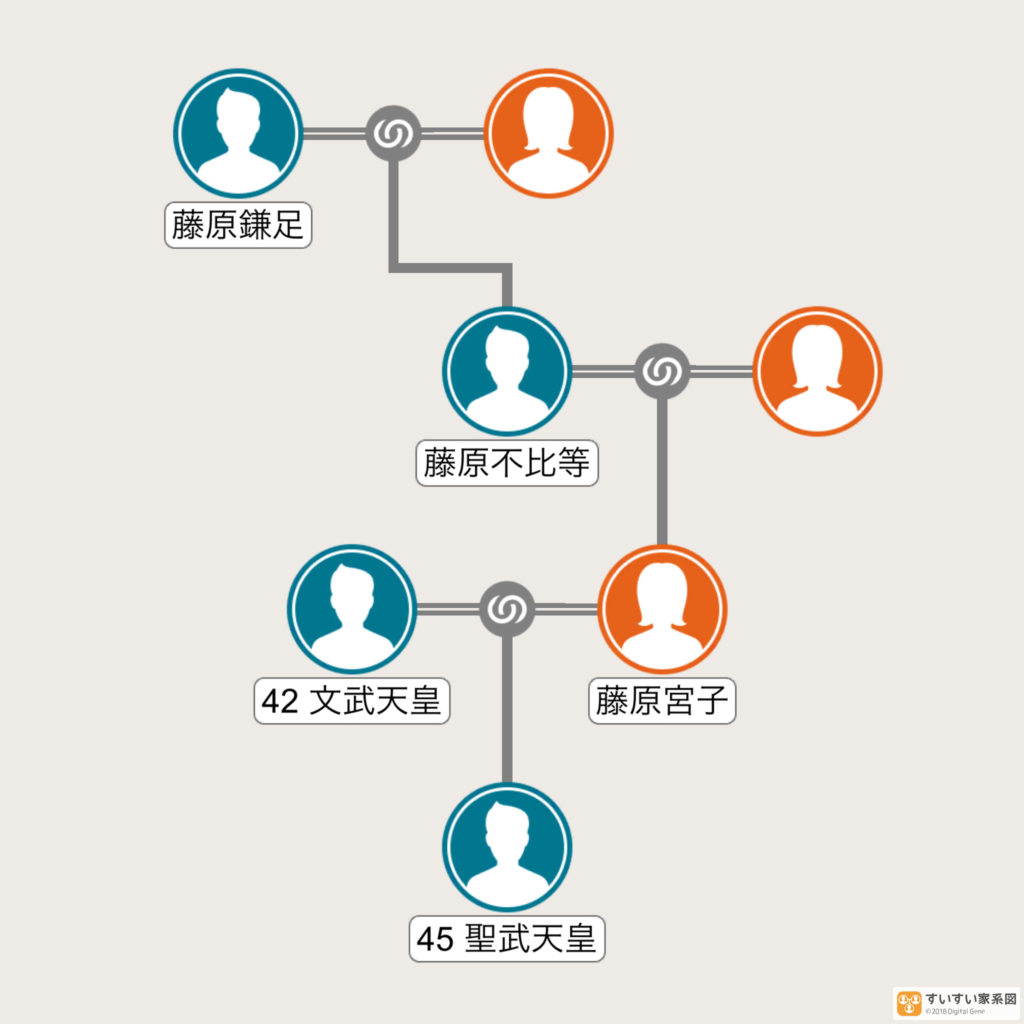

8月20日(癸巳) 藤原朝臣宮子娘【藤原不比等の女子】を夫人と定めた。

紀朝臣竈門娘、石川朝臣刀子娘を妃と定めた。以藤原朝臣宮子娘爲夫人。紀朝臣竃門娘。石川朝臣刀子娘爲妃。

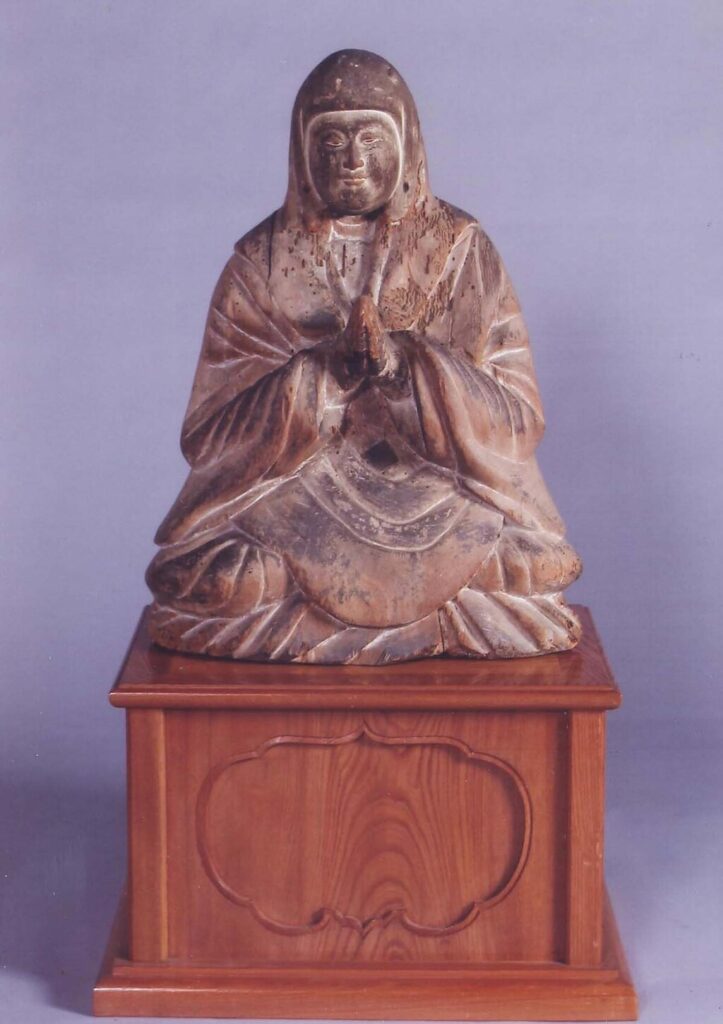

藤原宮子は藤原不比等の娘であり、藤原鎌足の孫です。文武天皇との間に、のちに聖武天皇として即位する首皇子が誕生します。

律令(法典)によると、天皇は複数の配偶者を持つことができ、妻たちには序列が決められていました。以下のように定められています。

律令 巻第2 後宮職員令

1 妃 定員2名。四品以上の内親王。

2 夫人 定員3名。三位以上。

3 嬪 定員4名。五位以上。

キサキの最高位である皇后は律令に書かれていませんが、これを合わせると律令の規定上、天皇は最大で10人の妻を持つことができたのです。

一夫多妻制ここに極まれりといった感じですね!

当時は乳幼児死亡率が高く、出産は命がけでした。

そのため血統を絶やさないためにも、一夫多妻制には合理性があったといえます。

キサキのうち、皇后と妃は、女性皇族しかなることができません。そのため、臣下(藤原氏)の娘である藤原宮子は、この時点では律令の規定に従い夫人(ぶにん)という地位にとどまりました(ただし、のちの聖武天皇の時代に特別な称号が贈られることとなります)。

なお、本文中に「紀朝臣竈門娘、石川朝臣刀子娘を妃と定めた。」とありますが、紀氏と石川氏も同じく臣下ですので、これはおそらく誤りであり、正しくは序列第3の嬪(ひん)ではないかと思われます。

参考書籍など

『宮子姫物語』

藤原宮子生誕伝説が和歌山県御坊市に語られており、当地では「宮子姫の里」として毎年10月に時代行列が行われています。

物語は和歌山県の公式ウェブサイトで読むことができます♨️↓

次回予告

文武天皇元年(697年)8月29日から12月までをとりあげます☀️

↓のバナーから次の記事に飛べます♨️↓

コメント