こんにちは、いずみです♨️前回に引き続き特別企画ということで京都市旧平安京の朱雀大路があった道を歩いていきます!

今回は京都鉄道博物館から千本通りと五条通りの交差点まで歩いてみたよ☀️

前回の記事

2日目 京都鉄道博物館→平清盛公西八条第跡→東西鴻臚館趾

京都鉄道博物館

今、朱雀大路の真上は鉄道になっている区間があり、その部分は歩くことはできません。線路のすぐ北には京都鉄道博物館があり、番外っぽくなりますが今回はここを見学してみました!

扇形車庫の地下に眠る朱雀大路

ここは大正3年(1914)につくられた扇形車庫で、当時活躍していた蒸気機関車が収められ見学することができます。↑の写真で機関車トーマスが乗っているところは転車台といい、車両の向きを変えるための機械です。

そして、転車台の真下を写真の右側(南)から左側(北)に向けて平安京の朱雀大路が通っていました。

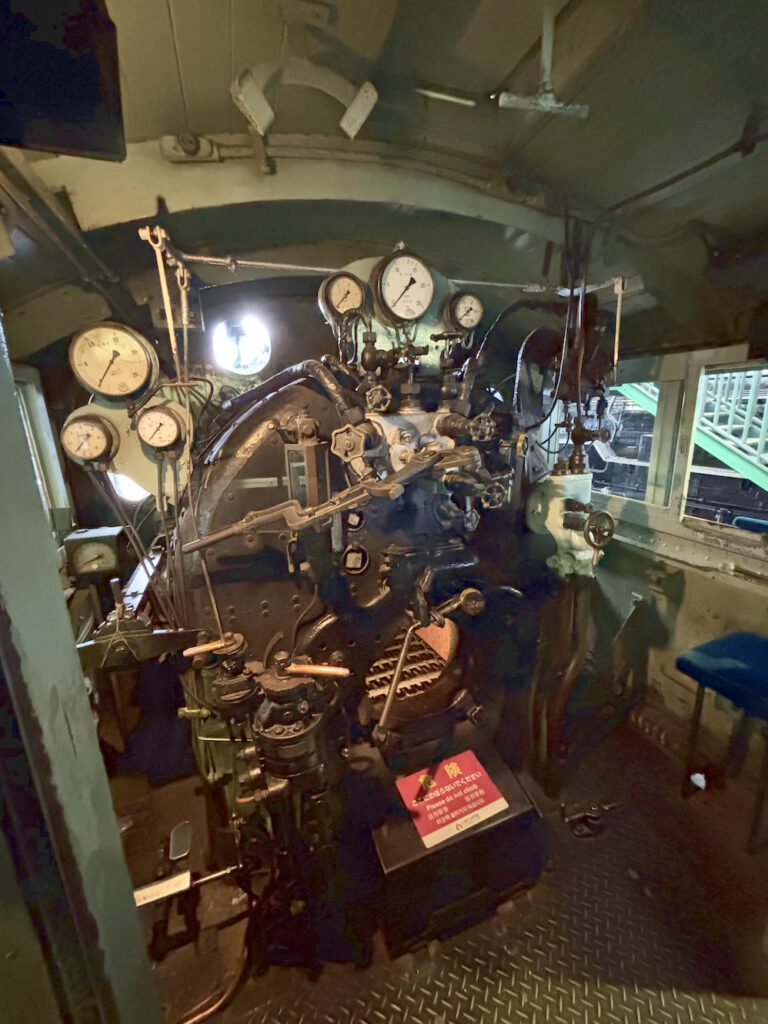

これは昭和天皇の即位礼などで利用されたお召し列車「C51形239号」です。

SLは重厚感と上品さがあって好きです!

遠くに東寺の五重塔が見えます。いにしえの時代はその右側から幅84メートルの朱雀大路がこちらに向かって一直線に延びていました。イメージできますか?

正直難しいです!でも、そういう時代が確かにあったことは知っておきたいです♨️

西八条第跡(平清盛邸)

鉄道博物館の東には梅小路公園があり、平安時代末期この一帯には平清盛の邸宅「西八条第」がありました。

平清盛が最盛期に打ち建てた大邸宅

藤原氏全盛の時代が終わり、保元の乱(保元元年・1156)、平治の乱(平治元年・1159)という京内の2つの乱の結果、源氏を追放することに成功し、後白河上皇とも仲良しになった平氏の棟梁・平清盛。彼は武家でありながら、仁安2年(1167)臣下の最高位である太政大臣に任じられて公・武の両面で頂点を極め、その前年には広大な邸宅を建てており、その跡地がこの西八条第跡です。

★平氏政権が敷かれた当時の情勢について

承安元年(1171)清盛は娘の徳子を高倉天皇に入内させて自ら外戚となり権力を振いました。その手法はかつての藤原氏の摂関政治と全く同じであり、武士でありがなら貴族のような性格も強かったようです。こういった振る舞いは院政を行う上皇との対立を生み、また、平氏一門を国政の重職につけるなどしたため旧勢力(藤原氏、源氏、寺社など)からの反感を大いに買ったため平氏打倒の機運を高まらせていくことになったのでした。

平氏一門で公卿16人、殿上人は30余人もいたそうです。

捨てられた平安京 5ヶ月間の都「福原京」

治承4年(1180)2月、清盛の娘徳子と高倉天皇との間に生まれた皇太子言仁親王が即位(安徳天皇)し、6月に摂津国の福原に遷都が行われました。福原には清盛が日宋貿易を行っていた港「大輪田泊」があり、ここを国際貿易都市にしようとする構想がありました。

また、この時には源氏が以仁王(後白河上皇の皇子)を奉じて挙兵するなど、武力衝突も発生し世に言う「源平の争乱」が始まっていました。

かねてから対立していた旧勢力との決別をはかるという意図もあり、遷都は突然に行われました。清盛の強権っぷりがうかがえます。

平安京に都が定められてからおよそ400年、平安京は捨てられたのですね。

ということは、清盛は西八条第もろとも京都を捨てて去ったということ…

敵対勢力だけでなく、平氏一門でも遷都に反対する者は多かったようです。

そういう意味では平安京は都として磐石の存在であったことも分かります。

福原京があったのはこの辺り

清盛の死 2度も燃えた西八条第

福原への遷都を行った清盛でしたが、当然のように周囲からの猛反対に遭い、結局5ヶ月ほどで京都に戻ってきました。失意の清盛は福原から戻ってきた4ヶ月後の治承5年(1181)閏2月に死去。そのわずか2日後に西八条第は炎上します。

『平家物語』巻6

玉を磨き、金銀をちりばめて作られた西八条殿が其の夜、突然に焼けた。出火の原因ははっきりとは分からないが、放火であると噂する声が聞こえた。

タイミング的に私も放火だと思います…

この不穏すぎる状況のなか西八条第は再建されるのですが、その後再び焼けてしまうのです。

棟梁の清盛を失い、同時に畿内と西国で発生した飢饉もあり弱体化した平氏一門は、北陸での源義仲との合戦で総崩れとなり、安徳天皇を奉じて再び平安京を放棄し西国へ逃れました(平家の都落ち)。

九条兼実の日記『玉葉』によると、このときに西八条第は平氏の手により自ら火が放たれ全焼したことが記されています。

せっかく建て直したのにもったいないですね

金銀をちりばめてつくられた西八条第…一度見てみたかったです。

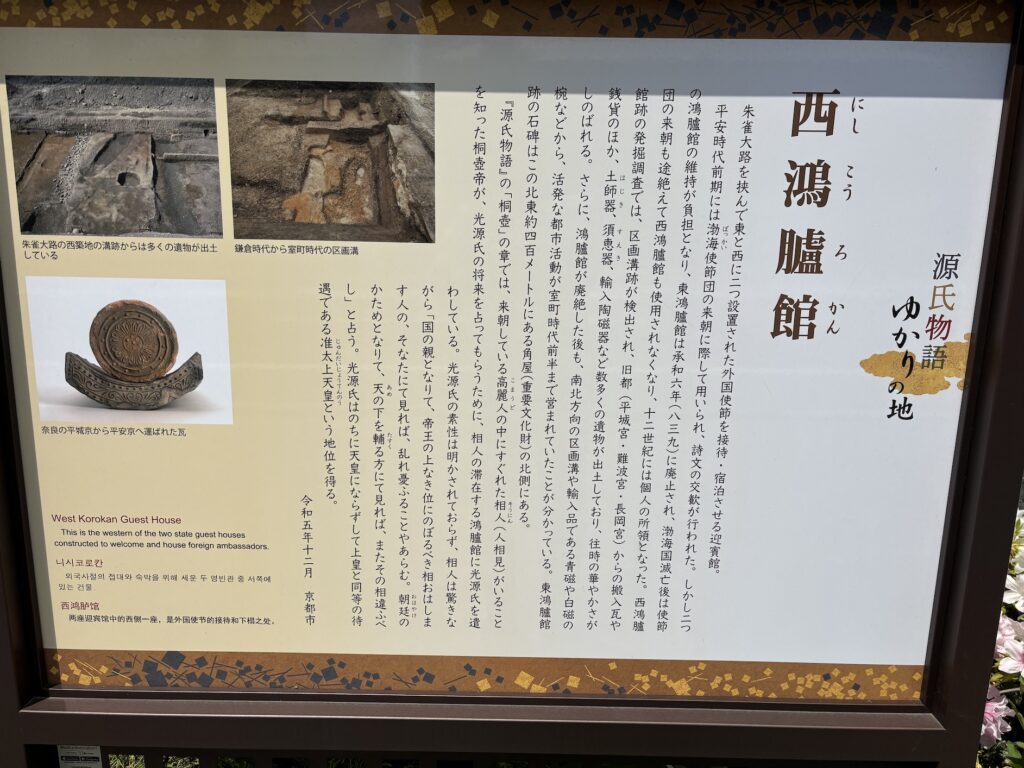

西鴻臚館趾

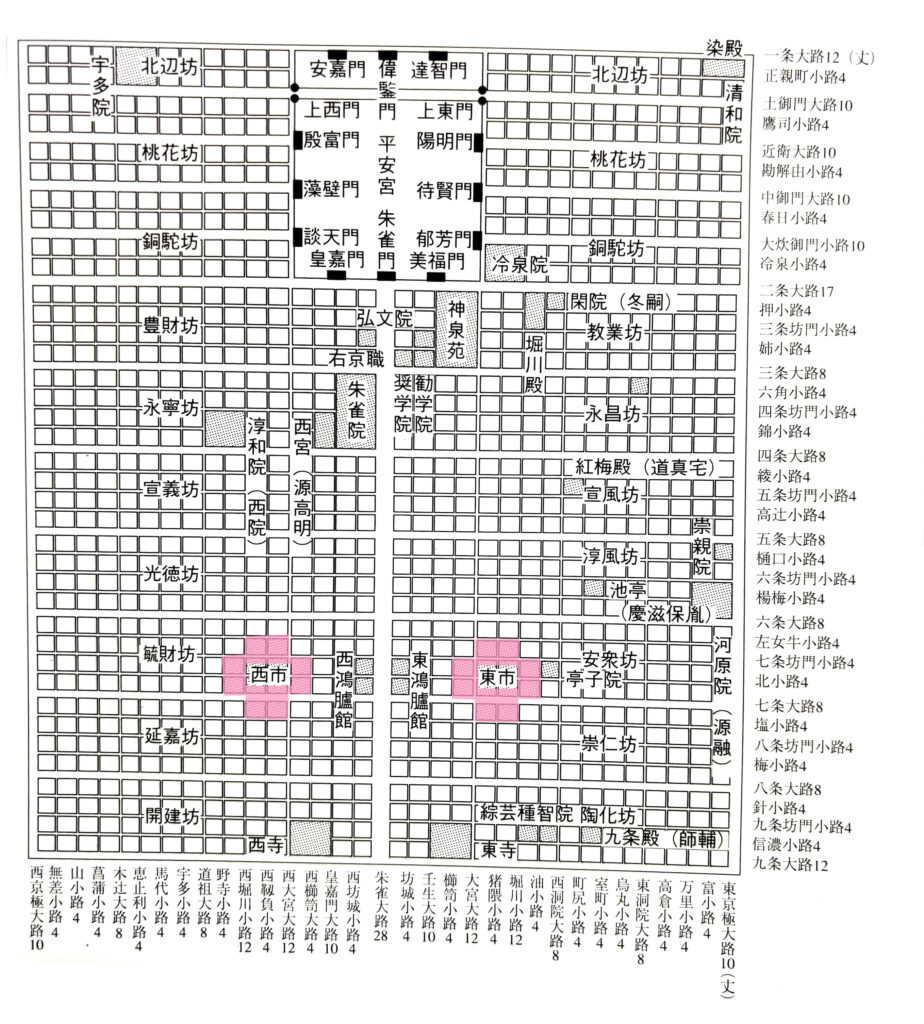

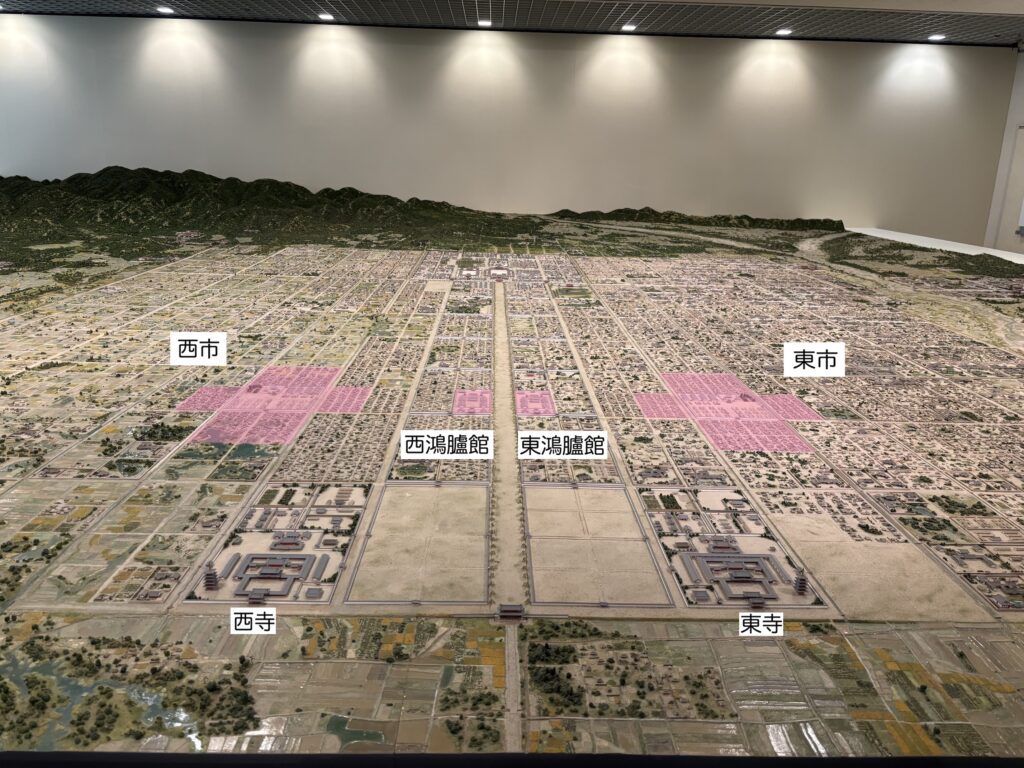

西八条第跡のある梅小路公園の次は、七条通りを隔てた通り沿いにある鴻臚館趾を目指します。鴻臚館は外国使節を受け入れる迎賓館です。左京右京それぞれ対称の位置に建設され、左京が東鴻臚館、右京が西鴻臚館とされました。

跡地が3つ星ホテルということは外国人宿泊者も多いでしょう。ある意味現代の鴻臚館かもしれません!

それはさすがに無理があるような…

外交使節を受け入れる迎賓館ということですが、想定されていた国は渤海国です。渤海は新羅と接しており、満州地域から今のロシアの沿海州までを勢力範囲としていた国です。

『続日本後紀』には以下の記載があります。

承和9年(842)3月27日(壬戌) 渤海使賀福延らが河陽(山崎。現在の大山崎町)を出発し、京に入った。(中略)本日夕方、鴻臚館に入り、必要な食料と物品を給した。

3月28日(癸亥) 太政官が右大史正六位上蕃良朝臣豊持を鴻臚館に遣わし、渤海使らを慰労した。

3月29日(甲子) 侍従正五位下藤原朝臣春津を鴻臚館に遣わし、天皇の勅を渤海使らに宣した。(以下略)

手厚くもてなされているように感じますね。

渤海使は平安京の南の山崎から来たということは、羅城門を通ってきたんですね!

この時代に外国使節というと渤海国くらいですから、実質羅城門も鴻臚館も渤海使専用の施設になっていたかもしれません。

渤海国は西暦926年に異民族により滅ぼされたため、日本との国交もなくなりました。よって鴻臚館も無用のものとなってしまい、維持ができずいつしか廃絶してしまいました。

こればかりは仕方のないことですけど、もともと渤海国のためだけに施設を維持するのも負担に見合ってない感じもします。

千本通り 其の2

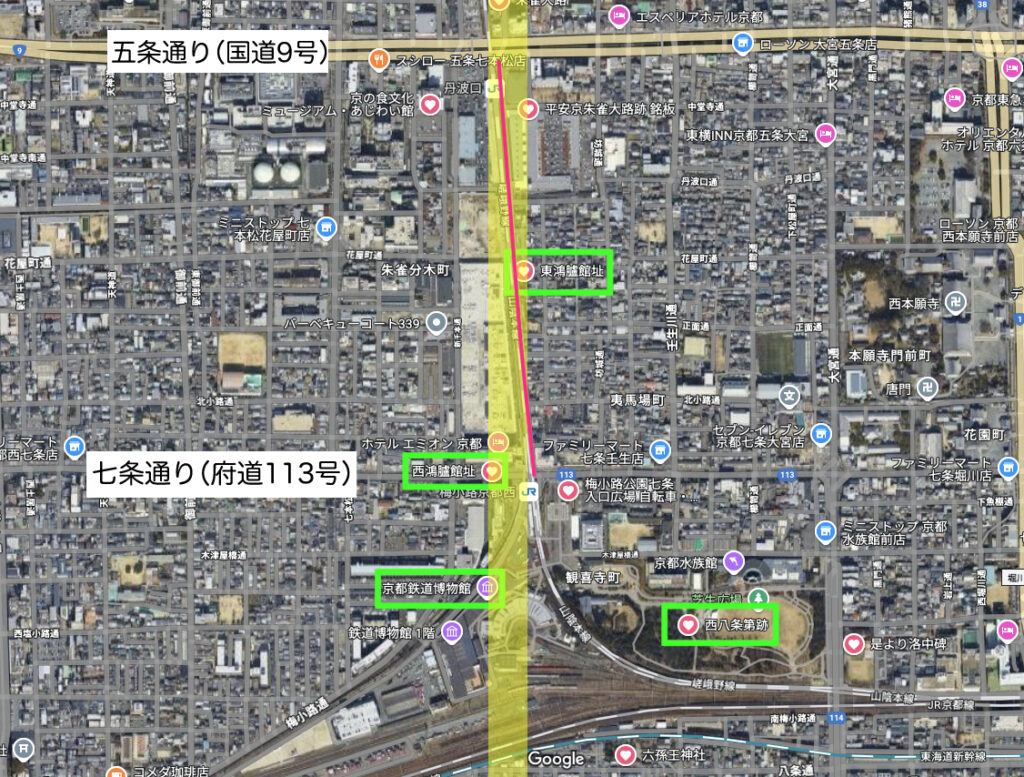

朱雀大路の今 七条通りから五条通りまでの区間

ここから再び旧朱雀大路の「千本通り」を北進します。

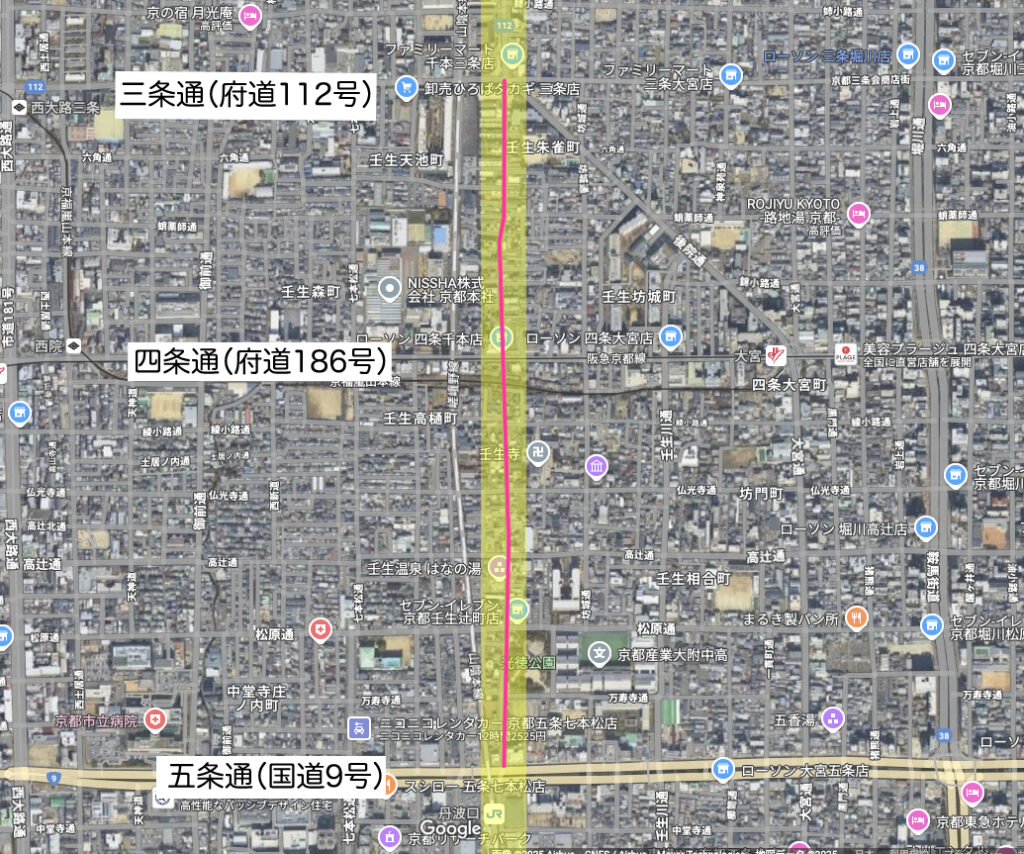

↓の写真の、ピンクの線が千本通りです☀️

千本通りと朱雀大路、重ねると本当に道幅が違いすぎてびっくりします。

道幅は広い箇所で7メートル程度で、センターラインが標示されている区間を除き、北から南方向への一方通行となっています。通りの左手にはJR嵯峨野線と山陰本線があり、ある意味この鉄道が現代に残る真の朱雀大路と言えるのかもしれません。

鉄道も含めれば立派な「大路」ですね!

この辺りは朱雀北の口町、朱雀内畑町など「朱雀」を地名に持つ地区が多いです。

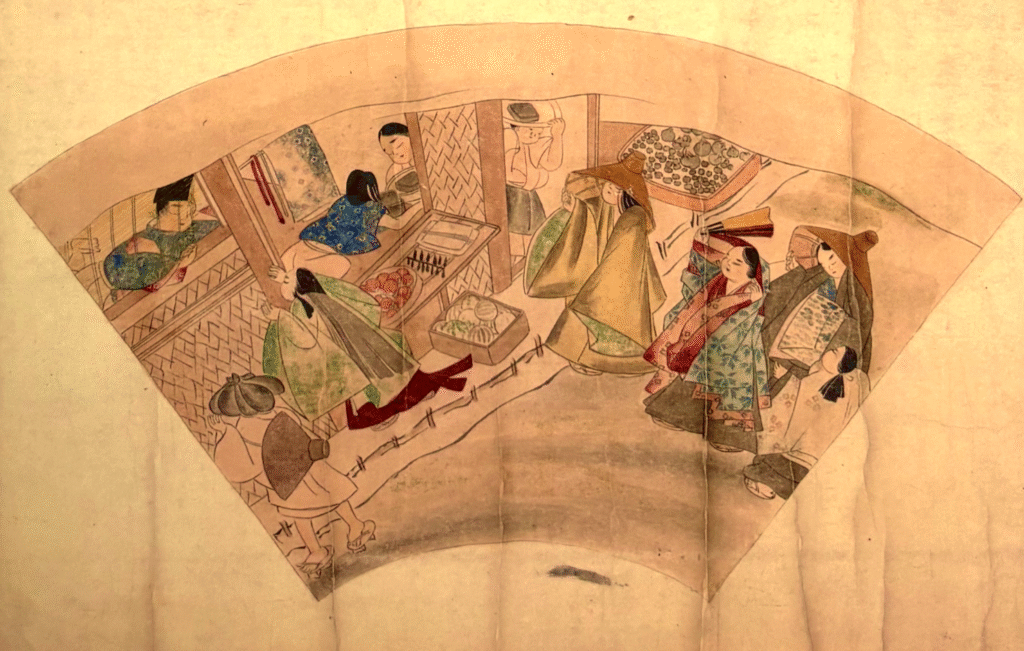

東西の市

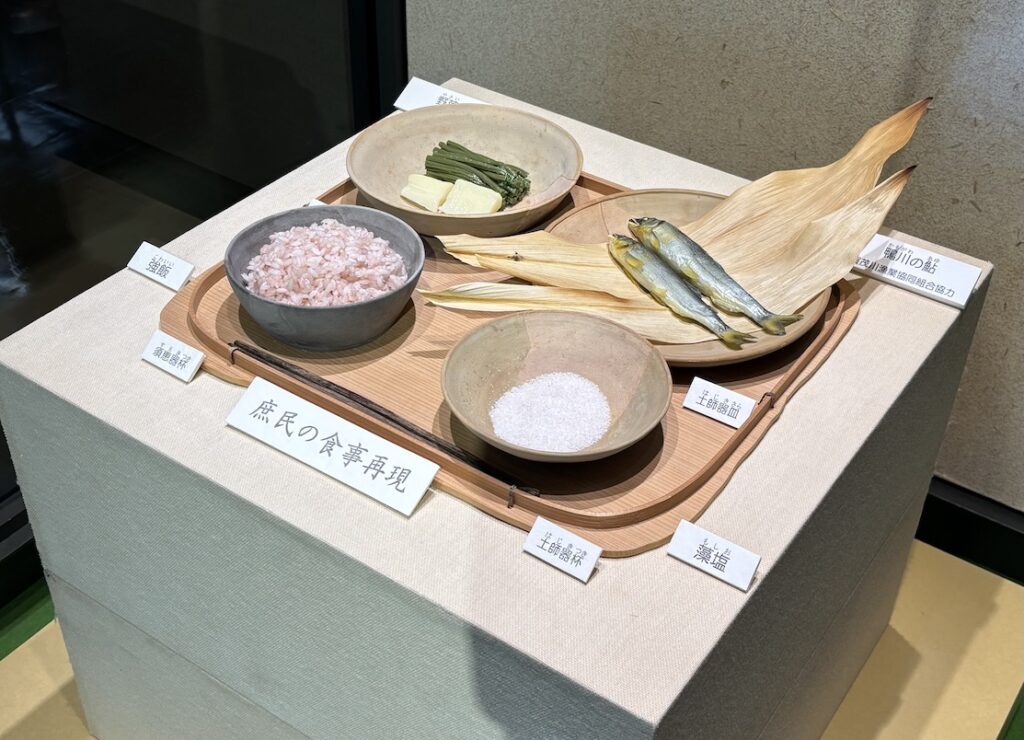

また、朱雀大路が機能していた時代、平安京のこのあたりには市場がありました。京の南北の付近に設置することで市民の利便性を図ったのでしょう。品目としては、時期やその時代にもよりますが、土器、染め物、綿、布、糸、針、牛、馬、糖、味噌、米、麦、塩、生魚、油、薬、太刀、弓矢、墨、筆などが売られていたようです。

市もまた左京・右京にそれぞれ対称の位置に置かれ、平安京遷都直後は月の前半に東の市、後半に西の市が開かれていたようです。今この辺りの地区には京都中央卸売市場があり、ここにも不思議と共通する点がありますね。

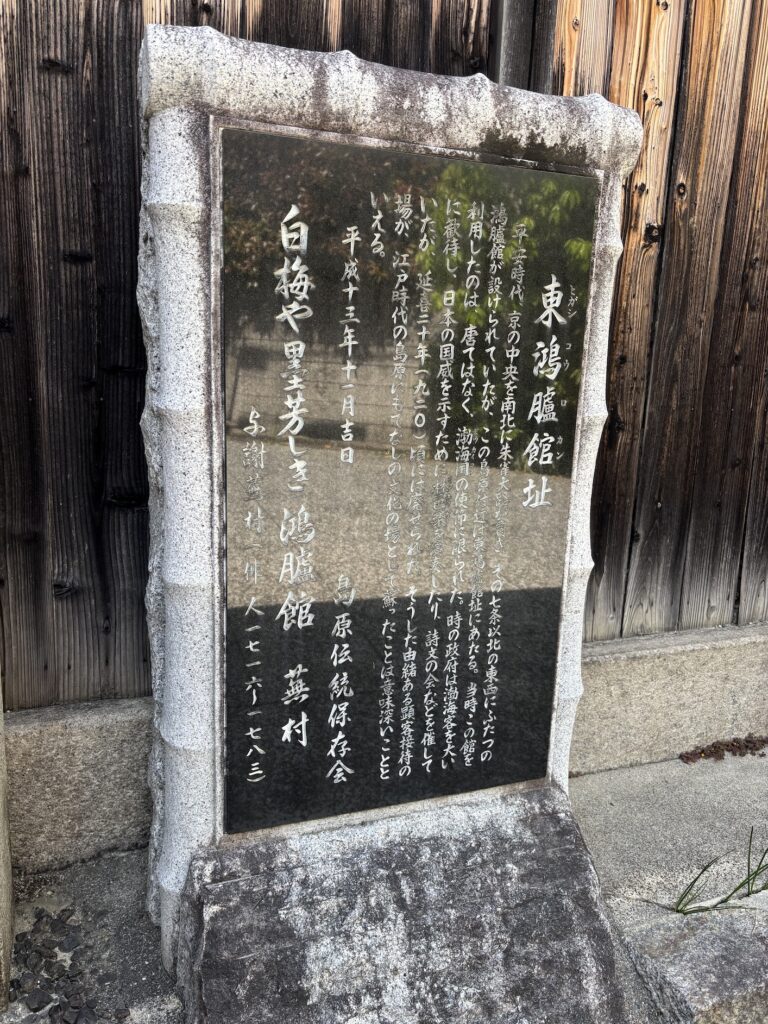

東鴻臚館趾

今回の千本通り北上は五条通り(国道9号線)の交差点までにして、再び南下。東鴻臚館趾周辺を歩きます。

西鴻臚館趾は京都市の案内板でしたが、東鴻臚館趾は島原伝統保存会というところが設置しているようです。ここ島原地区は江戸時代を通して花街(遊女屋、芸者屋などの集まっている所)として栄え、和歌・俳諧・茶の湯や舞踊などの遊芸文化の場として栄えたとのこと。

解説板の蕪村さんの歌には鴻臚館の文字が。華やかな花街には目を向けず、跡形もなくなったかつての鴻臚館を歌うとはさすがの感性です♨️

どこ目線なんですか…

とはいえ、このあたりが鴻臚館だったことを知る人って当時どれだけいたんですかね?

次回Day.3は

今回の朱雀大路探索はここまで!

次回は、五条通りから三条通り交差点までの区間を探索したいと思います♨️

コメント