こんにちは、いづみです♨️

今回は元明天皇として初の行幸が行われますね。

これは単なる静養ではなく、純然たる視察のための「国見」といえます☀️

新都として相応しい地であるかどうか、天皇自身の目で確かめることは重要なことですね。

和銅元年(戊申・西暦708年)現代語訳・解説

和同開珎銅銭の施行開始

8月10日(己巳) 初めて銅銭を行う。

始行銅錢。

銅銭を「行う」というのは流通を開始させたということでしょう。ところで銀銭の方は施行の記事が見当たりませんがどうしたのでしょうか…?

兵部省などに史生を増員

8月21日(庚辰) 兵部省に更に史生(下級書記官)6名を増員した。前回と合わせて16名である。左右の京職にはそれぞれ6名、主計寮には4名を増員した。前回と合わせて10名である。

兵部省更加史生六員。通前十六人。左右京職各六員。主計寮四員。通前十人。

史生は公文書の処理を行う書記官です。律令制は文書主義なので制度開始以後、さまざまな役所が設置され、多様な行政の文書を扱うようになった日本には実務を行う史生の存在が不可欠でした。律令には史生の定員が規定されていますが、当初想定されていたよりも膨大な数の書類が出たため増員をやむなくされたということでしょうか。

★律令に規定された史生の定員

兵部省 10名

左右京職 規定なし

主計寮 6名

左右京職には史生の規定がありませんでしたが、今回の6名の増員で合計10名になったということは、もともとの史生の人数は4名だったことが分かります。左京職は藤原京の左京(右京職は右京)の行政全般を担う重要な官司なのでもとの人数が4名というのは明らかに少ないですね。

なお、「前回と合わせて」ということなので以前にも増員があったようですが、その前回の増員の記事はありません。

袖や襟についての服制を定める

閏8月7日(丙申) 次のように制定した。「今後は、衣の褾(袖口)の広さは8寸以上1尺以下とする。着用する人の大小に従って衣服をつくること。また、衣の領は他の素材からつぎ足して作ってもよい。ただし、褾を小さくしたり、領を細くしたり狭くしたりすることはできない」と。

制。自今以後。衣褾口闊。八寸已上一尺已下。隨人大小爲之。又衣領得接作。但不得褾口窄小。衣領細狹。

服制が定められました。しかし、単に「衣」とあるだけで礼服なのか朝服なのか、制服なのか、官人の服なのか、武官なのか文官なのか、庶民の服なのか、男女どちらの服なのかは不明です。

1寸は当時の規格で2.96cmであることが平城宮から出土した物差しで明らかになっているため、8寸は23.68cmとなり、1尺は1寸の10倍ですので29.60cm。よって、袖口の広さとしてはかなりゆったりしたサイズ感ですね。

薨去(高向麻呂)

閏8月8日(丁酉) 摂津大夫(摂津国の国守)従三位高向朝臣麻呂が薨じた。麻呂は難波朝廷(孝徳天皇の難波における朝廷)の刑部尚書・大花上(孝徳天皇の時代の冠位)国忍の子である。

攝津大夫從三位高向朝臣麻呂薨。難波朝廷刑部尚書大花上國忍之子也。

亡くなった本人よりも父親の情報の方が多いですね。父がどんな人物なのかが本人の評価に大きく関わってくる時代というわけですね。

『日本書紀』の記述 父、高向国押編

『書紀』では高向国忍は「国押」と表記されていますので、以下は『書紀』の表記に従います。

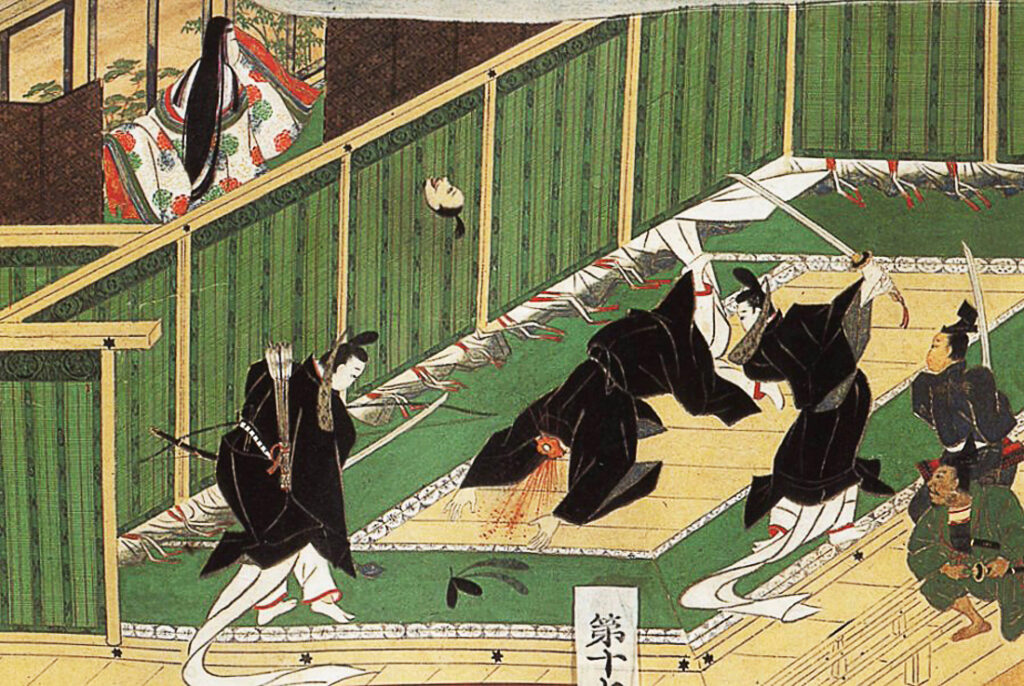

山背大兄王の追討を命じられる

皇極天皇2年(644)11月1日(丙子)、麻呂の父である高向臣国押は、蘇我入鹿たちにより斑鳩宮を焼かれ、そこから逃れた山背大兄王(聖徳太子の王子)の追討を命じられました。この命令に国押は「私は天皇の宮をお守りしていますので、外に出ることはできません」と答えたとあります。

入鹿の命令を拒絶して山背大兄王の命をお守りしたのですね♡

このときの拒絶の意思が積極的だったのか、消極的だったのかは分かりませんが、高向氏は蘇我氏と同祖であり、立ち位置的には蘇我氏に従っていました。

高向朝臣は『新撰姓氏録』によると祖は武内宿禰(第8代孝元天皇の3世孫で、古代の伝説的な官吏)であり、蘇我氏と同祖です。

乙巳の変で中大兄皇子率いる官軍の手から逃走する

皇極天皇3年(645)6月12日(戊申)、天皇の御前で、中大兄皇子と中臣鎌足たちにより誅殺された蘇我入鹿。皇族と群臣たちがことごとく中大兄皇子に従う中、国押は蘇我氏の配下にあり、入鹿の父である蘇我蝦夷を守るべき立場にありました。しかし、国押は官軍から「天地開闢(世界の始まり)以来、この国は君臣の別(君主と臣下の弁別)が定まっている」ことを説かれ、抵抗を諦め剣と弓を捨てて逃げ去って行きました。

この翌日、蘇我蝦夷は自邸に火を放って自害し蘇我氏の宗家は滅亡しました。

「大化の改新」の始まりとして小学校の歴史の授業で習った記憶があります!

ところで国押さんは一体どこに行ってしまったのでしょう…?

『日本書紀』における麻呂の父、国押の記述はここで終わっています。『続日本紀』には事績は記されていませんが、刑部尚書(大宝令における刑部卿?)という官職に就いており、「大花上」という冠位は大宝令において四位に相当する位ですので、好待遇といえるでしょう。

『日本書紀』の記述 高向麻呂編

天武天皇10年(681)12月29日(癸巳)に、高向臣麻呂は小錦下(従五位下相当)の冠位を授けられました。

同13年(684)4月20日(辛未)に遣新羅大使として新羅に派遣されました(翌年5月16日に帰国)。

同年11月1日(戊申)、他の51氏族と共に朝臣の姓を授けられました(高向臣→高向朝臣に改姓)。

お父様の国押さんと違って個人的なエピソードはあまりないようですね。

でも遣新羅大使に任命されるなど朝廷において重要な役割を担っています。

高向麻呂 『続日本紀』の記述

大宝2年(702)5月21日(丁亥)条において、従四位上として国政に「参議しめた」とあり、国史上初めて参議に任命されました。

慶雲2年(705)4月22日(辛未)条において正四位下として参議から中納言に昇格しています。

和銅元年(708)正月11日(乙巳) 従三位に昇叙されました。

同年3月13日(丙午) 摂津大夫に任じられました(中納言を解任された可能性あり)。

最終的に従三位にまで昇格し、その死にあたっては貴人が亡くなることを意味する「薨」の字が与えられました。

任官(治部卿、左京大夫、摂津大夫)

9月4日(壬戌) 従四位下安八王を治部卿(治部省の長官)に任じた。

従四位下息長真人老を左京大夫(左京職の長官)に任じた。

正五位上大神朝臣安麻呂を摂津大夫(摂津職の長官)に任じた。以從四位下安八万王爲治部卿。

從四位下息長眞人老爲左京大夫。

正五位上大神朝臣安麻呂爲攝津大夫。

治部卿は5月30日に亡くなった美努王の後任です。

左京大夫は、3月13日から任じられていた布勢耳麻呂の後任です。

摂津大夫は閏8月8日(ひとつ↑の記事を参照)に亡くなった高向麻呂の後任です。

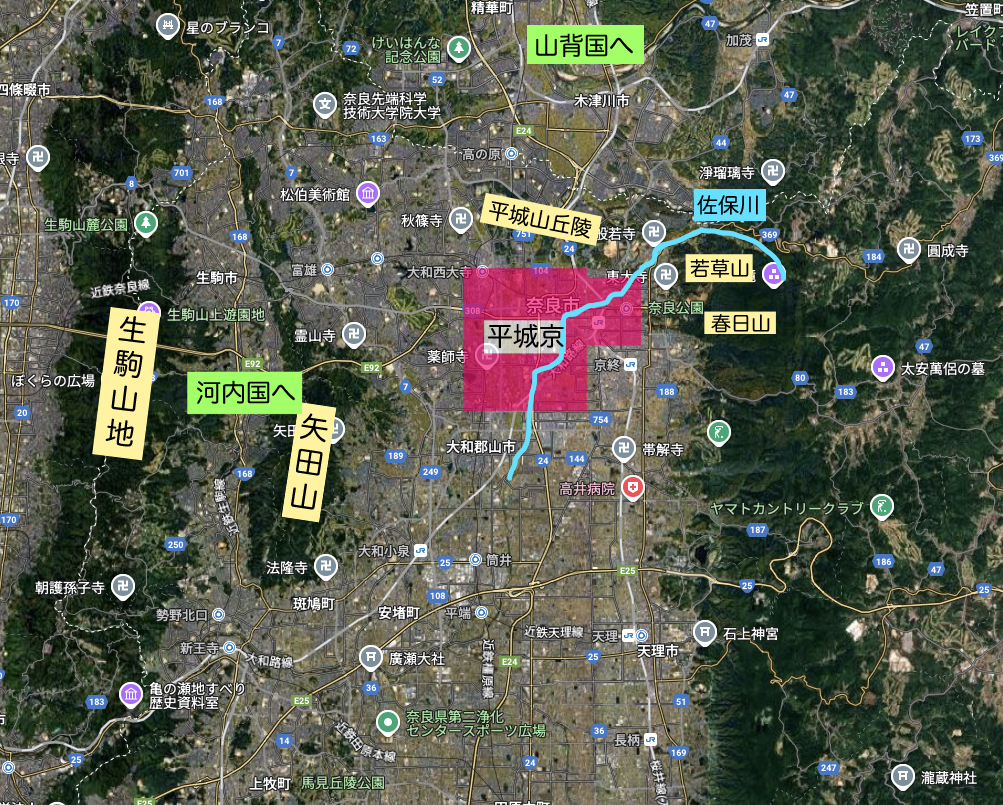

菅原に行幸

9月14日(壬申) 菅原に行幸した。

行幸菅原。

菅原は平城京が造営された一帯の地名です。元明天皇はこの日から次の記事の20日までの7日間、菅原の地に滞在され、平城京の造営予定地を視察されたのでしょう。

今でも奈良市菅原町として地名が残りますが、当時はもっと広い範囲を指していたようです。町内には菅原天満宮があり、菅原道真公の祖神が祀られています。

道真公の出身地ではありませんが、菅原氏の本籍地がこの地なのです。

菅原氏はもとは土師氏といい、埴輪をつくることを生業とした氏族でした。

平城京の地を視察

9月20日(戊寅) 平城を巡幸しその地形を見給われた。

巡幸平城。觀其地形。

この年の2月15日に発せられた平城京遷都の詔にもあるように、平城の地は「四禽の図に叶い、三山が鎮めを作す」とされています。「巡幸」とありますので、元明天皇はみずから平城京予定地の立地を巡り見て、視察されたのでしょう。

3月13日には造宮省という専門の官司も設置され、すでに工事は始められているはず。実際に遷都が行われるのはおよそ1年半後の和銅3年(710)3月10日のこと。

元明天皇はどのようなお気持ちで新都の地を拝見されたのでしょうか?

9月20日ですから今の暦で11月頭くらいですね。涼しい気候ですし、良い視察になりましたか…

病や悪臭や盗賊のはびこる藤原京を捨てて新天地に行くわけですから、ウキウキ感よりも急ぎとか焦りの方が強かったかもしれませんね。唐の長安城にならった大都市事業なのに、1年半後にはもう遷都ですから。

そう考えるとかなりの急ピッチですね

岡田離宮に行幸

9月22日(庚辰) 山背国相楽郡(京都府南端部)の岡田離宮に行幸した。通過した国の国司の目(国司の第4等官)以上に袴と袍それぞれ1領を、行宮(天皇の旅先につくられる仮の宮)を造営した郡司にそれぞれ差を設けて禄を下賜した。並びに、百姓の調を免除した。特に、賀茂と久仁の2里には、戸を対象に稲30束を賜った。

行幸山背國相樂郡岡田離宮。賜行所經國司目以上袍袴各一領。造行宮郡司祿各有差。并免百姓調。特給賀茂。久仁二里戸稻卅束。

岡田離宮の故地は、木津川市公式サイトによると、岡田鴨神社とのことです。記事には「賀茂」と「久仁」という2つの地名が登場し、岡田鴨神社から木津川を挟んだ北西には加茂町という地名と恭仁宮跡地があります。平城京から見ると、北東の山の中に位置しています。

賀茂、加茂、鴨と少々ややこしいですが全部同じところを指しているんですね。

京都でも賀茂川や鴨川と言ったりしますよね。

久仁の地にはのちの聖武天皇の時代には恭仁宮が建てられ、平城京を捨てて遷都が行われます。このことからも久仁の地もまた都の候補地になり得た重要な地であったことが分かります。

そこに離宮があることがすでに重要な地を意味しているとも言えますよね。

京都には現在も相楽郡がありますが、岡田離宮のあったところは今では相楽郡から外れて木津川市の一部になっています。

今では相楽郡は「そうらく」と読みますが当時は「さがらか」といいました。

「楽」の字はもともとは「らか」と読んだということですね。そういえば、相楽(さがら)という苗字の人がいますが、なぜか「か」の字が抜けちゃってます。こういう発音の変化は面白いですね。

春日離宮に行幸

9月27日(乙酉) (天皇の行幸は)春日離宮に到った。大倭国添上郡(奈良市東部。平城京の東側から東大寺周辺地域)と添下郡(同市西部。平城京の西側一帯)の2郡は、今年の調を免除することとした。

至春日離宮。大倭國添上下二郡勿出今年調。

奈良で「春日」といえば奈良公園南にある春日大社が思い浮かびます。春日離宮はまさに春日大社と同じく今の奈良市東部にあった添上郡の地名の「春日」に由来しますが、同社の創建は神護景雲2年(768)のことなので、このときにはまだ存在しません。

また、春日離宮の故地は春日大社ではなく、現在の奈良豆比古神社であるという説が有力です。

奈良豆比古神社の由緒によると、同社は奈良時代後期の宝亀2年(771)に春日離宮の地に創建されたとあります。

9月22日の岡田離宮からの導線を見ても、この地を春日離宮とするのは合理的だと思います♨️

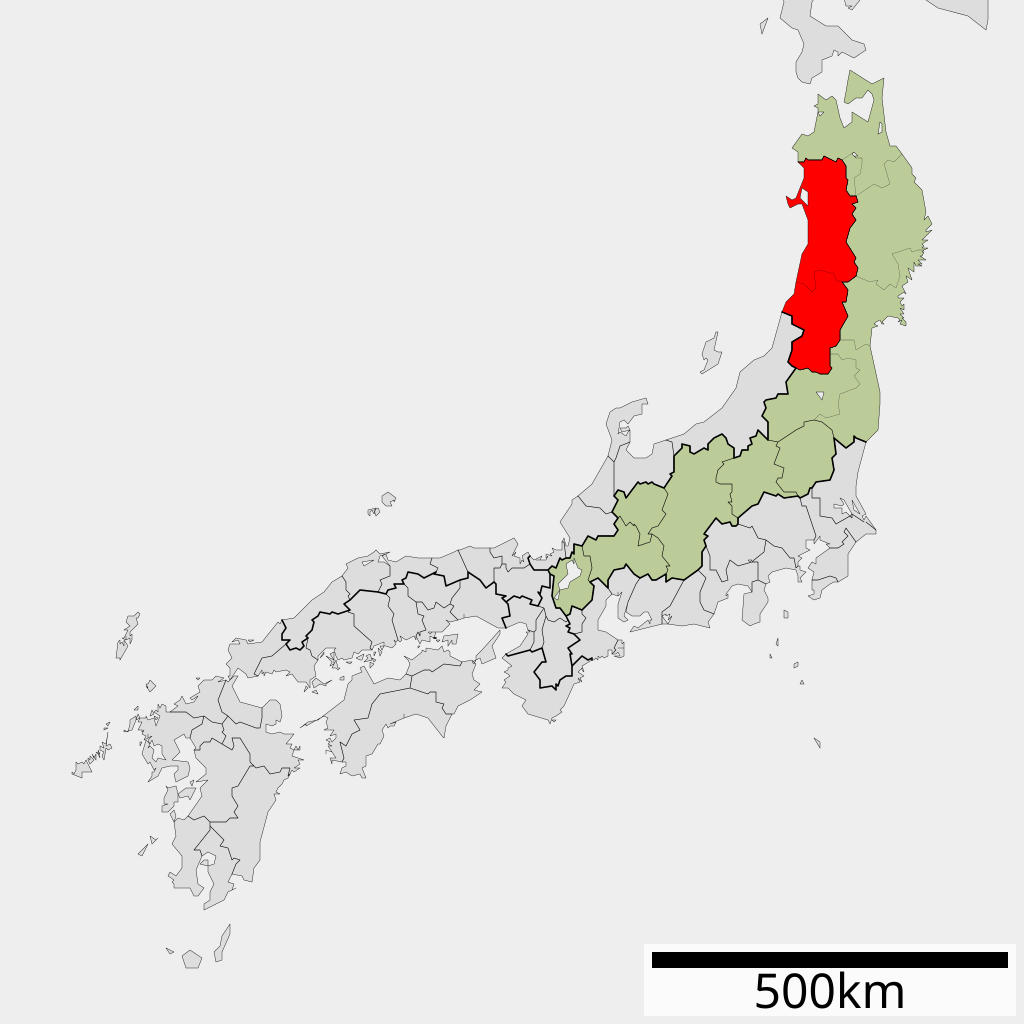

藤原宮に還幸、出羽郡の建郡

9月28日(丙戌) 車駕(天皇の乗る御車のこと。転じて天皇自身を指す)は宮(藤原宮)に還幸した。

越後国(新潟県)が次のように言上した。「新たに出羽郡を建てたいと思います」と。これを許可した。

車駕還宮。

越後國言。新建出羽郡。許之。

9月14日から2週間かけて行われた行幸が終了しました。

出羽というと、秋田県と山形県の旧国名ですが、当時はまだ出羽国は存在せず越後国の一部であったことが分かります。

秋田県と山形県の範囲が丸ごと今の新潟県だったと思うと、越後国はかなり広大な国だったってことですね…!!

蝦夷との最前線を張っていたのは当時は越後国の北部地域だったというわけです。ちなみに出羽国として成立するのは和銅5年(712)のことです。

任官(造平城宮司の長官、次官、大匠など)

9月30日(戊子) 正四位上阿倍朝臣宿奈麻呂、従四位下多治比真人池守を造平城宮司の長官とした。従五位下中臣朝臣人足、小野朝臣広人、小野朝臣馬養を次官とした。従五位下坂上忌寸忍熊を大匠とした。判官7人、主典4人とした。

以正四位上阿倍朝臣宿奈麻呂。從四位下多治比眞人池守。爲造平城京司長官。從五位下中臣朝臣人足。小野朝臣廣人。小野朝臣馬養等爲次官。從五位下坂上忌寸忍熊爲大匠。判官七人。主典四人。

造平城宮司、その名の通り平城宮(平城京の中央政庁であり、朝廷と天皇の御所がある区域)の造営を担当する官司ですが、これは3月13日に設置された(造宮卿任官の記録がある)であろう「造宮省」の下位組織でしょう。平城京予定地の視察を受け、より造宮に関する専門の部署を充実させる必要性が生まれたのかもしれません。

…と思ったのですが、造宮卿に任命された大伴手拍の位階は正五位上で、今回の造平城宮司の長官の位階が正四位上と従四位下ということなので、上下・主従の関係についてはよく分かりません。

う〜ん、長官が2名というのも特殊ですよね。他にこういう例ってあるんですかね?

次の記事

コメント