こんにちは、いづみです✨

年が変わりまして和銅2年に入りましたが、今回の見どころはなんでしょうか!

今回は『続日本紀』で初めて対蝦夷軍を発したという記事があります。

将軍を任命して天皇が節刀を授けており、朝廷の本気度が高いです。

和銅2年(己酉・西暦709年)現代語訳・解説

叙位

春 正月9日(丙寅)

正四位上阿倍朝臣宿奈麻呂、正四位上小野朝臣毛野

以上に従三位を授けた。

正五位上大伴宿禰手拍・大神朝臣安麻呂・土師宿禰馬手、正五位下多治比真人水守

以上に従四位下を授けた。

正六位下上毛野朝臣荒馬、正六位上土師宿禰甥、従六位上大伴宿禰牛養、従六位下笠朝臣長目・大春日朝臣赤兄・穂積朝臣老、正六位上調連淡海、正六位下椋垣忌寸子人、正六位上大私造虎

以上に従五位下を授けた。授正四位上阿倍朝臣宿奈麻呂。正四位上小野朝臣毛野並從三位。

正五位上大伴宿祢手拍。大神朝臣安麻呂。土師宿祢馬手。正五位下多治比眞人水守並從四位下。

正六位下上毛野朝臣荒馬。正六位上土師宿祢甥。從六位上大伴宿祢牛養。從六位下笠朝臣長目。大春日朝臣赤兄。穂積朝臣老。正六位上調連淡海。正六位下椋垣忌寸子人。正六位上大私造虎並從五位下。

疫病の発生

正月21日(戊寅) 下総国に疫病が発生したため、薬を支給してこれを治療させた。

下総國疫。給藥療之。

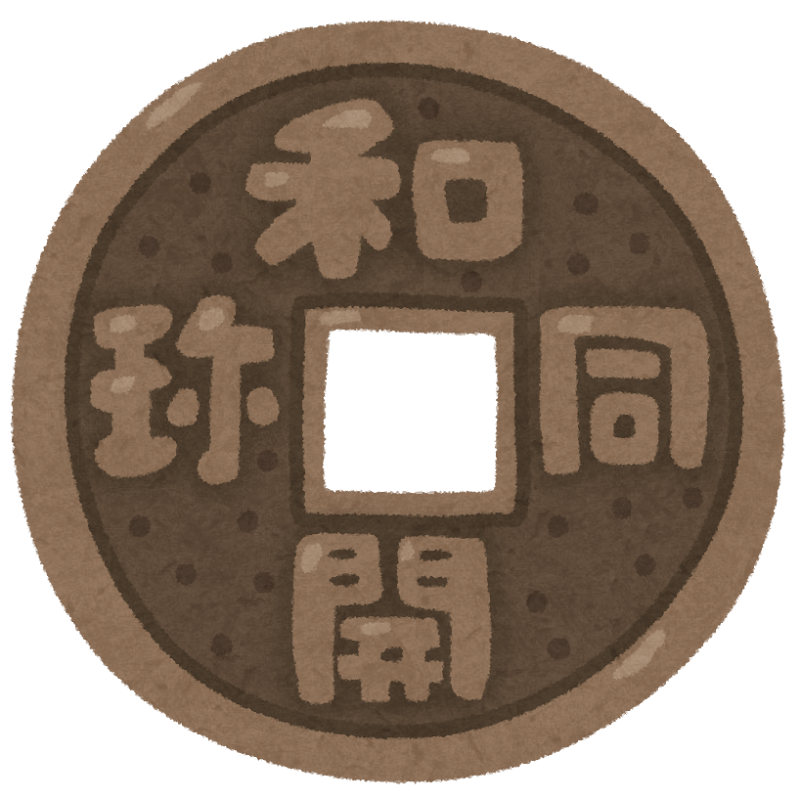

詔(和同開珎銀銭の偽造の罪について)

銀銭と銅銭の流通状況

正月25日(壬午) 次のように詔した。「国家の政をなすには兼済(人々を平等に救うこと。すべてを併せ救うこと)を先とする。虚実を去り、真実に基づくことが理である。

先に銀銭を頒布し、これをもって以前の銭と換えた。また、銅銭も並びに流通させているところである。詔。國家爲政。兼濟居先。去虚就實。其理然矣。

向者頒銀錢。以代前銀。又銅錢並行。

銀銭、つまり和同開珎銀銭ですが「これをもって以前の銭と換えた」ということは、和同開珎以前にも銀銭が流通していたことになります。『日本書紀』天武天皇12年4月15日(壬申)条には次のようにあります。

『日本書紀』天武天皇12年4月15日(壬申)

次のように詔した。「今後は必ず銅銭を用い、銀銭を用いてはならない」と。

和同開珎以前にも貨幣は存在し、銀銭もありました。この銀銭は「無文銀銭」と呼ばれるもので、出土状況から天智天皇が近江国の大津に都を遷していた時代(西暦667年ごろ)のものだろうといわれています。

今回の『続日本紀』記事で言及されている「以前の銭」もまた、無文銀銭のことを指すのでしょう。

和同開珎の銀銭をもって換えた…ということは無文銀銭も一応公的には流通していた可能性もありそうですね。

無文銀銭が果たして貨幣としてどれほど流通していたのかは分かっていないようです。ただ、詔で「銀銭を用いてはならない」と禁令が出されているからには実態としての使用はあったのでしょう。

形はいびつですし、でこぼこしていますね。これを見ると、和同開珎の洗練されたデザインから国の貨幣流通に対する本気度がうかがえます。

ニセ金を作った場合の罪

(続き)

しかしこの頃、奸盗(たちの悪い盗人、盗賊)が個人の利益のために私的に貨幣を鋳造し、公の銭を紛乱(もつれ乱れること)させている。今後は私的に銀銭を鋳造した者はその身を没官(身柄や財産を官有とする刑罰)し、その財産は通報者の物とする。濫を行い利を追求する者(その偽造の量が多かったり、手口などが悪質であったりしてその罪がより重いものを指すか)には、杖罪(杖で臀部を叩く刑罰)200回を科す上に徒罪(懲役刑)を加える。事情を知りながら告発しなかった者もまた同罪とする」と。

比姦盜逐利。私作濫鑄。紛乱公錢。自今以後。私鑄銀錢者。其身沒官。財入告人。行濫逐利者。加杖二百。加役當徒。知情不告者。各与同罪。

貨幣の偽造、ニセ金作りのことを「私鋳銭」といいます。和同開珎銅銭の流通が始まったのが前年8月10日のことなので、半年も経たずして早くも私鋳銭が行われていたようです。

没官は、官職を剥がされ、その身や財産をすべて官有のものとされる刑罰です。良民の身分も剥奪され、「官戸」という官有の奴婢とされることとなりました。

通貨偽造は、現代においても刑法により犯罪とされ、最高刑で無期懲役です。

今も昔もかなりの重罪ですね。

詔(筑紫観世音寺の造営について)

2月1日(戊子) 次のように詔した。「筑紫観世音寺は、淡海大津宮御宇天皇【天智天皇】が後岡本宮御宇天皇【斉明天皇】のおんために誓願して開基(寺院建立の発願者となった人)としたものである。しかし、年代を重ねているにもかかわらず、今に至るまで未だに造営が終わっていない。よって大宰府は商量(よく考え推し量ること)して駈使丁(諸国から集められ、土木工事に従事した成年男子)50人ばかりを充てて閑月(農事の暇な月)に人夫を差発し、専ら検校を加えて、早急に営作(造営工事)させること」と。

詔曰。筑紫觀世音寺。淡海大津宮御宇天皇奉爲後岡本宮御宇天皇誓願所基也。雖累年代。迄今未了。宜大宰商量充駈使丁五十許人。及逐閑月。差發人夫。專加検校。早令營作。

筑紫観世音寺は、天智天皇が母の斉明天皇の菩提を弔うために建立されることとなった寺院です。

観世音寺は大宰府政庁のすぐ東

天智天皇、母への想い

『日本書紀』斉明天皇7年(661)7月24日(丁巳)のこと、百済救援(経緯の詳細はこちら)のため、自ら軍船を率いて筑紫に赴いていた斉明天皇は、現地で突然崩御してしまいます。斉明の子であり、当時皇太子であった天智天皇は悲しみの中、母の亡骸を奉じて筑紫から飛鳥の地に帰還し、その道中の船上で次のような歌を詠んでいます。

『日本書紀』斉明天皇7年(661)冬10月7日(己巳)

君が目の恋しきからに泊てて居て かくや恋ひむも君が目を欲り

⚪︎大意

あなたの目が恋しくて、ここに船を泊めているのです。このように恋い慕っているのです、あなたの目をもう一度見たいがばかりに。

母への愛。天智天皇は謀略などで冷酷なイメージもありますが、1人の人間らしさを感じさせる歌が残っているんですね♡

このような母への想いもあり、没した地である筑紫に菩提を弔うための寺院を建立することを勅願したのです。

いまだに完成しない観世音寺

天智天皇が筑紫観世音寺建立の発願を行ったのが、斉明天皇の崩御後間もなくのことと仮定すると、和銅2年(709)の時点ですでに半世紀近くが経っていることになります。

早急に工事を完了させよという詔が出たものの、依然として造営は進まなかったようで、結局完成したのは発願から85年後の天平18年(746)のこととなりました。

遠江国長田郡の分割

2月20日(丁未) 遠江国長田郡(静岡県浜松市南東部)は、土地が広く、民の住む家々の距離は遥かに隔たっていて往還に極めて不便となっていた。ここにおいて、郡を2つに分割した。

遠江國長田郡。地界廣遠。民居遥隔。往還不便。辛苦極多。於是分爲二郡焉。

ここでは2郡に分割されたそれぞれの郡名は記されていませんが、平安時代中期に編まれた辞書である『和名類聚抄』にはこの2郡の名前として長上郡と長下郡が掲載されています。現在では地名として残っていませんが、長田郡はかつて浜松市の天竜川河口付近にあり、南北に分割されたようです。

地図を見るに、天竜川河口付近は平野が広がっていて、気候も温暖でしょうから水田を営むのに適した地といえそうですが、当時はほとんど人が住んでいなかったんですね。

こちらの記事で、遠江国の人口について触れていますが、当時はおそらく遠江全体でも1000人程度しか人が住んでいなかったものと思われます。ちなみに今の静岡県の人口は約350万人とのことです。

う〜ん、比較にすらならないレベルで人、増えましたね…。

飢饉の発生

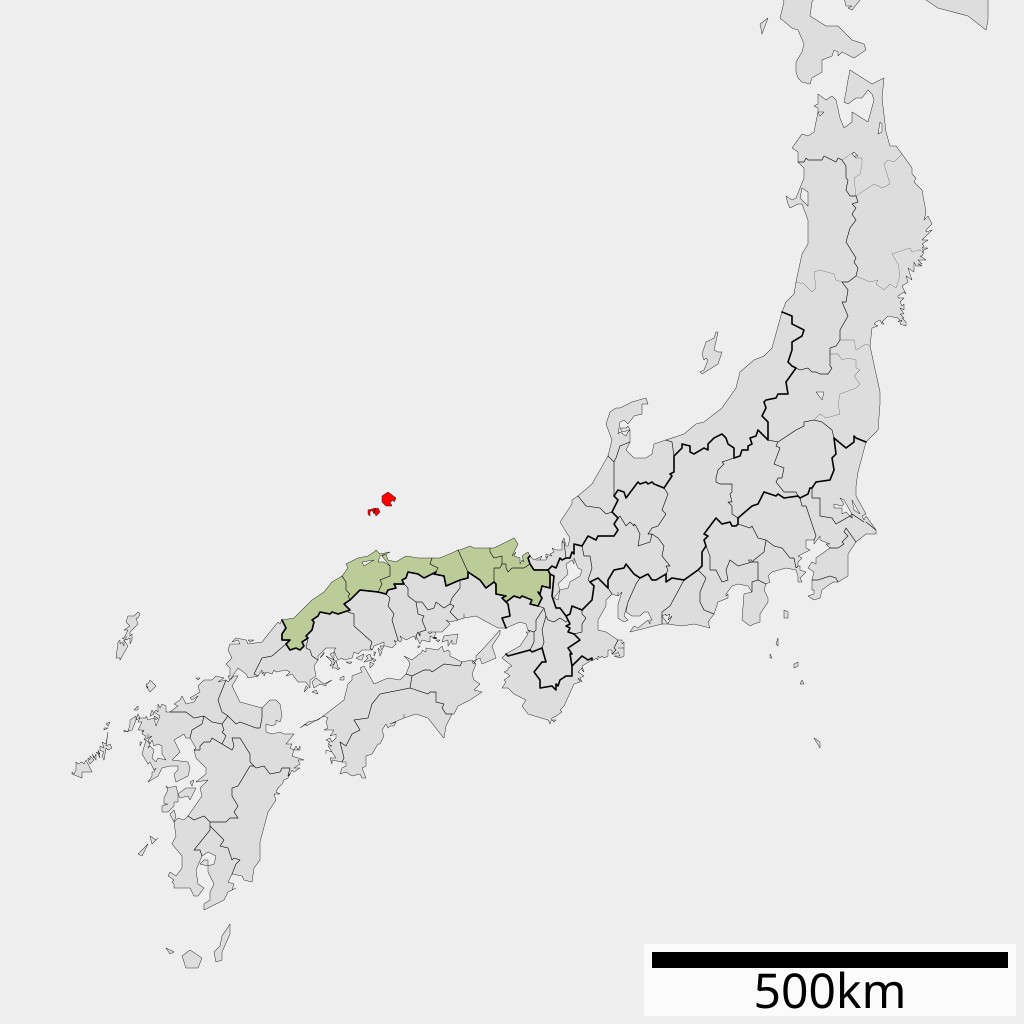

3月4日(辛酉) 隠岐国(島根県隠岐郡)に飢饉があったため、これを賑恤(被災者に金銭や物を送って支援すること)させた。

隱岐國飢。賑恤之。

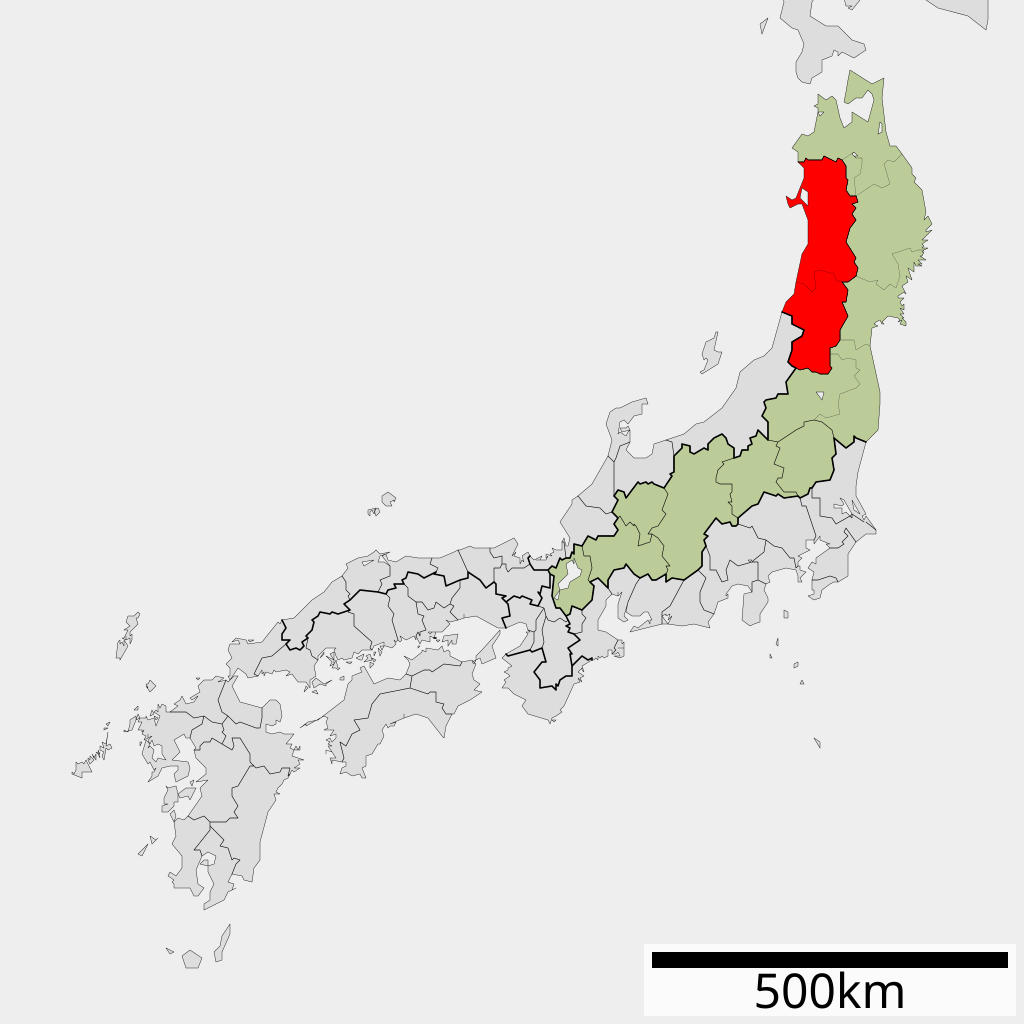

蝦夷征討軍徴発、将軍の任命

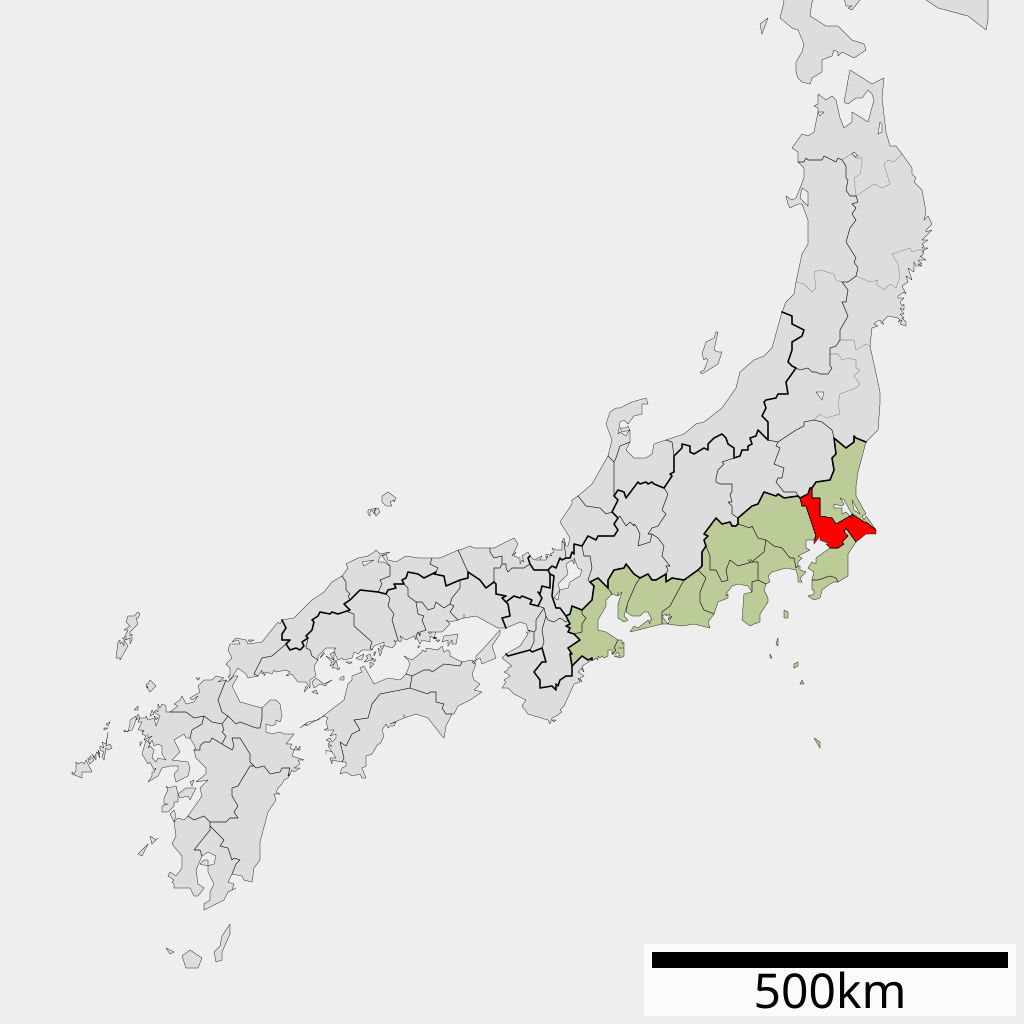

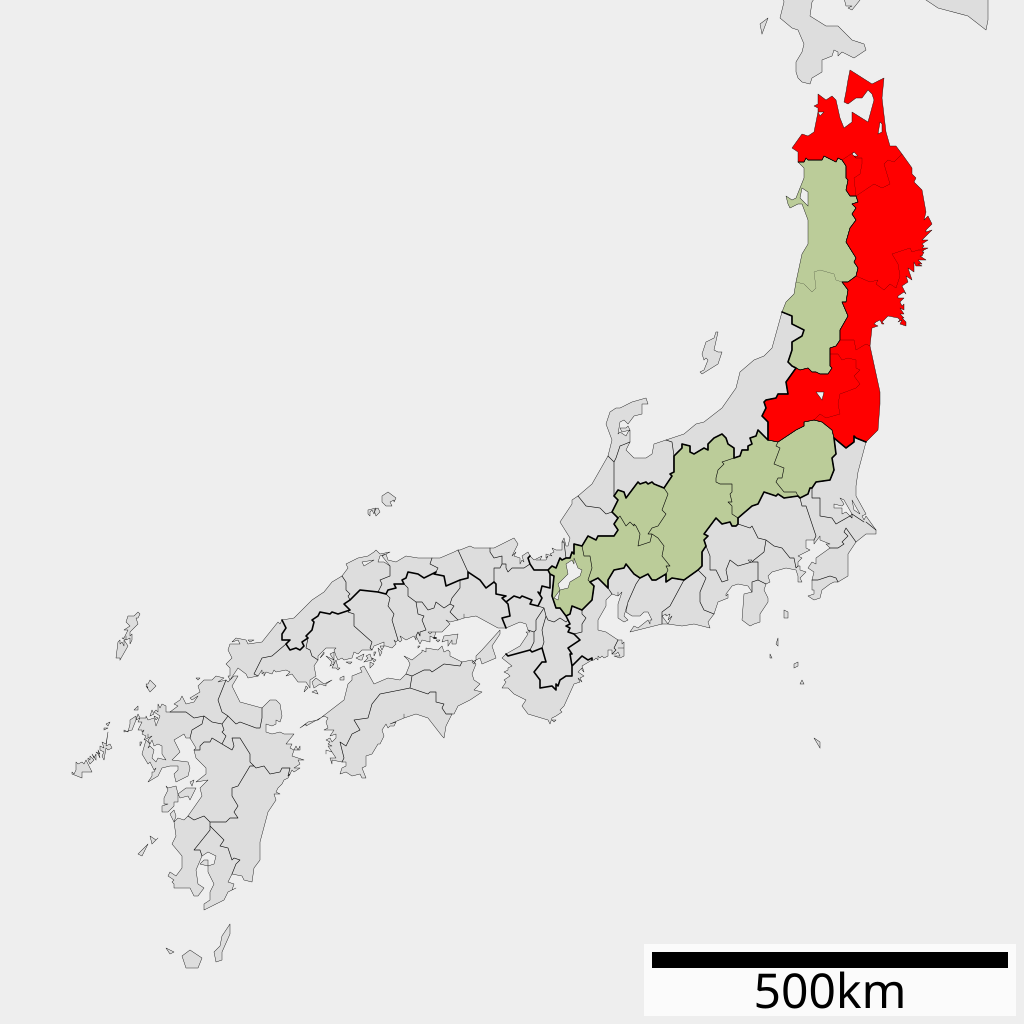

陸奥・越後の蝦夷追討のため各国から徴兵

(出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)

(出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)

3月5日(壬戌) 陸奥国、越後国2カ国の蝦夷は野心が大きく国に馴染まず、しばしば良民を害している。ここにおいて使いを遣わし、遠江、駿河(静岡県東部)、甲斐(山梨県)、信濃(長野県)、上野(群馬県)、越前(福井県)、越中(富山県)などの国に兵を徴発させた。

陸奥越後二國蝦夷。野心難馴。屡害良民。於是遣使徴發遠江。駿河。甲斐。信濃。上野。越前。越中等國。

陸奥国と越後国の蝦夷征討軍が組織されました。『続日本紀』にはこれまで対蝦夷策として「柵」という防衛施設を整備したという記事はありましたが、征討軍が組織されたのは『続紀』記事では初めてとなります。

文武天皇2年(698)12月21日(丁未)条 越後国の岩船柵の修理

文武天皇4年(700)2月19日(己亥)条 同上

ちなみに、直近の蝦夷との交戦記録は『日本書紀』の斉明天皇4年(658)4月条のことです。

『日本書紀』斉明天皇4年(658)夏 4月

阿倍臣が軍線180艘を率いて蝦夷を討った。齶田(秋田)と渟代(能代)の蝦夷はこれを遠くから臨み見て恐怖し、降伏を願い出た。

ということは、蝦夷と朝廷の間で組織的な戦いになったのは実に半世紀ぶりだったと。

この斉明天皇4年の戦い以後、朝廷は蝦夷に位階を授けたり、物を与えたりするなど武力で従わせるよりも中央に同化させ、懐柔して従わせる方針だったようです。今回の軍の編成からおよそ7ヶ月前の和銅元年(708)9月28日(丙戌)条においては今の山形県・秋田県の範囲に越後国出羽郡が新設され、律令国家の枠組みに加えられたばかりのことでした。

原因はこれかもしれません?

自分たちの居所を行政に管理されることに不満があったのかも。記事にも「国に馴染まず」とありますし…この方針が蝦夷たちには合ってなかったのでしょう。

はい。ただし陸奥国にも兵を送っているところを見ると、初めは出羽郡の蝦夷の反乱だったのが、これに呼応するように太平洋側の陸奥の蝦夷にまで拡大していったのかもしれません。

「遠江、駿河、甲斐、信濃、上野、越前、越中」とかなり広範囲に兵を集めているところからも大規模の反乱になってしまったことが分かりますね。反乱の火の手が延焼するかのように広がってしまったのでしょうか。

将軍を任命、節刀と軍令を授ける

(続き)

左大弁正四位下巨勢朝臣麻呂を陸奥鎮東将軍に任じ、民部大輔正五位下佐伯宿禰石湯を征越後蝦夷将軍に任じ、内蔵頭従五位下紀朝臣諸人を副将軍とした。軍を両道(北陸道と東山道)から進発させ、征伐を行わせた。よって、将軍には節刀と軍令(軍事指揮権を指す)を授けた。

以左大弁正四位下巨勢朝臣麻呂爲陸奥鎭東將軍。民部大輔正五位下佐伯宿祢石湯爲征越後蝦夷將軍。内藏頭從五位下紀朝臣諸人爲副將軍。出自兩道征伐。因授節刀并軍令。

征討軍の司令官として将軍が任命されました。陸奥方面軍を「陸奥鎮東将軍」に、越後方面軍を「征越後蝦夷将軍」とし、彼らには節刀と軍事指揮権が授けられました。節刀の「節」とは「印」や「証」を意味するもので、天皇の代行者としての身分を証明する刀です。

平安時代前期の律令注釈書『令義解』によると、かつて「節」は刀ではなく、鳥の羽や牛の尾などを編んで作られていたそうです。

刀はやはり武威の象徴ですから、将軍のイメージと合いますね。

天皇の勅命のもと、蝦夷を討つ…天皇権威の象徴としての刀が節刀なんですね。

越後方面軍にだけ副将軍が任命されていることから、やはりメインの戦線は日本海側蝦夷のようです。

新羅使の召喚

3月14日(辛未) 海陸両道をとって新羅使の金信福たちを呼び出した。

取海陸兩道。喚新羅使金信福等。

よく分からない記事です。このとき新羅使が日本に来ていた記録はないので、使者を送れと新羅に要求・催促したということでしょうか。ちなみに最後に新羅使が日本に来たのは3年前の慶雲2年(706)10月30日のことです。

金信福と個人名を出していることから、次の新羅からの使者の名前は分かっていたけどいつまで経っても日本に来ないから催促したということでしょうか。

新たに天皇が即位したのですから、早く祝いの使者をよこしなさい!ということですかね?それにしても海を渡ってまでわざわざ催促に行くのもすごい熱意?ですね…。

造雑物法用司の設置

3月23日(庚辰) 初めて造雑物法用司を置いた。従五位上采女朝臣枚夫、多治比真人三宅麻呂、従五位下舟連甚勝、笠朝臣吉麻呂をこれに任命した。

初置造雜物法用司。以從五位上采女朝臣枚夫。多治比眞人三宅麻呂。從五位下舟連甚勝。笠朝臣吉麻呂爲之。

造雑物法用司という官司については不詳ですが「造」と名の付く官司ですので雑物、つまり朝廷で用いる種々雑多の物を作ったり調達したりする役割を担ったものだった可能性があります。

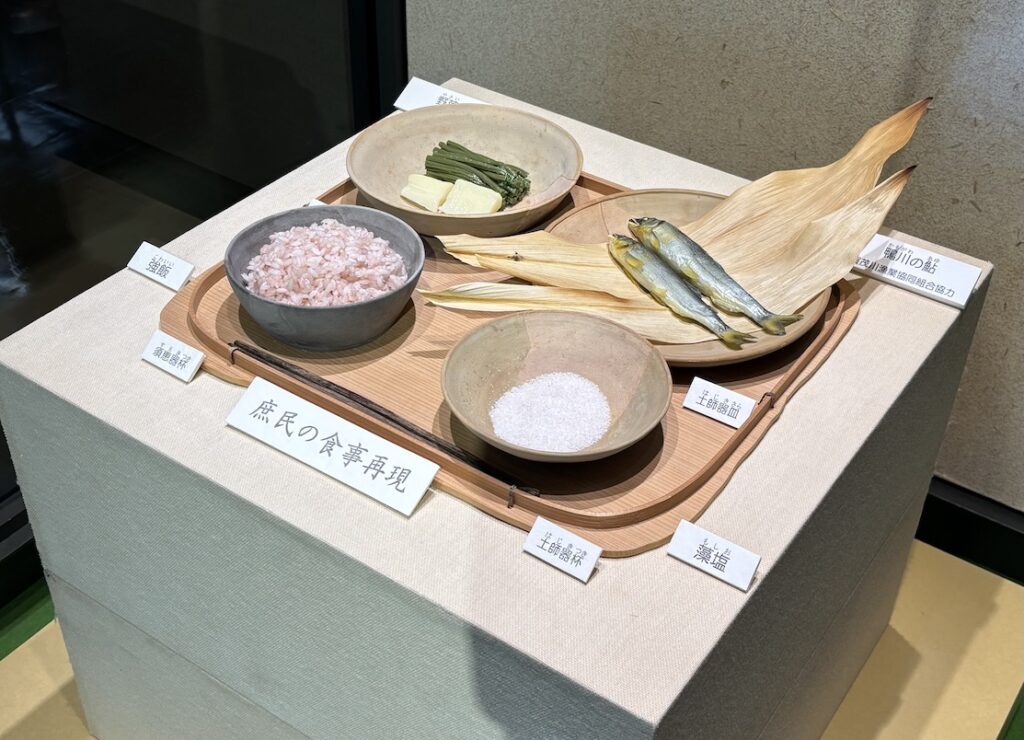

筆頭として采女枚夫が任じられていますが、采女氏は、天皇や皇后の食膳に奉仕する下級女官の「采女」を統括した氏族であるため、ここにいう雑物とは宮中で用いる食料や食事や調理に関わる道具などのことではないでしょうか。

律令には、天皇の御膳をつかさどる膳司に60人の采女を配置するとあります。

銀銭と銅銭の使用について

3月27日(甲申) 次のように制定した。「全ての交関(物を売買すること)は、その雑物(種々雑多の物品)の値が4文以上であれば銀銭を用い、3文以下であれば銅銭を用いよ」と。

制。凡交關雜物。其物價銀錢四文已上。即用銀錢。其價三文已下。皆用銅錢。

この条は和同開珎銀銭と銅銭の、当時の貨幣価値を示す貴重な記事です。これによると、和同開珎銀銭1枚の価値はおそらく4文であることが推定されます。また、銅銭は1枚=1文としていたことが通説とされています。

つまり、銀銭は銅銭の4倍の価値があるよと政府のお達しがでたということですね。

1文は当時どれくらいの価値があったのでしょうか?

和銅4年(711)5月15日(己未)条によると、1文=穀6升とあります。

この「穀」とはおそらく精米前の籾殻のついたお米で、白米にすると3升ほどになります。3升とは容積の単位ですが、米3升は重さでいうと大体4キログラムほどになります。

ただし、この1文の価値というのはその時代、その時期によってかなりの差があるようです。

ところで、当時のお金には額面に1文とか4文とかは書かれていないんですね。今だと1円とか、10円とか書かれていますけど…。

良いところに気が付きましたね✨

当時の貨幣は今回の記事のように、政府が価値を決めていました。つまり、貨幣の価値は政府の信用にかかっていたのです。

当時はまだ貨幣経済が始まって間もないときで、交易の基本は物々交換が常識でした。そのためお金に馴染みのない人々は、銅銭をもらったところで政府の言う銭の価値を信用することができず、和同開珎はあまり流通、普及しなかったそうです。

当時の人たちにとっては、交換の手段としてのお金をもらうよりも直接お米とか布とかをもらった方が安心したのでしょうね…。お金をもらって、そのお金で買い物するのは二度手間ともいえます。

なお、銀銭の方はこの年の8月2日(乙酉)に流通が停止されてしまいます。

次回の記事

コメント