こんにちは、みちのくです☀️

このところ藤原京には盗賊が頻発するようになり、悪臭が漂って治安は非常に悪化しているようです。

こんにちは、いづみです♨️

のっけから地獄のような、この状況どうにかなりませんか…?

とにかく見ていきましょう

慶雲3年(丙午・西暦706年)現代語訳・解説

遣唐使船「佐伯」に従五位下を授ける

2月22日(丙申) 舩首(船団の首位)の「佐伯」に従五位下を授けた。【入唐節使従三位粟田朝臣真人が乗船した船である】

授船号佐伯從五位下。〈入唐執節使從三位粟田朝臣眞人之所乘者也。〉

第8回遣唐使の最高責任者である入唐節使(正確には遣唐執節使)粟田真人が乗船した船「佐伯」に叙位が行われました。

記録上初めて人以外の物に位階が授けられた事例で非常に興味深いです。

遣唐使船に従五位下を授けたというのは、それだけ第8回遣唐使が有意義なもので、大きな成功を収めたことへの喜びがあったということでしょう。

位階は他に神や山、遠く江戸時代には象に授けられた事例があります。その事例については↓の記事をご覧ください!

船にちゃんと名前を付けているというのも好きです!

乗り物に名前をつけて人格を与えて愛情を持つ感覚は今と変わりませんね♡

佐伯というと律令制が始まるはるか昔から大和朝廷に仕え、武官を輩出してきた氏族の名前ですね。遣唐使の長官が乗る船の名前に使われた意味を考えると面白いです。

内野に行幸

宇智はこの辺り一帯の地名。荒坂峠に宇智を歌った万葉歌碑がある

2月23日(丁酉) 車駕(。は内野(宇智か)に行幸した。

車駕幸内野。

内野という地名は、おそらく藤原京から南西20kmほど、紀伊国との境に近いところにある宇智のこと(現在の奈良県五條市)ではないかと思います。内野は「宇智の野」を意味しているのではないでしょうか。

宇智は8年前の文武天皇2年(698)2月5日にも行幸したことがあります。以前にも紹介しましたが、宇智は野の広がる狩りに適した地だったようで、弓馬の術を好まれた文武天皇はあたたかな春を迎えた当地で狩猟を楽しまれたのかもしれません。

「たまきはる宇智の大野に馬並めて…」ですね

「たまきはる」とは「魂がみなぎる」という意味の宇智にかかる枕詞らしく、天皇が宇智に行幸するのもそういった霊的なパワーを得るという意味もあったかもしれません。

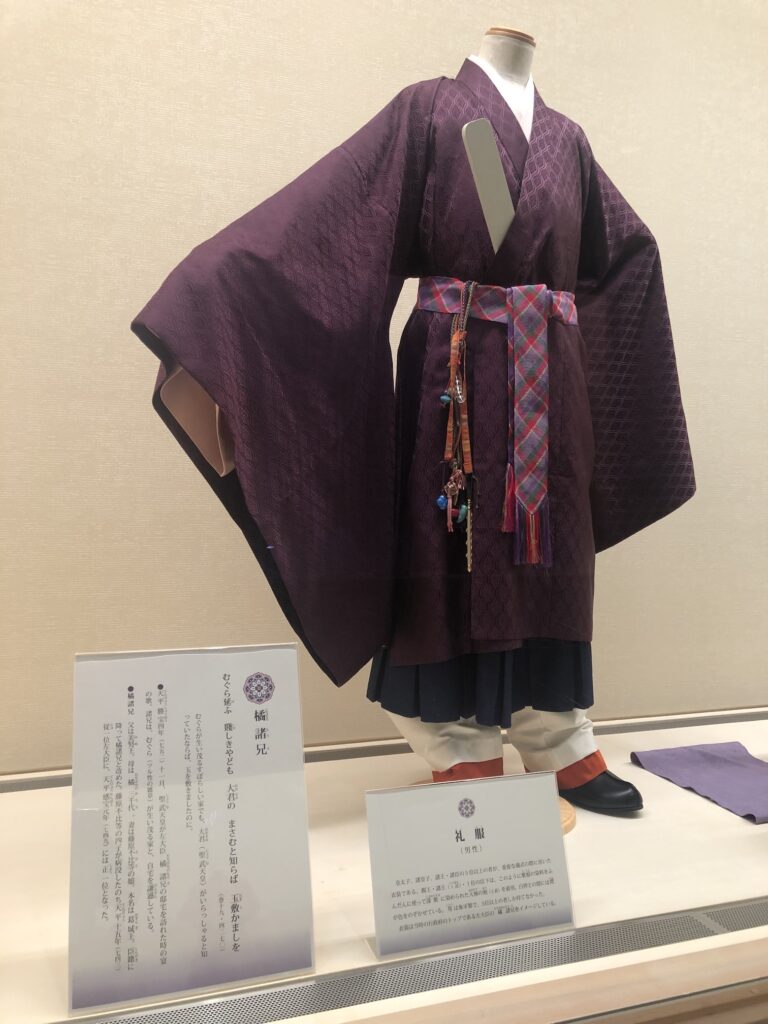

5世王の服制変更

2月25日(己亥) 5世王の朝服(朝廷において公務を行うときに着用する服)は格(施行細則。2月16日に定められたもの)により、初めて浅紫のものを着用した。

五世王朝服。依格始着淺紫。

2月16日の慶雲の改革。その中の、皇族の定義を定めた「継嗣令」の改正で、5世王は皇族として扱われることとなり、朝服の色も皇族のものに変更されました。

王と臣下では、同じ位階でも朝服の色が異なっていました。

違いは以下の表の通りです。

| 位階 | 諸臣 | 諸王 |

|---|---|---|

| 一位 | 深紫 | 深紫 |

| 二位 | 浅紫 | 浅紫 |

| 三位 | 浅紫 | 浅紫 |

| 四位 | 深緋 | 浅紫 |

| 五位 | 浅緋 | 浅紫 |

| 六位 | 深緑 | |

| 七位 | 浅緑 | |

| 八位 | 深縹 | |

| 初位 | 浅縹 |

四位以下は臣下と王で朝服の色が違うんですね!

王は五位まで全員紫色の服を着ていました。

紫は高位高官を象徴する貴い色でした。

やはり皇族は特別視されていたんですね。

諸王の服色に六位以下が存在しないのは、王は全て蔭位(親が皇族、または高い位階を有していると、その子に恩典として位階を授ける制度)により五位以上の位階が授けられるためです。改正されるまでは5世王は皇族ではなく臣下の扱いだったので、朝服の色は臣下のものが適用されていました。

盗賊の追捕、19の神社を祈年祭で祭る

2月26日(庚子) 京及び畿内に盗賊が多く発生した。よって強幹の人を差し遣わして、これをことごとく追い捕らえさせた。

この日、甲斐・信濃・越中・但馬・土佐などの国の19神社を、初めて祈年祭の幣帛(神への供え物)を班つこととした。【その神名は神祇官の記に詳しい】京及畿内盜賊滋起。因差強幹人。悉令逐捕焉。

是日。甲斐。信濃。越中。但馬。土左等國一十九社。始入祈年幣帛例。〈其神名具神祇官記。〉

藤原京と畿内国、荒れに荒れてますね

祈年祭は毎年2月に行われる、1年の豊作を神にお祈りする国家主催の祭祀です。祈年祭と幣帛の班幣についてはこちらで触れています。「神祇官の記」については詳細不明です。

3つ子を産んだ女性を支援

3月13日(丙辰) 右京の人、日置須太売が一度の出産で3人の男子を産んだ。よって衣類と食料と乳母を賜った。

右京人日置須太賣。一産三男。賜衣粮并乳母。

以前、6つ子を産んだ女性の記事(慶雲3年(706)2月14日)がありましたが、3つ子もまた国から公的な支援を受けたようです。

ここ数年続く飢餓や疫病や盗賊の出現の中、3人を出産し育てるのは本当に大変でしょうね…。出産によるお母さんの体の負担も心配です。

京の住民だったから比較的支援は受けやすかったかもしれません。

詔(礼儀と風俗の粛正)

3月14日(丁巳) 次のように詔した。「そもそも礼とは、天地の経義(道理)であり、人としての鎔範(模範)である。仁と義は礼により弘まり、正しい風俗は礼が身に付くのを待って成就するものである。このところ、諸司の容儀(マナーや姿、装い)の多くは礼儀に違えている。それだけでなく、男女が区別もなく昼夜と無しに集まっている。

詔曰。夫礼者。天地經義。人倫鎔範也。道徳仁義。因礼乃弘。教訓正俗。待礼而成。比者。諸司容儀多違礼義。加以男女无別。晝夜相會。

礼は、「仁・義・礼・智・信」という儒教が説く人間が社会で守るべき5つの道徳観念(五常)の1つで、それぞれの意味は以下の通り。

仁…愛情をもって人を思いやること。五常のうち最高の徳とされる。

義…利己的な心を排除して、人として正しいことをすること。正義。

礼…目上の者(君臣、親子、兄弟)を敬う。礼儀。

智…学問により智恵が豊富であること。

信…約束を守り嘘をつかないこと。信頼、信用、誠実。

詔の中で、「仁と義は礼によって弘まり」とあるように、最高の徳である「仁」に達するためには、まずは「礼」を身に付けなければならないと考えられていました。文武天皇は、このところ朝廷の各部署での礼儀がおろそかになっていると警告を発し、男女が分別なく集まっていることを責めました。

礼儀とは、例えば服装の乱れや言葉遣い、決められたルールに従わないなどのほか、目上の者への敬意が失われている…などのことが当てはまります。

律令の規定には「礼」の精神を反映させた条も存在します。

儀制令 第10条(在路相遇条)

道路において互いがすれ違うときは、三位以下が親王にすれ違えば、三位は全員馬から下りること。馬から下りることができないときは、馬を道路脇に寄せ、止まって待つこと。同第19条(春時祭田条)

春の祭田の日には、郷の年長者を集めて、飲酒の礼を行うこと。人々に年長者を尊び老を養う道をしらしめよ。

儒教の「礼」の精神は現代においても色濃く残っていますよね。

今でこそこの考えはあくまでモラルの範疇ですが、当時は国家を統治するための重要な要素だったと…。

はい。「礼」は君臣の別をはっきりさせることでもあり、天皇を長とする国家の秩序を守るために必須の精神でした。

詔(京内外の汚穢・悪臭について)

(続き)

また聞くに、京城(藤原京)の内外には多く穢れた悪臭があるという。これはまことに所司が検察を行わないのが原因である。今後は両省(式部省・兵部省)と五衛府(衛門府・左右衛士府・左右兵衛府)が官人及び衛士を遣わして厳しく捕えて事案に従い罪罰を決すること。もし罪を与える必要のない場合はその状を記録して上聞(天皇に申し上げること)せよ」と。

又如聞。京城内外多有穢臭。良由所司不存検察。自今以後。兩省五府。並遣官人及衛士。嚴加捉搦。隨事科决。若不合与罪者。録状上聞。

藤原京の内外に悪臭ですか…原因はなんでしょう?

人や獣の排泄物や行き倒れた人の遺骸、獣の死骸とそれを荒らす鳥獣などだと思います。特に、飢餓や病気により路上で亡くなったり、頻発している盗賊に襲われて死亡した人が続出していたことと思います。

この中で犯罪と言えるものは場所を選ばない排泄と盗賊でしょうか…。

間違いなく盗賊の影響は大きいでしょうね。2月26日に盗賊をことごとく捕えさせたということですが、そう簡単に撲滅できるものではないと思います。

詔(王臣による百姓への横暴を戒める)

(続き)

また、次のように詔した。「軒冕(古代中国で高位高官が乗る車と冠)をいただく者は、自ら耕作をせずに禄(給与)を受けているのであるから、農民の耕作を妨げてはならない。周(中国古代王朝)の召伯(召公奭。周の宰相。生年不詳、紀元前1053年没)は民の生業を妨げることのないよう甘棠(やまなし)の木の下で民の訴えを聞き(「甘棠の愛」という故事)、公休(不詳)は自分の畑の野菜を自ら抜いたのである。

このところ、王公や諸臣は多くの山沢を占有し畑を耕し種をまくこともしない。競って貪婪(非常に欲深いこと)を心に抱き、空しく公地の利益を妨げている。百姓で柴草を採る者があれば、その器を奪って大いに苦しませている有様である。それだけではなく、賜った土地はただ1、2畝であるのにかかわらず、みだりに峰や谷をまたがって、勝手に境界を定めている。今後はこのようなことがあってはならない。

ただし、氏族の祖の墓及び百姓の宅地の周辺に樹を植えて林とし、20、30歩程度の場合は禁の限りにあらず」と。又詔曰。軒冕之羣。受代耕之祿。有秩之類。无妨於民農。故召伯所以憇甘棠。公休由其抜園葵。

頃者。王公諸臣多占山澤。不事耕種。競懷貧婪。空妨地利。若有百姓採柴草者。仍奪其器。令大辛苦。加以被賜地。實止有一二畝。由是踰峯跨谷。浪爲境界。自今以後。不得更然。

但氏氏祖墓及百姓宅邊。栽樹爲林。并周二三十許歩。不在禁限。

王公とは皇族と公卿(三位以上の位階を持つ者)、のことですが、このような勢力のある人物をはじめとした諸臣が競って無断で領地を広げていることが社会問題になっていたようです。律令制の原則は公地公民であり、食封などのように朝廷から領地を賜る場合を除き、勝手に土地を私有してはならないこととなっています。

また、以下の律令規定のように、開発の行なわれていない山や川などは公私の誰もが利用できることになっています。

律令 雑令第9条(国内条)

(前略)山川薮沢の利は、公私ともにせよ。

山や川などから得られる利益は身分の高い低いに関係なく、誰もが利用できたんですね♨️

百姓が柴草を採っていればそれを器ごと持っていくという文言から、収奪行為も行なわれていたようです。8世紀始まって間もないのに世紀末感がありますね。

貴族も飢饉や疫病で大変なのは分かりますけど…高貴な人のすることじゃない…。

5年後の和銅4年(711)12月6日(丙午)条にも同様の問題があり、禁止する詔が発せられています。

諸国に飢饉と疫病が発生する

夏 4月29日(壬寅) 河内(大阪)・出雲(島根)・備前(岡山)・安芸(広島)・淡路(淡路島)・讃岐(香川)・伊予(愛媛)などの国に飢饉が起き、疫病が流行した。よって使いを遣わして賑恤(被災者などに金品を送り支援を行うこと)を行わせた。

河内。出雲。備前。安藝。淡路。讃岐。伊豫等國飢疫。遣使賑恤之。

白鳩の献上

5月15日(丁巳) 河内国石川郡(大阪府富田林市など)の人、川辺朝臣乙麻呂が白鳩を献上した。よって絁5疋・糸10絇・布20端・鍬20口・正税(租として徴収されている稲)の稲300束を賜った。

河内國石河郡人河邊朝臣乙麻呂獻白鳩。賜絁五疋。絲十絇。布廿端。鍬廿口。正税三百束。

白鳩は祥瑞(天皇の治世が有徳とされると天が感応し、吉兆としてさまざまな特有の動植物や自然現象が発生すること)で、文武天皇3年(699)3月9日にも同じ河内国から献上された記録があります。

そのときは河内国の1年間の租税が免除になったようですが、今回は献上した人にしか恩典がありませんでした。

今の日本にそんな余裕はないということでしょうか。とはいえがっかり感がありますね…。

日蝕

6月1日(癸酉) 日蝕があった。

日有蝕之。

日蝕についてはこちらをご覧ください。

祈雨

6月4日(丙子) 京畿に命じて名山大川に祈雨を行わせた。

令京畿祈雨于名山大川。

卒去(与射女王)

6月24日(丙申) 従四位下与射女王が卒した。

從四位下与射女王卒。

与射女王は「与謝」または「誉謝」とも表記されます。与射という名前から、現存する地名の与謝郡(京都府)にゆかりがある人物と思われますが、出自やどのような人物なのかは不明です。ただ『万葉集』に1首の歌が収められています。

『万葉集』巻第1 雑歌

大宝2年(702)、持統太上天皇が参河国に幸す時の歌誉謝女王が作る歌(歌番号:59)

流らふるつま吹く風の寒き夜に我が背の君は一人か寝らむ

(現代語訳)

切妻屋根に絶え間なく吹き付ける風寒い夜に、私の夫はひとり寝ているのでしょうか

与射女王は持統上皇の行幸につき従ったのでしょう。夫が誰かはわかりませんが、行幸に従ったのは自分だけで夫を家にひとり残してきたようです。

持統上皇は女性ですから、他にも多くの女官がお付きとして旅立ったことでしょう。

夜の寒さを案じているようですが、行幸で慣れない土地を旅する与射女王の方がきっと大変だったと思います。

持統上皇の三河国行幸は『続日本紀』にも記録されています(大宝2年(702)10月10日、11月13日〜11月25日)

次回の記事へ

コメント