こんにちは、みちのくです☀️

長い間書き続けてきた文武天皇紀もとうとう今回が最後です。

文武天皇即位からちょうど10年。

ひとつの時代が終わるわけですね…!

慶雲4年(丁未・西暦707年)現代語訳・解説

五衛府の勤務記録を太政官に申し送る

5月2日(己亥) 初めて兵部省が五衛府の五位以上の朝参(官吏が朝廷に参内すること)及び上日(勤務した日)を記録し、太政官に申し送った。

兵部省始録五衛府五位以上朝參及上日。申送太政官。

律令によると、兵部省の職掌は以下の通り。

職員令第24条(兵部省条)

職掌は、内外の武官の名帳(名簿)、考課(勤務評定)、選叙(叙位に関すること)、位記(官人の位階が記載された証明書)のこと(以下略)。

五衛府(天皇を護衛、また宮城門を守衛する衛士府・左右衛門府・左右兵衛府の5府のこと)の官人は武官に該当するので、五位以上の五衛府官人の勤務実績を太政官に送ったということです。官人の昇進審査は6年ごとに行われ、この年は大宝律令施行からすでに6年目を迎えているため、ここにおいて「初めて」太政官に申し送った、ということなのでしょう。

ちなみにこのときの兵部卿は、慶雲2年(705)4月22日に任命された下毛野古麻呂です。軍団を動かす権限のある超重要なポストです。

古麻呂さんは地方出身者(下野国)でありながら有能さと人望で出世した人ですね!

任官(河内守)

5月8日(乙巳) 正五位下多治比真人水守を河内守に任じた。

以正五位下多治比眞人水守爲河内守。

| 国名 | 国力 | 種別 | 守の官位相当 | 主な相当位置 |

| 河内国 | 大国 | 畿内 | 従五位上 | 大阪府東部 |

『続日本紀』におけるこれまでの多治比水守についての記事は、大宝2年(702)11月13日、持統上皇の三河国行幸の帰路において尾張国に到ったときに従五位下尾張守として食封10戸を賜っています。いつ頃正五位下に昇進したのかは不明です。

また、大宝3年(703)7月5日にも尾張守任官の記事があり、再任されたものと思われます。

遣唐使たちに給与を賜う

5月15日(壬子) 各々差を設けて、従五位下巨勢朝臣邑治(遣唐副使)、従七位上賀茂朝臣吉備麻呂、従八位下伊吉連古麻呂に絁(目の荒い絹)・綿・布・鍬・穀を賜った。使者として絶域(遠く離れた地、外国)に奉仕したからである。

給從五位下巨勢朝臣邑治。從七位上賀茂朝臣吉備麻呂。從八位下伊吉連古麻呂等。綿絁布鍬并穀各有差。並以奉使絶域也。

本隊と3年近く遅れて、この年3月2日に帰国した第8回遣唐使の副使たちに特別給与が支給されました。

3つ子を産んだ家に手当を支給

5月16日(癸丑) 美濃国(岐阜県南半部)が次のように言上した。「村国連等志売が一度に3人の女児を出産しました」と。よって穀40斛(容量の単位)と乳母1人を支給した。

美濃國言。村國連等志賣一産三女。賜穀卌斛。乳母一人。

3つ子などを産んだ家に対して子ども手当のような福祉の記事は『続日本紀』にしばしば見られます。

被災者に無利息貸付け

5月21日(戊午) 畿内に霖雨(長雨)が降り、苗を損なった。使いを遣わして賑貸(貧民救済のために、無利子で金銭や穀類を貸し与えること)させた。

畿内霖雨損苗。遣使賑貸之。

これまでは被災者には金品を支給する「賑恤」が何度も行われていましたが、今回初めて返済を要する「賑貸」という文言が出てきました。律令制には出挙という稲の貸付け制度があり、これは有利子でしたが、今回は無利子貸付けということで出挙とは区別して賑貸という記述になったのでしょう。

無利子とはいえ、この情勢下で返済できるんですかね…?収穫ができるかどうかは天運で本人の努力とは無関係の要素も多いですから。

百済復興戦争の捕虜が日本に帰国する

5月26日(癸亥) 讃岐国那賀郡(徳島県那賀郡)の錦部刀良、陸奥国信太郡(茨城県稲敷郡美浦村など)の生王五百足、筑後国山門郡(福岡県柳川市・みやま市)の許勢部形見にそれぞれ布1襲、塩と穀を賜った。百済救援(663年の百済復興戦争)のときに功があったからである。

官軍に利あらず、刀良たちは唐兵に虜没せられて官戸(官保有の賎民)となったが、40余年を経て放免となった。刀良たちはここに至って思いがけず我が国の使者粟田朝臣真人たちに会い、これに従って帰朝したのである。その勤苦をあわれんで今回の賜与があった。讃岐國那賀郡錦部刀良。陸奥國信太郡生王五百足。筑後國山門郡許勢部形見等。各賜衣一襲及鹽穀。初救百濟也。

官軍不利。刀良等被唐兵虜。沒作官戸。歴卌餘年乃免。刀良至是遇我使粟田朝臣眞人等。隨而歸朝。憐其勤苦有此賜也。

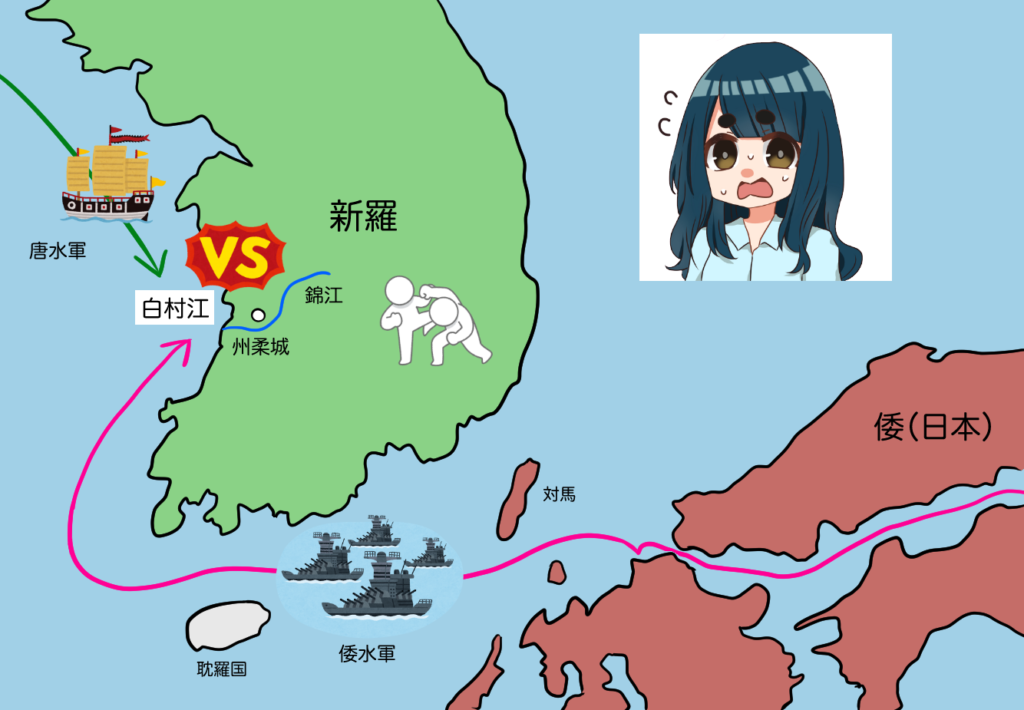

百済復興戦争について

百済復興戦争とは、天智天皇2年(663)に唐・新羅と百済・日本の間で起きた戦争のことです。もともと朝鮮半島は高句麗・新羅・百済の三国に分かれ、幾度も互いに侵略を繰り返し、微妙なパワーバランスのもとで常に争いの火種がくすぶっていました。

唐もまた、国の支配域と接している高句麗を排除したい思惑があり、日本(当時は倭)は日本で数百年にわたり百済や半島南端部における権益を持っていたため朝鮮三国・日本・唐の5カ国には複雑な利害関係がありました。

復興戦争が起きる3年前の斉明天皇6年(660)7月、唐は高句麗に侵略するための足がかりとして、まずは新羅を支援して百済を攻撃。このときの戦いで百済は滅亡してしまいます。日本は百済と国交があり、友好関係にあったため必然的に唐・新羅と敵対することになります。

『日本書紀』によると、渡来してきた百済人から仏教、暦学、天文学、地理学、占星術、占いの術などが伝わりました。

新たな百済王を擁立

天智天皇元年(662)5月、滅亡した百済の遺臣は国を復興するため、当時日本にいた王子の豊璋を新たな百済王として擁立。半島への足がかりを失っていた日本もまた、百済復興を支援するため勅を宣して彼を百済国王に立てました。そして同月、阿曇比邏夫を大将軍に任じ、軍船170艘で日本軍は半島に渡りました。

細かい話ですが、このとき天智天皇は即位しておらず皇太子・中大兄皇子の身分なので「勅」を宣したというのは正しくないんですよね。

戦闘開始、そして白村江の戦いへ

天智天皇2年(663)3月、日本は2万7千人の軍勢で新羅を攻撃。6月には新羅の2城を攻略しました。しかし、この月に百済の司令官の福信が百済王豊璋から謀反の罪を着せられ斬刑とされました。8月13日、これを知った新羅はすかさず百済本拠地の州柔城まで進軍し、これを包囲。このとき豊璋は城を抜け出して白村江に向かっています。

日本の攻撃は奏功してるみたいですが、百済側が内部から破壊されてますね…。福信が処刑されたあと、すかさず新羅が攻勢に移ったところを見ると彼が優秀な人物だったことがわかります。

白村江に向かった豊璋は、日本の増援部隊と同地で合流。8月28日、唐の軍船170艘と日本軍船の先着部隊との間で海戦が開始されました(日本側の戦力数は不明)。日本の将軍たちは「我らが先を争って攻撃すればなんとかなるだろう」と安易な正面突撃を決行。これを見た唐船は左右に回り込み日本船を包囲し、浮き足だった日本軍はたちまち崩壊し多くの兵が海に落ちて溺死する大敗北を喫したのでした。

この戦いが世に知られる「白村江の戦い」です。

このとき、百済王豊璋は高句麗に逃亡しています。

なぜ日本ではなく高句麗に…?

それにしても、日本はなぜまともな作戦も立てずに突っ込んでいってしまったのでしょう…。

『日本書紀』も日本の将軍と百済王が状況をよく観察しなかったことを過失と明記しています。日本が外国と戦闘して明確に敗北したといえるのは、白村江の戦いと太平洋戦争の2例だけといわれています。

唐・新羅連合軍に負けたと語られますが、大敗北となったのは唐vs日本の海戦で、新羅戦では2城を落としているので新羅には勝利したと言ってもいいはず!

この戦いのあとも一貫して新羅を下に見て朝貢国にしようとするのも「新羅には負けてない」の意識があったのかもしれませんね。

9月7日には百済の本拠地州柔城が陥落したため、百済は降伏し、完全に滅亡。生き残った者たちは密かに日本へ向かいました。

41年後、捕虜が日本に帰国する

このような経緯のなかで、唐軍の捕虜となった日本の兵は官戸(官保有の賎民)となり労役に就いていました。そして敗戦から41年後の慶雲元年(704)に捕虜の錦部刀良、生王五百足、許勢部形見の3人は、遣唐使の粟田真人たちと共に日本に帰国することが許されたのでした。

ここでようやく話が戻ってきました。

3人が兵士として戦ったのが20代から30代だとして、帰国したときにはもう60代70代ですね。人生の大部分を唐で過ごしたら日本語も忘れてしまってそう。

遣新羅使の帰国

5月28日(乙丑) 従五位下美努連浄麻呂と学問僧の義法・義基・総集・慈定・浄達たちが新羅から帰国した。

從五位下美努連淨麻呂及學問僧義法。義基。惣集。慈定。淨達等至自新羅。

慶雲3年(706)11月3日に、新羅王に勅書を賜ったあと、遣新羅使がいつ出発したのかについて詳しい日付は不明です。ただ、勅書には「寒気厳しく、この頃はどうされているだろうか」と天皇が近況を尋ねていることから年内か、翌年1月〜2月までには到着することを想定していたようです。

ただ…この時代冬季に船を出すのはかなりの危険が伴ったものと思われます。

旧暦の11月上旬はすでに現在の暦においては12月中旬頃であるため本格的な冬に入り、荒れる日本海を渡海することはかなり挑戦的であったと言えるでしょう。

日蝕

6月1日(丁卯) 日蝕があった。

日有蝕之。

日食についてはこちらをごらんください。

文武天皇崩御

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

6月15日(辛巳) 天皇が崩御した。遺詔(遺言として発する天皇の命令。いしょう)があり、挙哀を3日、凶服(喪服)を1月間着用することとした。

天皇崩。遺詔。擧哀三日。凶服一月。

天皇…とうとう崩御されました。これまで特にご病気にかかられたとか、そういった記事もなかったですね。先のことを何も知らない人が読んだらあまりにも突然で驚くと思います。

そうですね。それに文武天皇はまだ25歳で、これから一人前の君主として国を治めていくことが期待されていく中、急にですからね。

『続日本紀』の無味乾燥ともいえる短い記事がまたなんとも言えず現実感のなさを感じさせます。『日本書紀』と違い、物語調ではなくあくまでも事実をそのまま述べるのが続紀の方針ですから仕方のないことですが…。

持統上皇のときは、病気になった上皇の快癒のために大赦を行ったり、100人もの人を出家させて経を唱えさせたようですが、文武天皇にはそのようなことが行われた記事は存在しません。

挙哀は、声をあげて泣いて死者への悲しみを表す儀礼で、発哀ともいいます。日本での初出は『日本書紀』欽明天皇32年(571)8月1日条で、欽明天皇の崩御に際し新羅からの使者が挙哀の礼を捧げたことが記されています。

挙哀の対象者は天皇に限らず、大化5年(649)3月17日条では、阿倍大臣の死に際し孝徳天皇以下、皇祖母尊(譲位した皇極天皇)、皇太子中大兄皇子及び公卿たちが挙哀を行ったとあります。

その後も斉明天皇の崩御、天智天皇の崩御(このときは唐の使者が挙哀を3度行ったとある)、十市皇女の薨去、舎人王という皇族の薨去及び天武天皇の崩御のときに挙哀が行われました。ちなみに持統上皇のときは、遺詔により挙哀は行われませんでした。

30代以上の人は覚えているかもしれません。平成23年(2011)北朝鮮の金正日総書記が亡くなったとき、北朝鮮人民はこぞってひれ伏して大声をあげて泣いていた様子が当時テレビで放送されていました。

へえ、今でも挙哀の文化は残っているんですね!

ただ、日本では挙哀の礼はすでに廃れている上、あの北朝鮮ですから当時は「あんなの絶対嘘泣きだ」「わざとらしい」と多くの人が異様なものして認知していましたね。

まあ、泣いて悲しんでるアピールしないとあの国では処されてしまいますからね…

葬送儀礼

6月16日(壬午) 三品志紀親王、正四位下犬上王、正四位上小野朝臣毛野、従五位上佐伯宿禰百足、従五位下黄文連本実たちに殯宮のことに奉仕させた。遺詔に基づき、挙哀を行い凶服を着用した。初七日から七七(四十九日法要)に至るまで四大寺で斎会を設けた。

以三品志紀親王。正四位下犬上王。正四位上小野朝臣毛野。從五位上佐伯宿祢百足。從五位下黄文連本實等。供奉殯宮事。擧哀着服。一依遺詔行之。自初七至七七。於四大寺設齋焉。

志紀親王は天智天皇の皇子で、持統上皇の葬送のとき(大宝3年(703)10月9日条)に造御竈司の長官に、犬上王、佐伯百足及び黄文本実は上皇の崩御直後(大宝2年(702)12月23日条)に作殯宮司に任命されていました。

殯宮とは、ご遺体を火葬ないし土葬により葬るまでの間、仮に安置し殯の儀を行うための場所です。殯は、死者の復活を願いつつ、遺体が朽ちていく様を見届ける儀礼です。今回は「殯宮のことに奉仕させた」とあるだけで「作殯宮司」という名のある官司は置かれなかったようです。

天皇葬礼にかかわる臨時の任官

冬 10月3日(丁卯) 二品新田部親王・従四位上阿倍朝臣宿奈麻呂・従四位下佐伯宿禰太麻呂(大麻呂とも)・従五位下紀朝臣男人を造御竈司に任じた。

正四位下(従四位下か)下毛野朝臣古麻呂・正五位上土師宿禰馬手・正五位下民忌寸比良夫・従五位上石上朝臣豊庭・従五位下藤原朝臣房前を造山陵司に任じた。

正四位下犬上王、従五位上采女朝臣枚夫・多治比真人三宅麻呂、従五位下黄文連本実・米多君北助を御装司に任じた。以二品新田部親王。從四位上阿倍朝臣宿奈麻呂。從四位下佐伯宿祢太麻呂。從五位下紀朝臣男人爲造御竃司。

從四位上下毛野朝臣古麻呂。正五位上土師宿祢馬手。正五位下民忌寸比良夫。從五位上石上朝臣豊庭。從五位下藤原朝臣房前爲造山陵司。

正四位下犬上王。從五位上采女朝臣枚夫。多治比眞人三宅麻呂。從五位下黄文連本實。米多君北助爲御装司。

一気に4ヶ月後に飛びました。これはこの間の記録がないということではなく、文武天皇の治世は崩御をもって終結したため、この期間の出来事は次代の元明天皇紀に記載されています。

造御竈司は、文字通り竈(かまど)をつくる担当なので、崩御から約3ヶ月半経った時点で文武天皇は土葬ではなく火葬により葬られることが決定したようです。

持統上皇に続いて文武天皇も火葬になったんですね。

| 持統上皇 | 文武天皇 | |

| 作殯宮司 | ○ | △ |

| 造御竈司 | ○ | ○ |

| 造山陵司 | × | ○ |

| 御装司 | ○ | ○ |

| 造大殿垣司 | ○ | × |

造山陵司は御陵をつくる担当ですが、持統上皇は夫の天武天皇の御陵に合葬されたため新造の必要がなく任官もありませんでした。

誄を奉り、諡号を奉じて火葬を行う

11月12日(丙午) 従四位上当麻真人智徳が誄人を率いて誄(故人を悼み、生前の功績を称える弔辞)を奉った。諡して倭根子豊祖父天皇とした。その日のうちに飛鳥の岡で火葬とした。

從四位上當麻眞人智徳率誄人奉誄。謚曰倭根子豊祖父天皇。即日火葬於飛鳥岡。

文武天皇はこの日火葬に付されました。火葬の前に故人への最後のお別れのことばとして誄が読み上げられ、その中で倭根子豊祖父天皇という諡号が奉じられました。諡号は死後に贈られる名前で生前の功績を賞して偉大さを表現する名前が付けられます。

なるほど、死後に贈られるから諡号なんですね!

(※違います)

実は「文武天皇」というのも諡号なんですよ。

倭根子豊祖父天皇は、日本古来からの「大和言葉」により名付けられた国風諡号(または和風諡号)で、文武天皇は漢籍を参考にし、大陸の皇帝に寄せて名付けられた漢風諡号です。

大和言葉、みやびでいいですねぇ✨私は国風諡号の方が好きかもしれません。

でも名前が長くて少し読むのが大変

国風諡号は、倭根子・豊・祖父に分解できます。倭根子は天皇の尊称で、豊は美称。「祖父」はどういうことなのでしょうか。文武天皇を祖父とする人物はこの時点にはおらず「父母の父」を意味するものではないと思います。

思うに、将来の皇統の継続に願いを込めて、若くして崩御した文武天皇が祖父の世代になるまで皇位継承がなされていくことに期待した諡号なのかもしれません。

若くして亡くなられたからこそ、これを惜しんであえて年長者を意味する「祖父」の名を贈ったのかも?

ところで、『続日本紀』の文武天皇即位前紀では、天皇を指して「天之真宗豊祖父天皇」という国風諡号で呼んでいます。

なぜ2つの国風諡号があるのか?編集上のミスでしょうか

「天之真宗」は天より正統な皇位を受け継いだこと意味する語でしょう。

天皇を山陵に葬る

11月20日 天皇を檜隈安古山陵に葬り奉った。

奉葬於桧隈安古山陵。

造山陵司を任命したのが10月3日とあるので、ものの1ヶ月半という驚異的なスピードで山陵をつくり上げたことになります。造山陵司の長官は下毛野古麻呂、やはり彼は優秀な人物だったようです。また、藤原不比等の子息である房前も任用されていたことにも注目されます。

下毛野古麻呂さん、あまり一般に有名ではないですがしばしば名前が出てきますね

なぜここまで葬送を急いだのでしょう?天武天皇のときは2年、持統上皇のときは1年の殯の期間をとっていましたが、今回は崩御から葬送まで半年も経っていません。

そもそも1年単位で殯をするのが長すぎたんじゃないですか?儀式とはいえ、やっぱりご遺体をそんなに長い期間放置…いや安置するのは見るに堪えないですし衛生的にもよろしくないでしょうし…。その反省もあって急いだとか…?

『続日本紀』第3巻 終

治世10年…ここまで長かったですね。

日本の安寧のため一心に罪穢れを背負って祈りを捧げてこられた天皇に感謝します。

次回の記事

コメント