こんにちは、いづみです✨

今回はタコ🐙からよみがえる古代史について解説していきます!

違います。

和銅4年(辛亥・西暦711年)現代語訳・解説

駅家の設置

正月2日(丁未) 初めて都亭駅(平城京内にある駅家か)と、山背国相楽郡(京都府木津川市)に岡田駅(木津川市)、綴喜郡(京都府宇治田原町など)に山本駅を、河内国交野郡(大阪府枚方市)に楠葉駅を、摂津国嶋上郡に大原駅(大阪府高槻市付近)、嶋下郡に殖村駅(大阪府茨木市上野町付近)を、伊賀国阿閇郡に新家駅(三重県伊賀市阿山町付近)を置いた。

始置都亭驛。山背國相樂郡岡田驛。綴喜郡山本驛。河内國交野郡楠葉驛。攝津國嶋上郡大原驛。嶋下郡殖村驛。伊賀國阿閇郡新家驛。

律令制では駅家(うまや)という駅制度があり、中央と地方を連絡する道路の一定区間ごとに駅を置いていました。駅家には官馬が備えられ、官人や公人が利用する馬の飼育、宿泊や食事をするための施設がありました。

その中で都亭駅というのは平城京の中に置かれた駅で、役人が官馬に乗り地方へ出発するためのスタート地点となる駅家のようです。

始発駅のようなものですね!新しい都が造られたのですから当然こういった施設も必要になってくるということ。

そして次に置かれたのが記事中にある山背、河内、摂津、伊賀に置かれた6駅ですが、こちらも新都での体制に合わせて新設された駅と見て良いでしょう。

それぞれの駅の位置関係を見るに、平城京から山陽道に出るために設置されたもので、岡田駅→山本駅→樟葉駅までは木津川沿いを北上し、樟葉駅で渡河して大原駅→殖村駅というルートのようです。

新家駅家だけは性格を異にするようですが、平城京から東国への連絡と見れば自然でしょう。

卒(土師馬手)

2月26日(辛丑) 従四位下土師宿禰馬手が卒した。

從四位下土師宿祢馬手卒。

⭐️日本書紀

・天武天皇元年(672)6月24日(甲申) 東国に出発し、菟田に到った大海人皇子(天武)一行に屯田司(御料田の経営をする役所)の舎人として食事を提供した。

・同年6月26日(丙戌) 東山道の諸国に派遣され、兵の徴発を行った。

・同13年(684)12月2日(己卯) 他49氏とともに宿禰の姓を賜る(土師連→土師宿禰)。

以上は主に壬申の乱における土師馬手の記述です。

壬申の乱から39年。乱で活躍した人たちが亡くなり世代交代が進んでいるようです。

この方も壬申の乱の功臣と言えると思いますが、特別何か恩賞のようなものはないんですね。

⭐️続日本紀

文武天皇2年(698)正月19日(庚辰) 直広参(正五位下相当) 新羅からの献上品を天武天皇陵に奉納する。

同3年(699)10月20日(辛丑) 天智天皇陵に遣わされ陵の修繕を行う。

大宝3年(703)10月9日(丁卯) 正五位下 持統上皇の造御竈副に任じられる。

慶雲4年(707)10月3日(丁卯) 正五位上 文武天皇の造山陵司に任じられる。

和銅2年(709)正月9日(丙寅) 従四位下を授けられる。

ほぼ天皇陵にかかわる事績ですね。土師氏は歴史的経緯から陵墓造営や土器の製作を担った氏族です。『日本書紀』には土師氏の祖である野見宿禰が初めて天皇の山陵に埴輪を作って立てることを進言したという記述があります。

まさに「土づくりの師」だったわけですね✨

賜姓(渡相神主)

3月6日(辛亥) 伊勢国(三重県)の人、磯部祖父と高志の2人に渡相神主の姓を賜った。

伊勢國人磯部祖父。高志二人。賜姓渡相神主。

渡相神主は伊勢の神宮の外宮(豊受大神宮)の祭祀、運営を担った氏族です。表記揺れが大きく「度会」「渡会」などとも表記されます。伊勢神宮を擁する度会郡と多気郡は「神郡」とされ、郡政を社家の一族で行うことが容認されており渡相神主氏もこれに関わっていたものと思います(慶雲元年正月22日(戊申)条)。

この姓を授けられた磯部氏の2人ですが、「磯部」は志摩国の地名で今でも神宮内宮(皇大神宮)の別宮「伊雜宮」があり、「磯部の大神宮さん」「磯部の宮」の愛称で親しまれています。

伊雜宮 周辺には磯部の地名があり、磯部氏は同地の豪族

名前からして神社に関連する特殊な氏族ですね。

多胡郡の新設

(続き)

上野国甘良郡の織裳、韓級、矢田、大家と緑野郡の武美と片岡郡の山(山部里)等の6郷(当時は「里」)を分割して新たに多胡郡を置いた。

割上野國甘良郡織裳。韓級。矢田。大家。緑野郡武美。片岡郡山等六郷。別置多胡郡。

国郡里制

律令制の本来の行政単位は国ー郡ー里の3階層ですが、のちに国ー郡ー郷ー里の4階層となり、その後は里がなくなって国ー郡ー郷の形に収まりました。

『続日本紀』は平安時代初期の桓武天皇の時代に編まれた書なので「里」ではなく「郷」の表記になっているのでしょう。

ということは、和銅4年当時は織裳里、韓級里という名前だったのですね。

国郡里制は高校の日本史に出てきますよね!変遷が若干ややこしいですが、結局のところ里が郷という字に置き変わっただけ?

「山等」とはなんなのか?

今回の記事は上野国のうち、甘楽郡の織裳郷・韓級郷・矢田郷・大家郷の4郷、緑野郡の武美郷、片岡郡の山等、合計6郷を合併して新たに多胡郡を新設したという記事です。この中で「片岡郡の山等」とは何なのかについて悩みました。

文字通り片岡郡にある「山」のことを言っているのか、それとも「山郷」という郷があったのか、はたまた「山等郷」という郷だったのか?

他の5郷がはっきり固有名詞を挙げているのに、最後の1郷が謎めいていますね。山郷や山等郷という名前は実在したのですか?

実在しませんでした!これは敢えて本来の郷名を避けて「山」として「等」は単なる列記するときの「〜など」の意味です。

なぜ本来の名前を避けたのかというと、これは桓武天皇の本名(諱という)の「山部」に触れてしまうからです。

これも『続日本紀』編纂時点の事情が絡んでるということですね…!

天皇のお名前は呼ぶことはおろか書くことすら避けられたんですね。

そう、本来は山部郷なのですが諱に触れるため『続日本紀』では「部」の字を書かずに敢えて「山」とぼかしたのです。ちなみに山部郷はのちに山名郷という名前に変更されます。

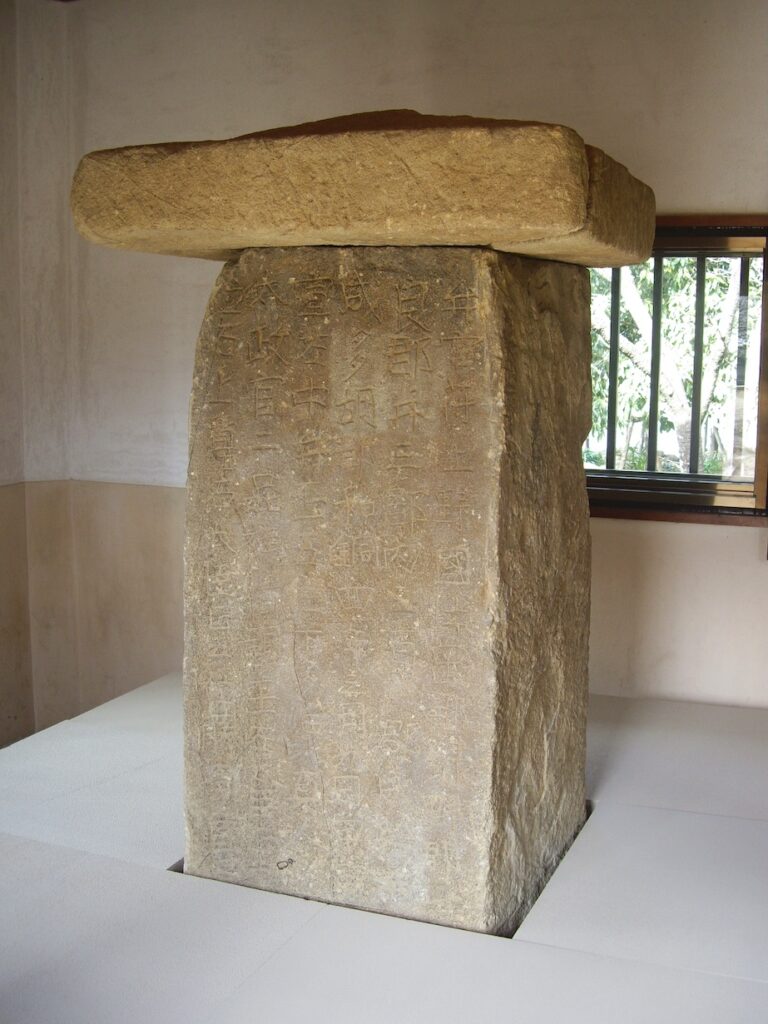

多胡郡創設の記念碑「多胡碑」

このときの多胡郡創設を語る石碑が現存しています。平安時代以前の石碑で現存するのは全国でも20例ほどしかなく、相当に貴重な史料であり国の特別史跡に指定されています。碑文の内容も「上野国の片岡郡、緑野郡、甘楽郡の3郡の内から300戸を分けて1郡と成せ」とあるなど続日本紀の記述ともよく合致します。

高崎観光協会に多胡碑の詳しい解説が載っています!

日蝕

夏 4月1日(丙子) 日蝕があった。

日有蝕之。

日蝕についてはこちらの記事をご覧ください。NASAによるとこのときの日蝕は金環日食ですが、観測できたのは南米のペルー沿岸付近が中心で、日本では午前2時過ぎにあたり太陽が出ていないため観測は不可能だったようです。

この記録は輸入元である唐の暦にもとづいて行われた「予報」のようなもので、これがそのまま『続日本紀』にも記録されたようです。

アジアの裏側では実際に日蝕が起きていたとはいえ、日本では観測できなかった。このケースの場合、予報した陰陽師の人の立場はちょっと悪そうですね?

地球の裏側とかいう概念そのものがないですからね。完全に予報を外したことになってしまいますよね。

飢饉の発生

4月5日(庚辰) 大倭、佐渡の2国に飢饉が発生したため賑給(被災者に物品を送り支援すること)を加えた。

大倭佐渡二國飢。並加賑給。

詔(成選者への叙位)

4月7日(壬午) 詔により、文武百寮の成選(勤務考査の結果、昇進が決定すること)の者への叙位を行った。

従五位上熊凝王、長田王 正五位下を授けた。正四位下中臣朝臣意美麻呂、巨勢朝臣麻呂 正四位上を授けた。

従四位上石川朝臣宮麻呂 正四位下を授けた。

従四位下息長真人老 従四位上を授けた。

正五位上猪名真人石前、路真人大人、大伴宿禰旅人、従五位上石上朝臣豊庭 従四位下を授けた。

正五位下忌部宿禰子首、阿倍朝臣広庭、石川朝臣難波麻呂、石川朝臣石足、大宅朝臣金弓、太朝臣安麻呂、多治比真人三宅麻呂、従五位上笠朝臣麻呂 正五位上を授けた。

従五位上多治比真人吉提、多治比真人吉備、上毛野朝臣安麻呂、佐伯宿禰百足、阿倍朝臣船守、采女朝臣比良夫、阿倍朝臣首名、大神朝臣狛麻呂、曽禰連足人 正五位下を授けた。

従五位下藤原朝臣武智麻呂、藤原朝臣房前、巨勢朝臣子祖父、多治比真人県守、県犬養宿禰筑紫、小治田朝臣安麻呂、中臣朝臣人足、平群朝臣安麻呂 従五位上を授けた。

正六位下池田朝臣子首、石川朝臣足人、従六位上阿倍朝臣駿河、従六位下粟田朝臣必登、正七位上中臣朝臣東人、正七位下高橋朝臣毛人、正六位上民忌寸袁志比、黄文連備、鍛師連大隅、道君首名、従六位上置始連秋山 従五位下を授けた。

詔叙文武百寮成選者位。從五位上熊凝王。長田王並授正五位下。

正四位下中臣朝臣意美麻呂。巨勢朝臣麻呂並正四位上。

從四位上石川朝臣宮麻呂正四位下。

從四位下息長眞人老從四位上。

正五位上猪名眞人石前。路眞人大人。大伴宿祢旅人。從五位上石上朝臣豊庭並從四位下。

正五位下忌部宿祢子首。阿倍朝臣廣庭。石川朝臣難波磨。石川朝臣石足。大宅朝臣金弓。太朝臣安麻呂。多治比眞人三宅麻呂。從五位上笠朝臣麻呂並正五位上。

從五位上多治比眞人吉提。多治比眞人吉備。上毛野朝臣安麻呂。佐伯宿祢百足。阿倍朝臣船守。采女朝臣比良夫。阿倍朝臣首名。大神朝臣狛麻呂。曾祢連足人並正五位下。

從五位下藤原朝臣武智麻呂。藤原朝臣房前。巨勢朝臣子祖父。多治比眞人縣守。縣犬養宿祢筑紫。小治田朝臣安麻呂。中臣朝臣人足。平群朝臣安麻呂並從五位上。

正六位下池田朝臣子首。石川朝臣足人。從六位上阿倍朝臣駿河。從六位下粟田朝臣必登。正七位上中臣朝臣東人。正七位上高橋朝臣毛人。正六位上民忌寸袁志比。黄文連備。鍜師造大隅。道君首名。從六位上置始連秋山並從五位下。

平城京遷都直後の人事ということから、遷都関係の実績が評価されての叙位と見ることができます。特に、七位や六位から従五位という貴族層の仲間入りを果たした高橋氏(食膳関係)、鍛師氏(金属加工関係)、置始氏(宮廷装束の染色に関わる)などの遷都に関する功績が大きかったようです。

この中でも鍛師大隅は文武天皇4年6月17日(甲午)条にも登場し、実務官人として大宝律令撰定にも参画した有識者です。

芳野郡に郡司を設置

4月9日(甲申) 大倭国芳野郡(奈良県南部。吉野町など)に初めて大領(郡司の長官)・少領を各1人、主政2人、主帳1人を置いた。

大倭國芳野郡始置大少領各一人。主政二人。主帳一人。

大領、少領などは郡の行政を担う「郡司」で律令に定められた官職ですが、なぜ今まで設置していなかったのか不審。おそらく吉野(古代においては特に美称として芳野とも表記された)という土地の特殊性からと思われます。山や谷が深く、神仙が隠れ住む仙境として知られた吉野には離宮があり、歴代の天皇、特に持統天皇が30回以上もの多数行幸しています。

ゆえに、これまでは離宮の管理運営を吉野土着の豪族ではなく朝廷直轄で管理していたと。そのため今まで郡司を設置していなかったのだと理解するのが良いかと思います。

卒(多治比水守)

4月15日(庚寅) 宮内卿従四位下多治比真人水守が卒した。

宮内卿從四位下多治比眞人水守卒。

多治比氏は「真人」の姓が示すことから分かるように、天皇から分かれた氏族で、第28代宣化天皇を祖とします。多治比水守は『日本書紀』には登場せず、初見は『続日本紀』の大宝元年からです。

⭐️続日本紀の記述

大宝元年(701)11月13日(丙子) 尾張守従五位下 持統上皇の行幸に際し封10戸を賜る。

大宝3年(703)7月5日(甲午) 尾張守に任じられる(再任か)。

慶雲4年(707)5月8日(乙巳) 正五位下 河内守に任じられる。

和銅元年(708)3月2日(乙未) 近江守に任じられる。

和銅2年(709)正月9日(丙寅) 従四位下を授けられる。

同年9月26日(己卯) 任国(近江国)の統治を評価され、田10町と穀200斛、衣1襲を賜る。

和銅3年(710)4月23日(癸卯) 宮内卿に任じられる。

尾張、河内、近江と重要な国の守を歴任し、宮内卿という重職に就きました。

1年前に宮内卿に任じられたばかりだったんですね。

詔(賀茂祭の国司検察)

4月20日(乙未) 次のように詔した。「今後は賀茂祭の日は毎年国司が検察すること」と。

詔。賀茂神祭日。自今以後。國司毎年親臨検察焉。

山背国(京都府、のち山城国)の賀茂神社で行われる賀茂祭は当時から非常に盛況で、その熱狂のあまりトラブルも多かったようで、文武天皇2年(698)3月21日(辛巳)条には人を集めて騎射(馬を走らせ、馬上から矢を的に射る競技)をすること、大宝2年(702)4月3日(庚子)条には人がより集まって仗をとり騎射をすることについて禁令が出されています。

次回の記事

コメント