こんにちは、いづみです。

平城京の遷都ということは奈良時代の始まりですね。

西暦710年ということで「なんときれいな平城京」の語呂合わせで覚えた人も多いのではないでしょうか。

「きれいな」の部分は、「立派な」とか、「すてきな」とか教える先生によってバリエーションがあるらしいですね。

和銅3年(庚戌・西暦710年)現代語訳・解説

続日本紀 巻第5 和銅3年正月から同5年12月まで

従四位下行民部大輔兼左兵衛督皇太子学士臣菅野朝臣真道らが奉勅し撰す續日本紀卷第五 起和銅三年正月、盡五年十二月

從四位下行民部大輔兼左兵衛督皇太子学士臣菅野朝臣眞道等奉勅撰。

元日朝賀の儀 隼人と蝦夷が参列する

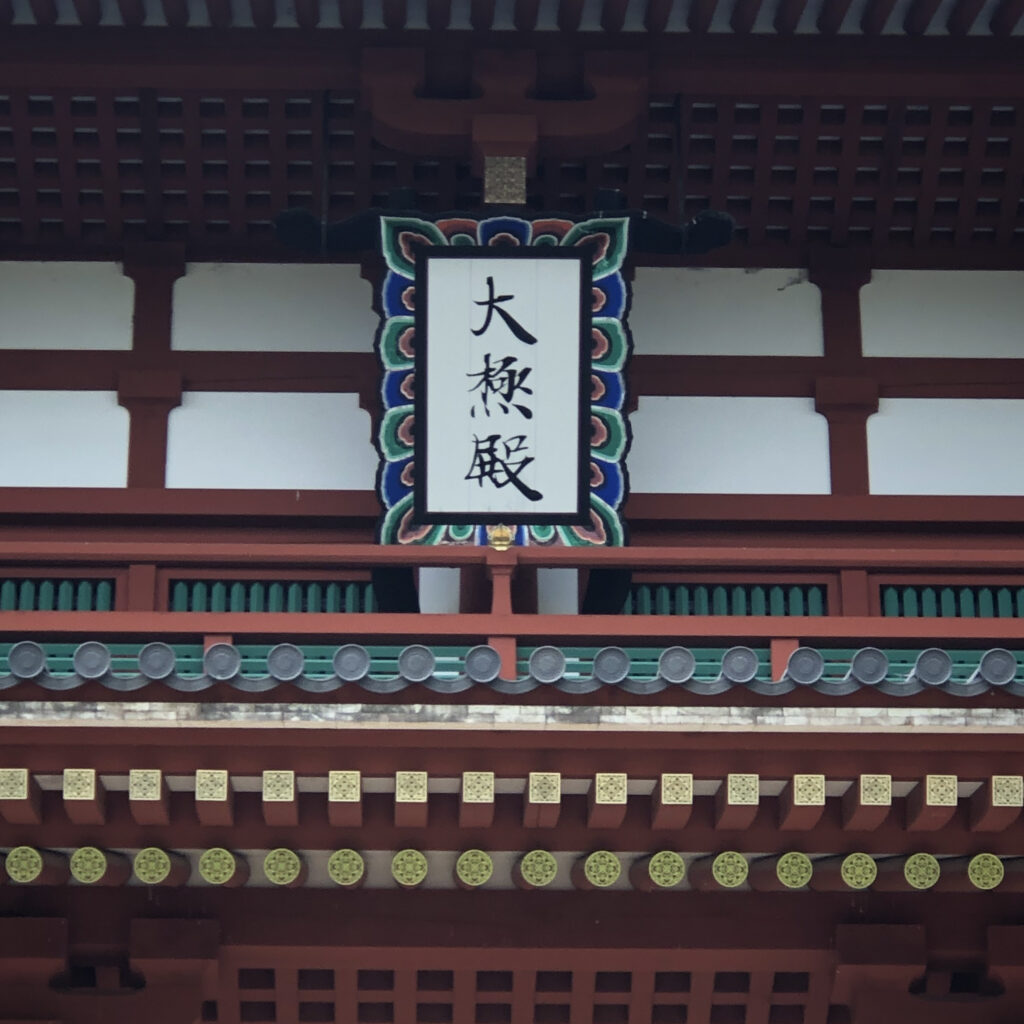

春 正月1日(壬子) 天皇は大極殿に御し、朝賀を受け給われた。

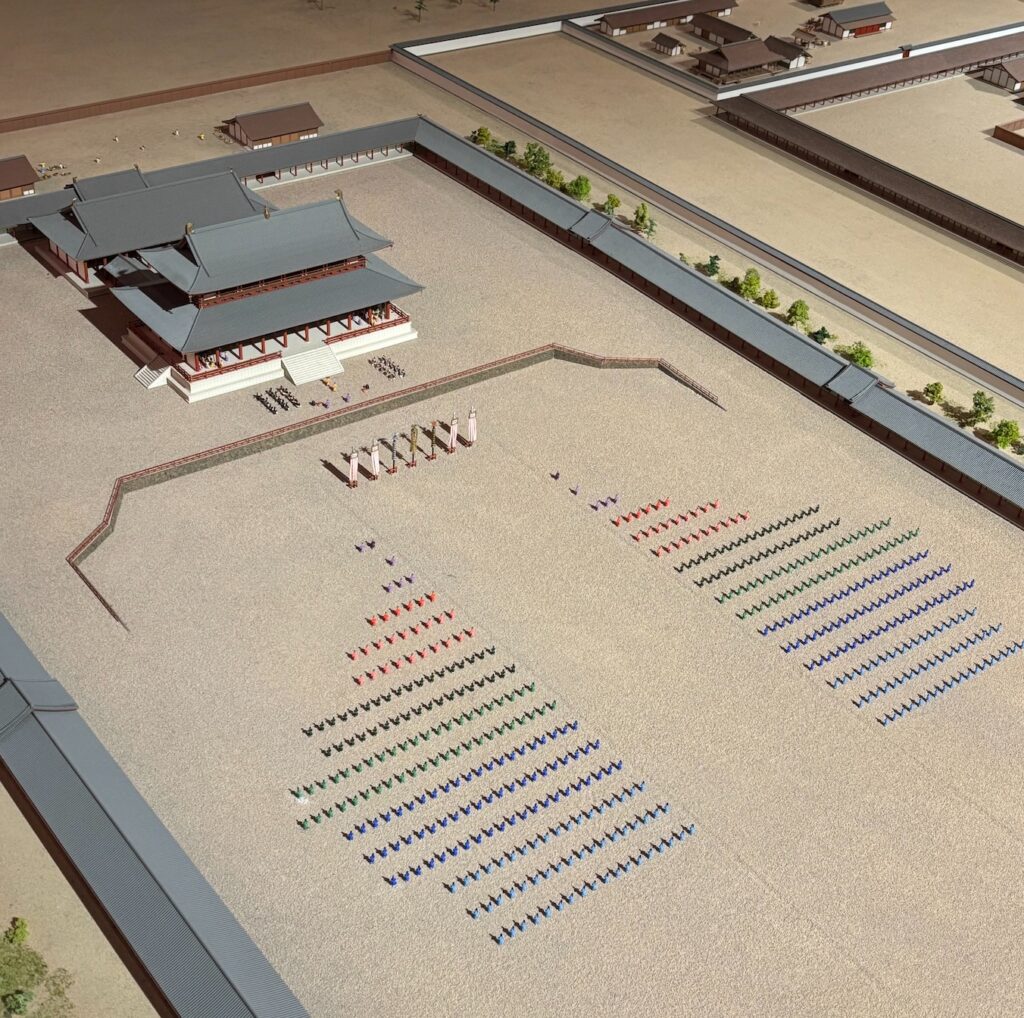

隼人、蝦夷たちも参賀の列に加わった。左将軍正五位上大伴宿禰旅人、副将軍従五位下穂積朝臣老、右将軍正五位下佐伯宿禰石湯、副将軍従五位下小野朝臣馬養たちが皇城門の外の朱雀路(藤原京の中央を貫く大通りで、京の入り口と宮殿をつなぐ街路)で騎兵を道の東西に分け、隼人と蝦夷たちを率いて進んだ。天皇御大極殿受朝。

隼人蝦夷等亦在列。左將軍正五位上大伴宿祢旅人。副將軍從五位下穗積朝臣老。右將軍正五位下佐伯宿祢石湯。副將軍從五位下小野朝臣馬養等。於皇城門外朱雀路東西。分頭陳列騎兵。引隼人蝦夷等而進。

元日は朝賀という、宮殿で最も格式の高い大極殿で百官が天皇を拝賀する儀式が執り行われます。

藤原京で行われる最後の朝賀ですね

この年の朝賀は、前年10月26日(戊申)に薩摩から入朝した188人の隼人たちが参列しました。また、蝦夷は同じく前年の7月〜8月にかけて行われた越後蝦夷の征討に関わるもので、捕虜や朝廷に帰順した者たちが参列したものと思われます。

隼人がはるばる薩摩からやってきた理由は朝賀に参列するためだったようです。

隼人・蝦夷の引率に左右将軍と2人の副将軍がつきましたが、右将軍の佐伯石湯は蝦夷征伐のときには「征越後蝦夷将軍」に任じられていました。

朱雀路の東西に分けて引率したとのことなので、文字通り左側(東側)を左将軍が、右側(西側)を右将軍が担当したのでしょう。また、騎兵は500人態勢であったため(前年10月26日(戊申)参照)東西それぞれ均等に250人で事にあたったと思われます。

隼人と蝦夷たちに国の威厳を示そうというわけですね。

500人態勢の騎兵と4人の将軍、ずいぶん気合いが入っています。

これもやはり平城京への遷都を直前に控えている都合上、隼人や蝦夷たちに反乱を起こさせないよう国の偉大さと威信を見せる目的があったのだと思います。

叙位(従五位下)

正月7日(戊午) 無位門部王、葛木王、従六位上神社忌寸河内に従五位下を授けた。

授无位門部王。葛木王。從六位上神社忌寸河内並從五位下。

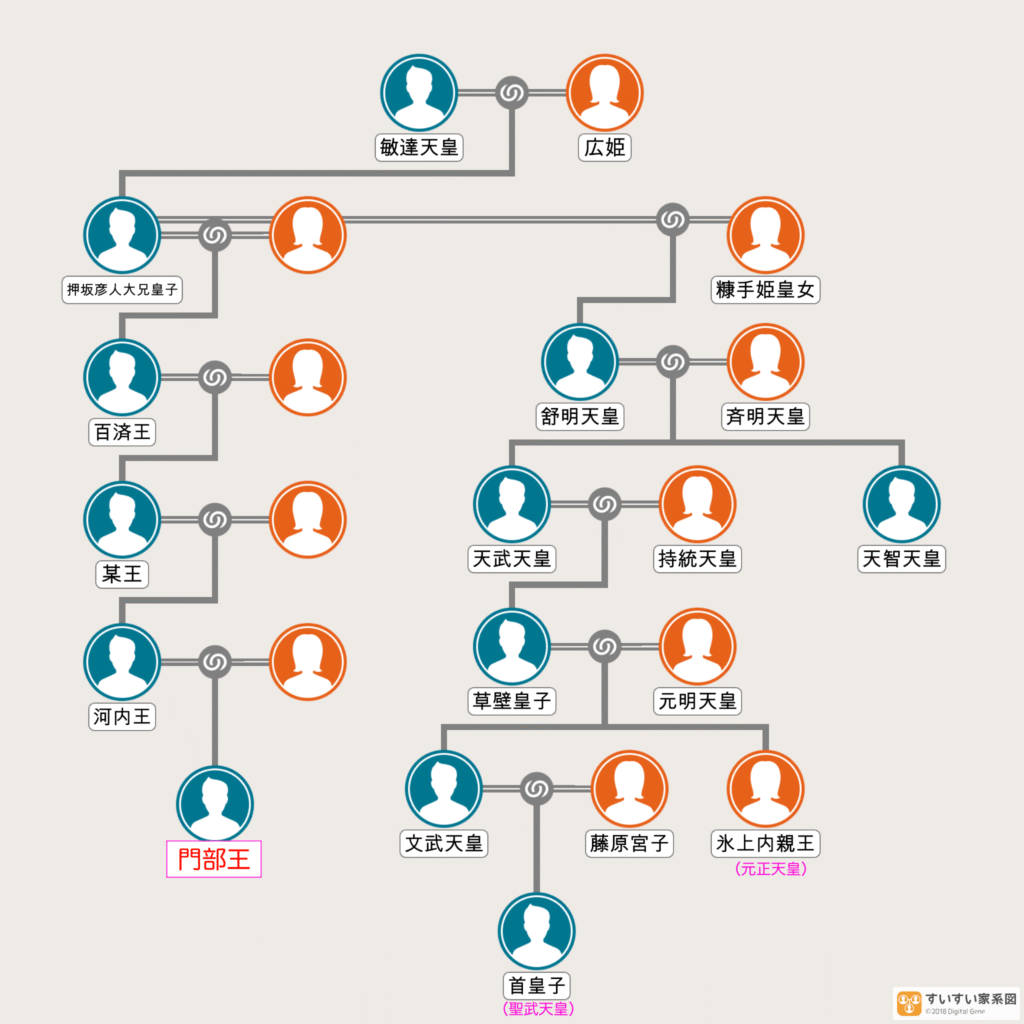

門部王について

門部王は第30代敏達天皇の系統の皇族で、系図しては以下のようになります。

門部王は文武天皇と同世代なんですね!

はい。押坂彦人大兄皇子から数えて5世の王であり、皇統の本流からは遠く離れていますね。

5世王は律令の規定によると本来は皇族の籍からは外れて臣下になるのですが、慶雲3年(706)2月16日(庚寅)の改正で、5世王も皇族として認められることとなりました。

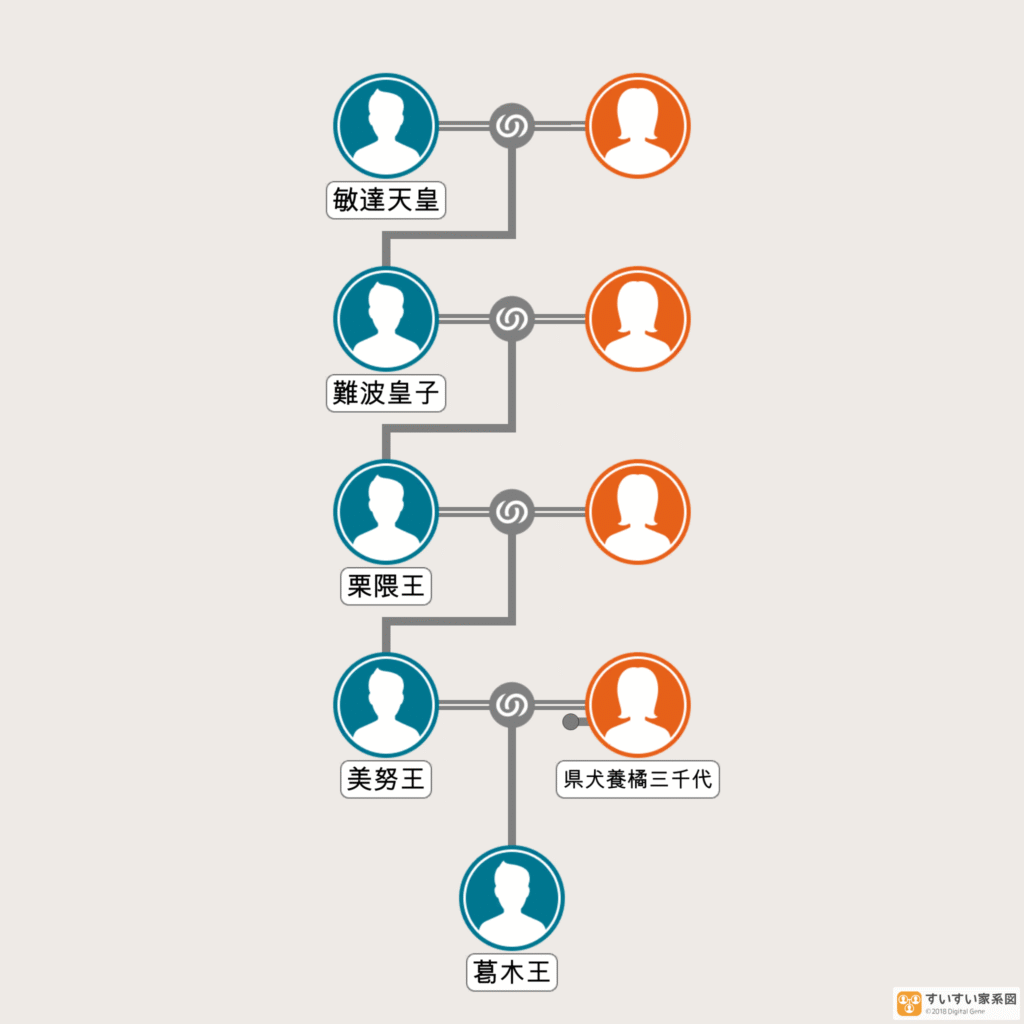

葛木王について

葛木王は葛城王とも表記され、この人物はのちに左大臣になる橘諸兄であり、この記事が史書における橘諸兄の初見です。

先ほどの門部王と同じく先祖は敏達天皇なんですね!

4世王の葛木王ですが、のちに皇籍を辞して王の名を去り「橘」という姓を天皇から賜ることになります。

長屋王の王子に同名の人物がいますが、長屋王の変(神亀6年・729)の時点で無位であるため、別人です。

神社忌寸氏について

神社忌寸河内(かみこそ の いみき かわち)という人物は『続日本紀』においてはこの記事にしか見えず、神社氏という氏族については『日本書紀』孝徳天皇紀の大化2年(646)3月19日(辛巳)条において、天皇の命令によく従い称賛された人物として神社福草の名前が見えるのみ。『続紀』以後の六国史でも神社忌寸姓の人物は見られず、平安前期に著された氏族名鑑である『新撰姓氏録』にも載っていないため詳細は不明です。

従五位下に叙されるということは、朝廷の序列でいえば貴族の仲間入りということですから、何か大きな功績があったのでしょうが詳細が語られることはありません。

神社という氏族名ですから、やはり神の祭りや神社の経営に関わったのでしょうね。タイミング的に平城京の遷都と関係がありそうですが…。

考選の方法について制定

正月11日(壬戌) 次のように制定した。「位階を授けられる者の考選(官人の勤務考査と、考査に基づく昇進)は、その前回の考を通計して評価してはならない」と。

制。授位者不得通計前考。

考選制度についてはこちらをご覧ください。「考」は上司が部下の1年間の勤務実績をもとに評価を下すものですが、昇進の可否は6度(つまり6年間)の考を経なければなりません。

今回制定されたのは、その毎年行われる「考」を純粋にその1年間の勤務について評価せよというものです。

去年までの考で今年の評価を左右させてはならず、あくまでもその年の1年間で評価せよ!ということですね。

卒(高橋笠間)

(続き)

散位(位階を有しているが特定の官職に就いていない者)従四位下高橋朝臣笠間が卒した。

散位從四位下高橋朝臣笠間卒。

高橋笠間の事績は『日本書紀』には見られず、『続日本紀』には以下の記事が存在します。

大宝元年(701)正月23日(丁酉) 左大弁・直広参(正五位下相当)として遣唐大使に任じられる。ただし、唐には渡らなかった?

大宝2年(702)8月4日(己亥) 正五位上として造大安寺司に任じられる。

大宝3年(703)10月9日(丁卯) 持統上皇の造御竈副(遺体を火葬する竈を造る臨時官司の次官)に他2人と共に任じられる。

左大弁は、太政官(国政の最高機関)とその下の八省をつなぐパイプのような役割をする「弁官」の筆頭官です。弁官は膨大な公文書の作成や処理を行うので、これらの実務に堪能な官人が任じられます。高橋笠間はそのトップに在籍していたということで、その能力は非常に高かったはずです。

弁官は太政官の命令を八省に伝えたり、八省からの報告を受けてそれを太政官に伝達したりする中継の役割があるんですね!

その後、大宝3年、持統上皇の葬儀が終わったあとは彼の記録がないため造御竈副の任を終えたあとにそのまま散位になったのでしょうか。

叙位

正月13日(甲子) 無位鈴鹿王、六人部王に従四位下を授けた。

正六位上吉野連久治良、黄文連益、田辺史比良夫、刀利廉嗣、

正六位下大倭忌寸五百足、山田史御方、

従六位上路真人麻呂、押海連人成、車持朝臣益、下毛野朝臣人に従五位下を授けた。授无位鈴鹿王。六人部王並從四位下。

正六位上吉野連久治良。黄文連益。田邊史比良夫。刀利康嗣。

正六位下大倭忌寸五百足。山田史御方。

從六位上路眞人麻呂。押海連人成。車持朝臣益。下毛野朝臣信並從五位下。

鈴鹿王は天武天皇の孫で、天武の長子である高市皇子の子です。長屋王とは兄弟(腹違い?)で、鈴鹿王は弟になります。

天皇の孫、つまり2世王は律令(選叙令)の規定により、21歳以上になると従四位下の位階が授けられます。

これを「蔭位」といいます。

大宰府が銅銭を献上

正月15日(丙寅) 大宰府が銅銭を献上した。

大宰府獻銅錢。

銅銭とは和銅元年(708)8月10日(己巳)から流通が始まっている和同開珎のことですが、大宰府がこれを中央に献上する意味はなんでしょうか?銅銭とはお金なので、大宰府はただお金を朝廷に差し出しただけに見えますが、当時と今とではお金についての考え方は違います。

当時、特に地方においては銭貨は物の売買に利用されるよりも祭祀や、死者を葬る時の供え物として使われたようです。

そもそも都や他の大きな町以外に市場があったのかどうかも怪しいですね?大宰府は規模や立地の重要性からしてありそうですが…

公設の市場があるのは、律令によると都と摂津国の2ヵ所だけで大宰府はなかったみたいです。私的な市場があった可能性はありますけど…

だとすると、この2ヵ所以外の場所ではお金を持っていても祭祀以外に使い途がないということ…。

もしかしたらもっと話は単純で、大宰府で製造していた和同開珎を単に都に納品したという話なのかも?

天皇が百官、隼人、蝦夷に宴を賜う

正月16日(丁卯) 天皇が重閤門(ここでは藤原宮の朱雀門)に御し、宴を文武百官と隼人と蝦夷に賜って、諸方の音楽を演奏させた。従五位以上に衣1襲を賜った。隼人・蝦夷たちにも各自差をつけて位を授け、禄を賜った。

天皇御重閣門。賜宴文武百官并隼人蝦夷。奏諸方樂。從五位已上賜衣一襲。隼人蝦夷等亦授位賜祿。各有差。

門には大規模な宴会を開けるようなスペースがあったんですね

重閤門は屋根が二重になっており、重層門という様式のようです。

2階部分で宴を開いたのでしょうか?おそらく、藤原宮で催された最後の宴席だったことでしょう。

正月16日…宴会はいいですが、なかなか冷えそうですね

銅銭、采女、舎人の献上

正月27日(戊寅) 播磨国(兵庫県南西部)が銅銭を献上した。

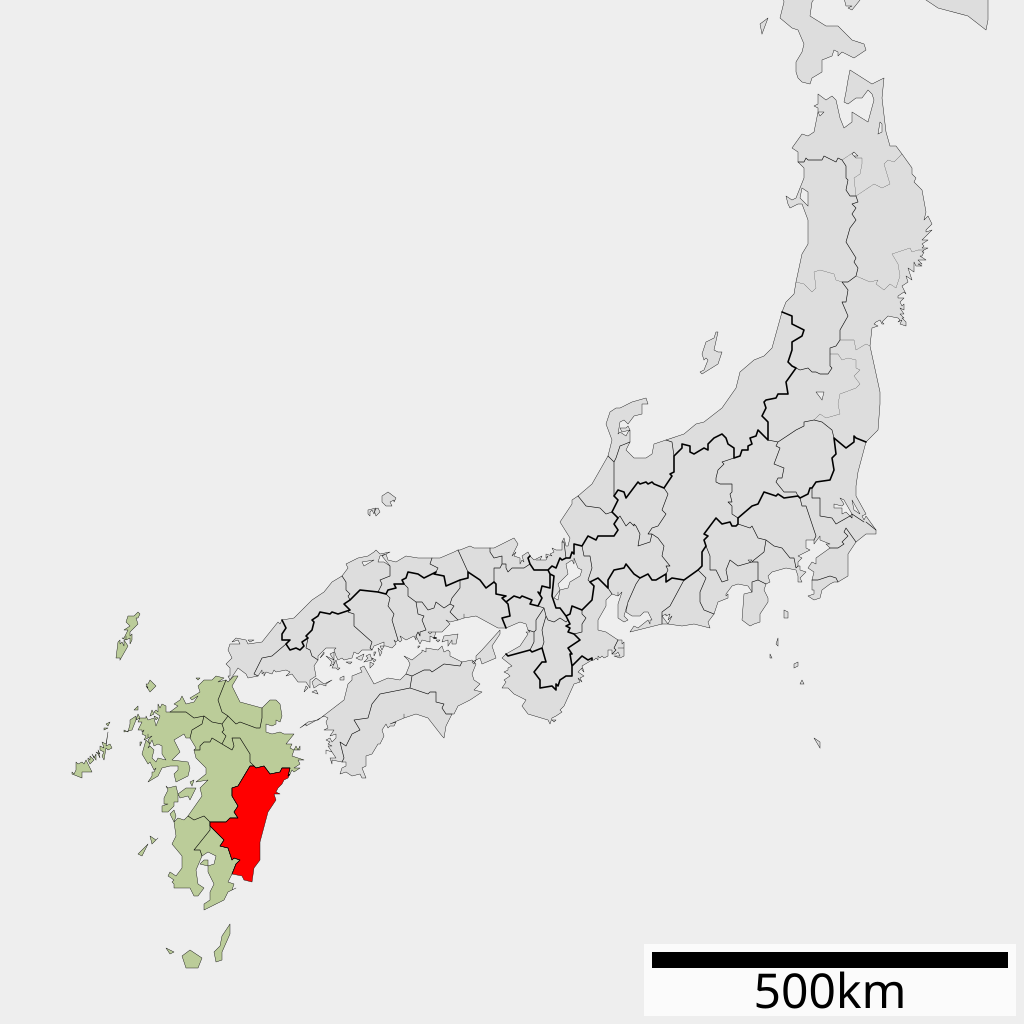

日向国(ひむか、ひゅうが。現在の宮崎県)が采女を、薩摩国(鹿児島県西部)が舎人を貢上した。播磨國獻銅錢。

日向國貢采女薩摩國貢舍人。

正月15日の大宰府に続き、播磨国も和同開珎を献上。この意味合いについては15日の記事で考察しています。

日向国は現在の宮崎県ですが、この時点の日向国の領域はもっと広く、鹿児島県東部までを含んでいたようです。采女は後宮の下級女官で、各国の郡司の姉妹や女子の中から容姿端麗な人が選ばれました。

舎人は主に天皇・皇后・皇太子にかかわる役務をこなす男性の下級官人です。律令規定によると、左右の大舎人寮に各800人、中宮職(皇后関係の事務)に400人、東宮(皇太子)の舎人に600人が所属していました。

詔(隼人に叙位)

正月29日(庚辰) 日向の隼人、曽君細麻呂が荒俗(荒々しい習俗)を教え諭して聖化に馴服(馴らし従わせること)させたとして、詔により外従五位下を授けた。

日向隼人曾君細麻呂。教喩荒俗。馴服聖化。詔授外從五位下。

曽君細麻呂(そ の きみ ほそまろ)、「曽」が氏族名、「君」が朝廷から授けられる姓(カバネ)ですが、この人物はおそらく日向国曽於郡(この当時は曽郡?)を治めた豪族ではないかと思います。日向国は現在の宮崎県ですが、曽於郡は今では大隅半島北部にある鹿児島県曽於市となっています。

曽於市

前の正月27日の話とも関連がありそうですね。荒々しい隼人の一族を采女に採用できるほどに順応させたことは「功績」といえるでしょう。

信濃国に疫病発生

2月11日(壬辰) 信濃国(長野県)に疫病が発生したため、薬を支給して治療させた。

信濃國疫。給藥救之。

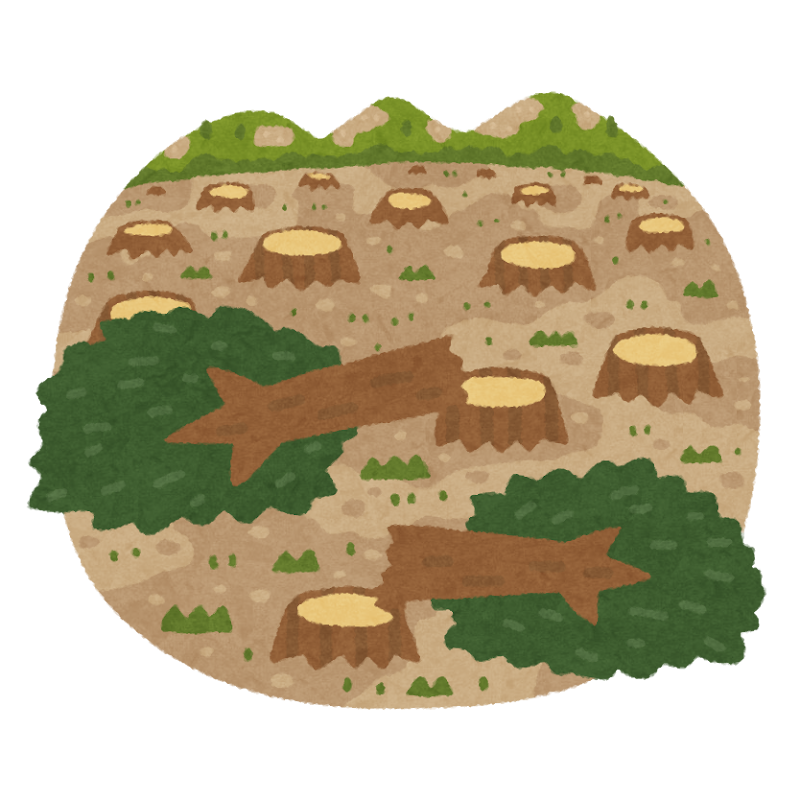

守山部により山の木の伐採を禁じる

2月29日(庚戌) 初めて守山戸を充てて諸山の木を伐ることを禁じさせた。

初充守山戸。令禁伐諸山木。

こういった禁令が出されるということは、裏を返すと大量の木材が伐採されていたということ。平城京遷都直前という事情を考えると、宮殿や行政を行う庁舎、寺院、その他建築物のために大量の木々が伐採されていたことは間違いありません。それこそ、山が丸ハゲになる勢いで木が消費されていたので、ここにおいてストップがかけられたということなのでしょう。

帳内、資人の採用について

3月7日(戊午) 次のように制定した。「たやすく畿外の人を帳内(親王または内親王に与えられる従者)や資人(五位以上の貴族や大臣などに与えられる従者)に採用しているが、今後はこれをやめ、官の処分を待ってから正式採用するようにせよ」と。

制。輙取畿外人。用帳内資人。自今以去。不得更然。待官處分。而後充之。

帳内・資人とも、貴人の雑用など生活の世話をする従者です。

帳内・資人に採用されるには律令に以下の規定があります。

律令 軍防令 第48(帳内条)

帳内は、六位以下の子及び庶人から採用すること。資人は八位以上の子から採用してはならない。(以下略)並びに三関(関所を擁する美濃国、伊勢国、越前国の3国)及び大宰府管内の国、陸奥国、石城国(陸奥国の南部にあった国でのちに陸奥国に統合)、石背国(石城国と同様)、越中国(富山県)、越後国(新潟県)の人から採用してはならない。

親王・内親王につく従者を帳内、それ以外の王や貴族につく従者を資人と呼びました。その人数は身分・官職・位階により、最大で300人(太政大臣)、最も少ないもので20人(従五位)と規定されています。

なるほど、こういう決まりがあるんですね。でもなぜ採用するにあたって「畿外の人」を制限することにしたのでしょう?

帳内・資人は租庸調や雑徭といった課役が免除されていたので、これから逃れる目的でなろうとした人がいたようです。特に都やその周辺の国よりも地方(畿外)の方がその負担が重かったため、畿外出身者からの出願者が多かったのでしょう。

また、三関の国、大宰府、東北、北陸は国防の要所であるため、帳内・資人に多く採用することを避け、兵として防衛の要員にまわしたい考えがあったものと思われます。

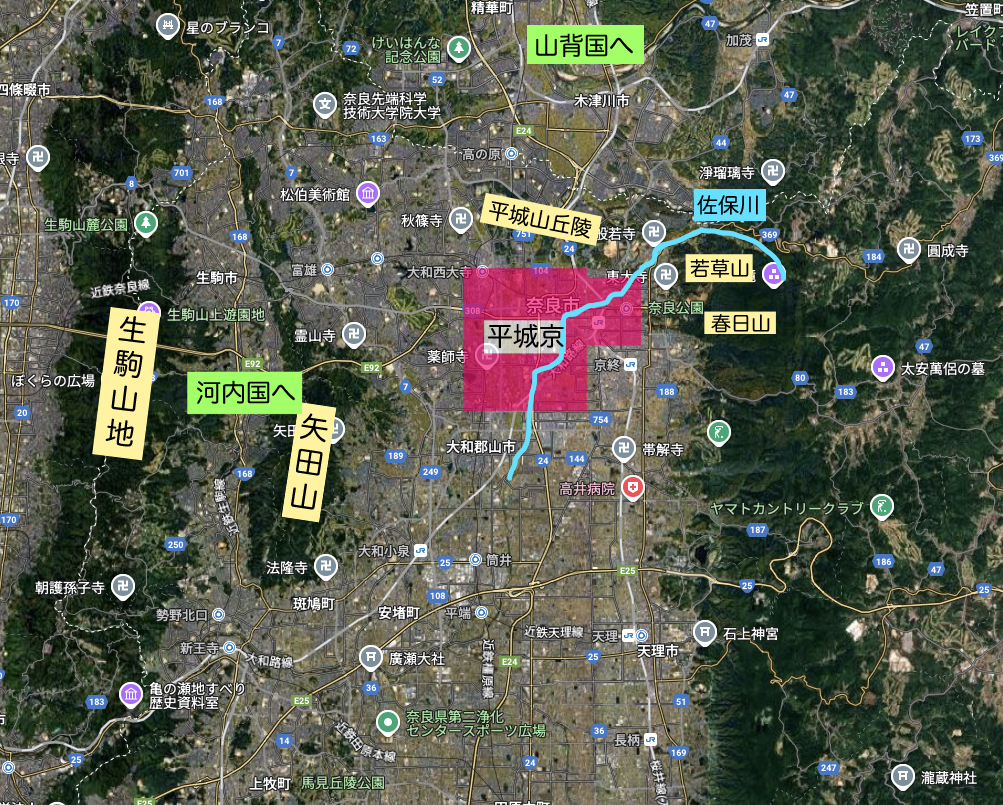

平城京に遷都する

3月10日(辛酉) 初めて都を平城に遷した。

始遷都于平城。

ついに都が藤原京から平城京に遷されました。

時代区分としてはこのときをもって飛鳥時代が終わり、奈良時代が始まります。

『万葉集』 遷都を歌った和歌

『万葉集』にはこのとき、藤原京をあとにして奈良に旅立った人の和歌(長歌)が収録されています。

藤原京から寧楽の宮に遷る時の歌 歌番号:79 (作者不詳)

大君の命かしこみ 親びにし(慣れ親しんだ)家を置き こもりくの泊瀬の川(桜井市付近を流れる大和川の上流部の名前)に舟浮けて わが行く川の川隈(川の流れの向きが変わる曲がり角)の八十隈おちず 万たびかへり見しつつ 玉桙の道行き暮らし あをによし奈良の都の佐保川(平城京の北東から南にかけて流れている川)に い行き至りて我が寝たる衣の上ゆ朝月夜 さやかに見れば栲のほに(月夜に照らされた衣の目立つところに)夜の霜降り 岩床と川の氷凝り(岩盤のように川が凍っている)寒き夜を休むことなく通ひつつ 作れる家(平城宮をいう)に千代までにいませ大君よ 我も通はむ

⭐️要約

藤原京から平城宮に遷都する時の歌

天皇のご命令をつつしんでお受けし、慣れ親しんだ家を去って泊瀬川に舟を浮かべている。漕ぎ進む川の曲がりを幾度も曲がるたびに、そのたびに我が家の方をかえり見ているうちに、日も暮れてしまい、行き着いた奈良の都の佐保川。そこで寝ていると、空には夜明けが近付いた月夜がくっきりと見え、衣には月に照らされたところに夜の霜が降りているのが見える。

大君よ、川がまるで岩盤のように寒さで凍る夜であっても、私たちが休むことなく通い続けて建てた宮殿に、千代までに長くお住みになってください。私もそこに通っていきましょう。

移動は陸路ではなく舟で川を渡ったんですね。歌の内容からして建築を担当した人でしょうか?川が凍るほどの冷気と、夜明けが近い空の月…透き通って凛とした空気感とともに凍えるような寒さも感じさせる歌ですね。

夜明けが一番気温が下がる時間ですからね。

ただ旧暦の3月10日といえば現在では4月の中旬ごろなので、本当にそこまで冷えたとは考えにくいです。歌の歌詞としての誇張表現でしょうか。

左大臣石上麻呂、藤原京の留守に任じられる

(続き)

左大臣正二位石上朝臣麻呂を留守に任じた。

以左大臣正二位石上朝臣麻呂爲留守。

石上麻呂は左大臣で、このときの太政官の首席です。平城京遷都により藤原京は放棄されることになったのですが、麻呂はその藤原京の留守を任されました。留守というと、麻呂は新都での政治を任されず旧都に置いていかれたものと思われがちですが、そうとも言い切れません。

⭐️左大臣石上麻呂が藤原京の留守を任された理由(考察)

○藤原京には依然として膨大な物資や資材または人が残っていたと思われ、これを統括する人員が必要だった。

○左大臣という重職を管理に留めおくことによって、旧都にも未だ朝廷の権威が残っていることを示すことができる。

○石上氏は軍事貴族であるため、藤原京周辺地域の豪族たちを抑える役割を期待された。

石上麻呂は当時71歳。長く朝廷で奉仕し、天皇からの信頼も厚くこの人選になったといえます。

元明天皇の大嘗祭で門の前に大楯を立てた人ですよね。

朝廷にとってなくてはならない人物なんですね。

とはいえ、右大臣の藤原不比等が新都で手腕を振るうために左大臣の石上麻呂を体良く旧都に留め置き、政治の場から締め出したようにも見えないこともないです。そこのところは研究者の間でも議論があるようですね。

次回の記事

コメント